Other Histories

SelbstlautEnsemble Recherche auf neuen Wegen der (Musik-)Geschichtsschreibung

Throwback-August: Wir katapultieren uns zurück in den Mai 2024. Wer erinnert sich noch? Am 4.5. präsentierte das Ensemble Recherche bei den Wittener Tagen für neue Kammermusik sein Projekt „Other Histories“. Drei Kompositionen, zwei Video-Wände, ein Konzert.

Zu einem automatisierten „Wir haben eine tolle Erinnerung für dich!“ in den sozialen Medien hat es noch nicht gereicht, das kommt für gewöhnlich erst nach ein paar Jahren. Vielleicht hat es „Other Histories“ aber in den Fotorückblick der einen oder anderen Konzertbesucherin geschafft: „Das war deine Reise nach Witten“, oder: „So schön war dein Mai“. Vielleicht haben viele auch schon vergessen, was sie damals im südlichen Ruhrgebiet gehört und gesehen haben und freuen sich über eine Erinnerungsauffrischung. Längst lagern wir Teile unseres Gedächtnisses auf die Server und Clouds großer und noch größerer Tech-Konzerne aus. Das ist nicht kulturpessimistisch gemeint – wie soll man sich das auch alles merken, was online wie offline in einer beschleunigten Welt ohne Tempolimit täglich auf unsere Sinnesorgane einwirkt? Während sich der Algorithmus mit Authentizität brüstet und das Abziehbild der Vergangenheit in der scheinbar originalen Form konserviert, funktioniert das menschliche Gedächtnis ganz anders: Lückenhafter, assoziativer, anekdotischer. Wer hat die Deutungshoheit über unsere eigene Geschichte? Eine durchkapitalisierte App oder der neuronale Speicher im Kopf? Dieser Artikel siedelt sich wohl irgendwo dazwischen an, speist sich aus individuellen Erinnerungen des Autors, zu einem früheren Zeitpunkt festgehaltenen Gedanken und digital konservierten Fragmenten der Vergangenheit. Die ganze Wahrheit ist auch hier nicht zu finden, sorry.

Die Vorgeschichte

„Other Histories“ hat, wie alles, eine Vorgeschichte. 2021 startete das Ensemble Recherche in Kooperation mit dem Goethe-Institut ein erstes Projekt zu den Themenfeldern Postkolonialismus, koloniales und kulturelles Erbe: „Postcolonial Recherche“ war ein Residency-Programm, an dem Komponist:innen aus Afrika, Südamerika, Südostasien, Iran und der Ukraine teilnahmen, kuratiert vom südafrikanischen Komponisten Bongani Ndodana-Breen. Über einen Zeitraum von circa einem Jahr und über mehrere Zeitzonen hinweg trafen sich die Fellows online miteinander, später auch mit den Musiker:innen von Recherche – zu einem offenen Austausch über Kolonialgeschichte und deren individuelle, gesellschaftliche und musikalische Bedeutung bis heute. Auch Probenarbeit fand über das Internet statt. Bei möglichst guter Tonübertragung erarbeitete das Ensemble über tausende von Kilometern hinweg Stücke der Komponist:innen und präsentierte sie in insgesamt drei Konzerten in Freiburg. Teil von „Postcolonial Recherche“ waren unter anderem die Komponist:innen AJ Villanueva und Monthati Masebe, die dann auch für „Other Histories“ ausgewählt wurden.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.

Other Histories

Leitgedanke des Folgeprojekts „Other Histories“ ist die Vorstellung von Geschichtsschreiber:innen als „Kurator:innen der Vergangenheit“. Kurz gesagt: Wer Geschichte schreibt, betreibt einen aktiven Auswahlprozess. Wer und was Teil von Geschichtsschreibung ist, wer und was nicht, unterliegt immer auch subjektiven Entscheidungen, seien sie auch unbewusst.

„Other Histories“ besteht aus zwei Teilen:

1. drei Auftragswerke, komponiert von jungen Komponist:innen aus nicht-westlichen Ländern (Philippinen, Serbien, Südafrika), die sich mit Erinnerung, Geschichte, Historisierung, Archivierung und Speicherung beschäftigen;

2. die kritische Selbstbefragung des Ensemble Recherche als mitteleuropäisches Ensemble, das vor allem mitteleuropäische, in jedem Falle aber westliche beziehungsweise westlich geprägte Musik spielt – verdeutlicht durch die Bestandsaufnahme seines damals 39 Jahre alten Archivs aus Noten, Programmen, Briefen und Dokumenten.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.

Der philippinische Komponist Alexander John »AJ« Villanueva lässt in seinem Stück „Kun-di-kam-pa-na“ die Kirchenglocken läuten. Was europäischen Ohren wohlvertraut ist, erklingt so auch alltäglich in seiner Heimat – allerdings erst, seit die Spanier die christliche Religion gewaltsam einführten und sie als moralisch wirksames Mittel der Unterwerfung anwandten. 500 Jahre später schöpfen viele Philippiner:innen Kraft aus dem christlichen Glauben – auch AJ Villanueva, der sich selbst als Kirchenmusiker sieht. Die Kirchenglocke (auf den Philippinen: „kampana“) ist für ihn ein Klangarchiv mit vielschichtigen Bedeutungen, sie wird auch als Warnsignal vor Katastrophen (früher) oder zur Feier der nationalen Identität (bis heute) verwendet. Das zweite Beispiel für diese widersprüchlichen Identitäten findet AJ Villanueva in „Kundiman“, einem Musikgenre, das um 1900 entstand. Vordergründig handelt es sich um Liebeslieder in der philippinischen Sprache Tagalog. In die scheinbar harmlosen Texte sind oft politische Botschaften enkodiert, die das damalige US-Kolonialregime kritisieren. Die Musik wiederum hat westlich-tonale Anklänge und wurde im Lauf der Jahrzehnte institutionalisiert: Aus bäuerlichen Protestliedern wurden ausnotierte Kompositionen für professionell ausgebildete Spezialist:innen. In „Kun-di-kam-pa-na“ zitieren die Musiker:innen poetische und harmonische Versatzstücke aus Kundiman des Musikers Francisco Santiago. Postkoloniale, philippinische Identität ist für AJ Villanueva – ein südostasiatischer Komponist, der an westlicher Musik geschult wurde – komplex und verwirrend, widersprüchlich und hybrid. Mit jedem verhallenden Glockenschlag zeigt sie sich in einer neuen Facette. „Wer bin ich, wenn meine Vorfahren schlimme Erfahrungen mit den Kolonialmächten gemacht haben, ich aber von der Religion und Musik, die sie uns aufgedrückt haben, so geprägt bin, dass sie wertvoller Teil meiner Identität sind?“ AJ Villanueva verharrt nicht, sondern bewegt sich suchend und offen in dieser Matrix.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.

Für Sara Stevanović ist die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit persönlich und zerbrechlich. Die serbische Komponistin greift in „search: pink fingers fragile archives“ tief in die Kiste ihrer Kindheit, wo fragmentarische Momente von Ausflügen und Geburtstagspartys längst verwaschene Erinnerungen wieder hervorrufen. Was auf dem Magnetband real und authentisch wirkt, kann das Gehirn heute nur noch zu einer „Erzählung nach einer wahren Begebenheit“ zusammenpuzzeln – irgendwo zwischen Fakt und Fiktion. Die Instrumentalist:innen versuchen, diesem Material klanglich näher zu kommen; Töne zu finden, die dem stummen Video-Material abhandengekommen sind. So steigt zu den Bildern einer Kinderparty ein verwaschenes „Happy Birthday“ aus den Gedächtnisschleiern empor. Die Klänge im Stück sind oft neblig, dünn und zerbrechlich – wie die gespeicherte Erinnerung. Im Video zum Werk packt sich Stevanović dementsprechend in Luftpolsterfolie und scannt ihre Körperteile ab, sicher ist sicher. Dabei verhindert sie ganz nebenbei das Artefakt der sogenannten „pink fingers“. Damit werden die Spuren bezeichnet, die eine Person auf einem Scan hinterlässt, wenn sie ihre Finger nicht ganz sauber aufliegend auf die zu konservierende Buchseite drapiert hat. Symbolisch stehen „pink fingers“, neben zerknittertem Papier oder fehlenden Seiten, für die Unvollkommenheit, in der jedes menschliche Archivieren stattfindet – und für die individuellen Spuren, die jede:r Archivar:in bei der Konservierung der Vergangenheit hinterlässt. Mittlerweile gibt es ausgefuchste Technologien, mit deren Hilfe zum Beispiel fein kalibrierte Staubsauger ganze Bücher autark scannen können. Mechanisch wird der Mensch überflüssig, das Speichern übernehmen Algorithmen und Festplatten. Doch was könnte fragiler sein als ein hackbarer Code oder ein empfindlicher Datenspeicher? Und welche Rolle kommt uns zu, wenn wir uns zwar die mühsame Arbeit, aber nicht das Erinnern selbst von Maschinen abnehmen lassen wollen?

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.

Die südafrikanische Komponistin Monthati Masebe begibt sich mit dem Ensemble Recherche auf eine „sonic voyage“. Ihr Stück „KUSHA“ erzählt von der Begegnung zweier Nomad:innen aus dem Norden und dem Süden des Globus, die sich am knacksenden Lagerfeuer treffen. Neugierig, aber auch fremdelnd teilen sie sich einen Raum, in dem Unbehaglichkeit und Unsicherheit auch ihren Platz haben. Gemeinsam mit den Musiker:innen hat Masebe indigene Instrumente gebaut, die in unterschiedlichen Varianten von Stämmen der Xhosa und Zulu im südlichen Afrika gespielt werden: Als Umtshingo wird das Blasinstrument bezeichnet, das in seiner modernen Form aus PVC-Schläuchen hergestellt wird und um die sieben Tonhöhen produzieren kann. Die Uhadi ist ein einsaitiges, hölzernes Bogeninstrument mit einem Resonanzkörper aus Flaschenkürbis. Ursprünglich wurde sie bei der Jagd benutzt, um die Beute anzulocken. Sie symbolisiert Schmerz und Heilung zugleich – ein essenzieller Gedanke für Monthati Masebe. Die Instrumente sind für sie nicht nur Werkzeuge für ein Konzert, sondern Technologien der Heilung, welche die schon aktiven Schwingungen in den Spielenden verstärken. Als die Musiker:innen spielerisch ihre an der neuen Musik geschulten Spieltechniken auf den indigenen Instrumenten ausprobierten, fand Masebe die Grundidee ihres Stücks wieder: gegenseitige Bestäubung, Neugier trotz allen Befremdens. Daher war es auch wichtig, die Instrumente nicht bloß zu importieren, sondern gemeinsam zu bauen; nicht einfach „exotische Klänge“ produzieren zu können, sondern ihre kulturelle Bedeutung verstehen zu lernen. Kurz bevor diese Reise zu Ende geht, hat das Klavier einen Moment, der so vertraut (und tonal) klingt, dass er schon fast wieder fremd wirkt. „KUSHA“ bedeutet neu oder Neuheit. Wer sich begegnet und öffnet, schafft Raum für das Neue.

Verschaltung der Speicher

Drei so unterschiedliche Stücke – kulturell, inhaltlich, klanglich, musikalisch – in ein Programm zu packen, war eine große Herausforderung. Die Gefahr der beliebigen Aneinanderreihung von Positionen war real. Was hält diese so unterschiedliche Musik zusammen außer einem recht freien, gedanklichen Framework? Wie können sich die individuellen künstlerischen Ansätze einem Publikum vermitteln, das von den präsentierten Komponist:innen in der Mehrheit noch keinen Ton gehört hat? Wie wird man den kulturell sensiblen Themen gerecht, ohne zu exotisieren, ohne sich anzubiedern? Vor dem Hintergrund dieser Problemstellungen entstand recht früh in der Projektphase die Idee, mittels einer visuellen Ebene eine übergeordnete Dramaturgie zu entwickeln. Diese sollte die drei „Other Histories“ miteinander verbinden, ohne sie in ein künstlich aufgezwungenes Narrativ zu pressen. Gleichzeitig sollten die Komponist:innen selbst zu Wort kommen, Einblicke in ihre Denk- und Schaffensweise geben, anstatt dass an ihnen vorbei und nur über sie gesprochen wird. So wurde jeder der drei Kompositionen ein etwa fünfminütiges Video vorgeschaltet. Die drei Kurzfilme, entstanden in enger Zusammenarbeit mit dem Videographen Manuel Gerlach, porträtieren in essayistischer Form die jeweiligen künstlerischen Persönlichkeiten und schließen zugleich einen Raum für die folgende Musik auf.

Mit AJ Villanueva bestiegen wir also an einem kühlen grauen März-Vormittag die 209 Stufen des Freiburger Münsterturms bis hoch zur altehrwürdigen Hosanna-Glocke. Diese ist eine der ältesten ihrer Art und Größe und läutete in Freiburg schon rund 300 Jahre, bevor die Spanier Mitte des 16. Jahrhunderts die katholische Religion auf die Philippinen exportierten. Was würde diese Umgebung mit den Gedanken und Antworten von AJ Villanueva machen? Woran würde er denken, wie würde er Freiburg wahrnehmen, welche Vergleiche mit seiner Heimat ziehen? Das Gespräch wäre sicher ein anderes gewesen, hätten wir AJ in Manila getroffen. Auf dem kalten windigen Freiburger Kirchturm musste er tiefer in seinem eigenen Gedankenarchiv suchen – die unmittelbare Nähe (und die wuchtigen Schläge) der Glocken diente wiederum als direkter Filebrowser im Gehirn.

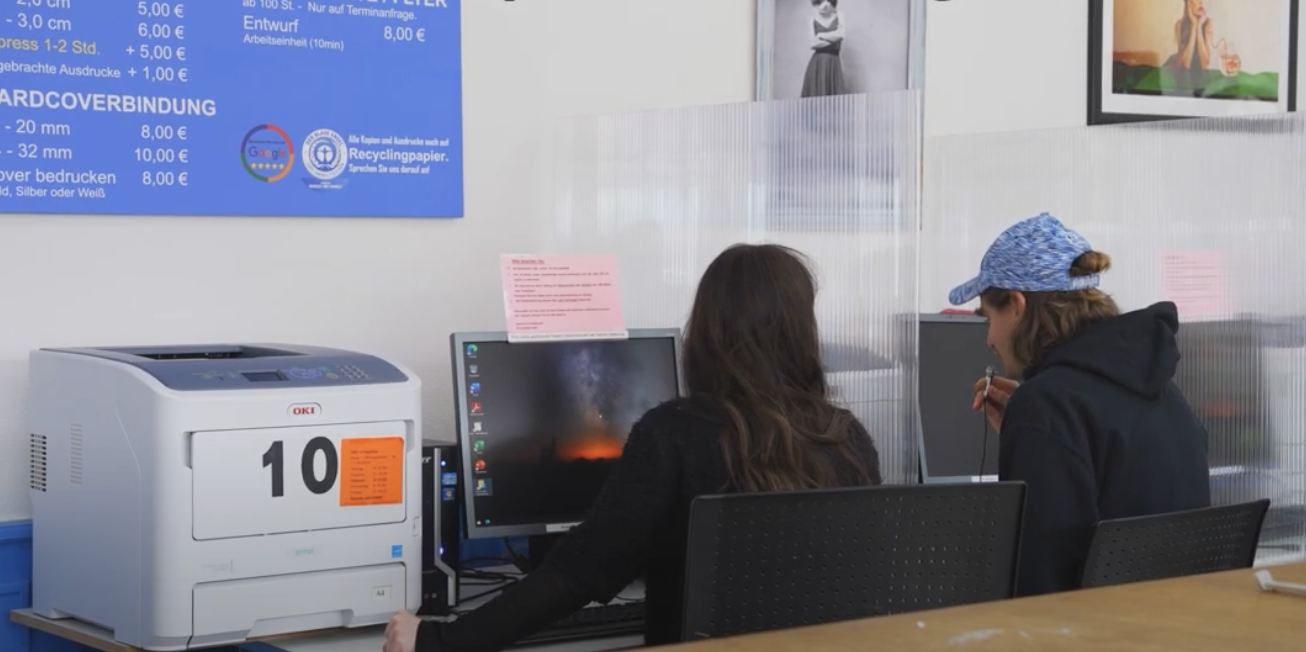

Drehort für das Video mit Sara Stevanović war „Silvi's Copyshop“ im Freiburger Viertel Stühlinger. Auch hier sollte der Ort entscheidend für den Gesprächsverlauf und die Interaktion zwischen dem Interviewer und der interviewten Komponistin sein. Größtenteils improvisiert experimentierten wir hier mit kleinen Kunststofffingern auf Kopiergeräten und stellten Modellszenen mit „pink fingers“ nach. Im Gespräch über den Umgang mit persönlichen Daten waren die theoretischen Referenzen von Stevanović eher verschlüsselt, als digitales Wasserzeichen im Hintergrund aktiv; an der Gesprächsoberfläche blieb es beim alltäglichen Umgang mit Daten und spekulativen Überlegungen, wie viel des eigenen Lebens wirklich archivierungswürdig sei.

Das Video für Monthati Masebe, die am Drehtag nicht in Deutschland sein konnte, schnitten wir in enger Abstimmung mit der Komponistin aus Material zusammen, das sie in Südafrika gedreht und uns zur Verfügung gestellt hatte. Es besteht im Wesentlichen aus einer Zeremonie, die sie mit Khnysa, einem befreundeten Heiler, durchführt. Während ein Kräuterbündel langsam verbrennt, erklingen Mbira-Spiel und Untertongesang. In den dazwischen eingeschobenen Szenen erfahren die Zuschauer:innen den Ursprung der Kräuter, überhaupt welche Pflanzen der Verkäufer für welchen Zweck empfiehlt.

Durch die Videos erhielt jedes Stück eine Art dokumentarisches Präludium, ein narratives Intro, das über die klassische Stück-Einführung hinausgeht und mit Mitteln von Bildauswahl, Videoschnitt, Gesprächstechnik und Situation/Improvisation auf das zu Hörende vorbereitet, ohne die Wahrnehmung zu sehr einzuengen. Auch die Übergänge zwischen den Enden der Kompositionen und dem Beginn des nächsten Videos wurden genau festgelegt, in einer Einheit von Video und Musik auskomponiert.

Mit dem Abspielen dieses Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube. Mehr dazu unter policies.google.com/privacy.

Eine große Krux blieb: Zwar waren die drei Musikstücke nun dramaturgisch miteinander verwoben, doch wie sollte das Gedächtnis des Ensemble Recherche hinzukommen? Kurze Antwort: gar nicht. Längere Antwort: Es bekam einen eigenen, separierten Ort, eine eigene Wand im Konzertsaal. Die Seitenwand links neben der Bühne mit der frontalen Leinwand gehörte den grünen Ordnern. Diese machen den wesentlichen Teil des realen Speichers im Freiburger Ensemblehaus aus. Im ersten Stock, in einem Raum ohne Fenster und mit schwerer Tür, lagern in hellgrünen Mappen über 2500 Partituren aus vier Jahrzehnten Ensemble-Geschichte – von Ablinger bis Zyatkov. Die allermeisten Komponist:innen kommen, wenig überraschend, aus Europa. Etwas Asien, ein wenig Südamerika – aber das Repertoire des Ensemble Recherche ist ganz klar ein westliches, vor allem europäisches. Das Archiv von Recherche ist, wie viele andere seiner Art, ein Ort ausgewählter Erinnerung. Auch innerhalb der westlichen zeitgenössischen Musik spiegeln seine grünen Mappen nicht die Vielfalt wider, die es seit der Gründung des Ensembles gegeben hat und gibt. In Zahlen ausgedrückt: Allein in den 37 Konzerten, die das Ensemble Recherche seit 1989 in Witten gespielt hat, standen 32 deutsche Komponist:innen auf dem Programm. 17 waren aus Frankreich, acht aus Italien, vier aus der Schweiz. Drei Pins auf der Landkarte stecken auf Japan und Südkorea, zwei auf den USA. Nur sieben der Werke wurden von Frauen komponiert, fast ausnahmslos wurden sie erst zehn Jahre nach ihrer Uraufführung ins Repertoire aufgenommen. Die Zahlen hat die Musikwissenschaftlerin Kira Henkel ermittelt. Bei dieser nüchternen (und ernüchternden) Bestandsaufnahme wollte sie nicht bleiben: Wie geht man mit diesen Fakten um? Wie greift man individuell auf so ein Archiv zu? Wie lebendig und wie wandelbar ist der Umgang mit dem Bestand? Auf der Suche nach Antworten führte sie Gespräche mit ehemaligen und aktuellen Mitgliedern von Recherche. Je mehr sie von ihnen erfuhr, desto mehr manifestierte sich bei ihr und im Projektteam von „Other Histories“ die Vorstellung, dass ein Archiv nicht nur ein passiver Speicher ist, sondern als lebendiger Raum aktiviert werden kann, werden muss. Erst der aktive Umgang mit der Geschichte und ihren Zeugnissen kann für Dynamik und Veränderung sorgen. „It's about finding your own way through the archive“, sagt Geiger Adam Woodward. Je nachdem, wer das Archiv betritt und mit dem Gesammelten interagiert, verändert sich die Atmosphäre des Raums. Woodwards Vorgängerin Melise Mellinger beschleicht im Gespräch über das Archiv zunächst „das Gefühl vom letzten Jahrhundert“. Wenn sie an den Raum denkt, beschreibt sie ihn als tot – doch bald tauchen Erinnerungen auf: „Ich sehe Grisey tanzen!“ Für den einen ist das Archiv ein „Panikraum“ (Schlagzeuger Christian Dierstein, der sich hier einst versehentlich einschloss), für andere „die Seele des Ensembles“ (Cellistin Åsa Åkerberg) oder auch „in erster Linie ein Lagerraum“ (Pianist Klaus Steffes-Holländer). Jede dieser Zuschreibungen hat ihre Berechtigung und zeugt davon, wie unterschiedlich der persönliche Zugriff auf Geschichte, Erinnerung und (Ensemble-)Identität ist.

Zurück zur zweiten Video-Wand: Während vorne die Musik spielt und die Komponist:innen zum Sprechen kommen, flimmert um 90° versetzt ein Video-Loop in hellgrün, langsam fährt die Kamera durch die Regale, verschiebt Fokus und Perspektive, gibt Raum, um Risse im Karton der Mappen nachzuvollziehen und kleinen Staubpartikeln in der Luft beim Tanzen zuzusehen. Die Informationen, Statistiken und individuellen Geschichten stecken metaphorisch in den Mappen, sind nicht didaktisch aufbereitet, wollen nicht eindeutig dekodiert werden. Das Publikum darf selbst Bezüge zur Musik herstellen. Dass zwischen dem Ensemble-Gedächtnis und den neuen Stücken eine rechtwinklige Lücke klafft, dass diese nicht mit einem Projekt geschlossen werden kann, dass hier Recherchen auf zwei unterschiedlichen Ebenen stattgefunden haben, soll diese räumliche Anordnung verdeutlichen. Wenn sich am Ende des Konzerts, nachdem der letzte Ton von Monthati Masebes „KUSHA“ verklungen ist, Jalousien in den Fenstern rund um die grüne Videowand langsam öffnen und das Tageslicht in den zuvor verdunkelten Raum eintritt, wird dem Publikum bewusst, dass es sich hier in einer temporären, künstlichen Anordnung befindet – ein Raum im Raum, der von einem Außen umschlossen ist, das in das Innere hineinwirkt, wenn man es zulässt.

Conclusio

„Other Histories“ entstand in einer Zeit, in der sich ein „Archivfieber“ (Jacques Derrida) in der neuen Musik messen ließ, von ziemlich hoher Temperatur sogar. Festivals wie die Darmstädter Ferienkurse und Ensembles wie das Ensemble Modern haben sich mit der eigenen Geschichte anhand ihrer Archiv-Bestände auseinandergesetzt, verortet und kritisch hinterfragt. Das knüpft an Strömungen an, die schon etwas früher Einzug in die Bildende Kunst gehalten haben, z.B. an den selbstkritischen Blick westlicher Kunstinstitutionen und ihrer Akteur:innen auf den eigenen, eurozentrischen Blick, der zwangsweise andere Sichtweisen, besonders die aus den ehemals kolonisierten Ländern ausschließt oder mindestens an die Ränder drängt. Derrida stellte 1995 in seinem Aufsatz „Mal d'archive“ (Deutsch: Archivfieber) ein zwanghaftes Begehren des postmodernen Menschen nach dem Archiv fest. Es entstamme einer Sehnsucht, einem Heimweh nach dem Ursprung (das griechische Wort „arché“ bedeutet zu Deutsch „Beginn“ oder eben „Ursprung“). Die künstlerische Arbeit mit dem Archiv könnte man daher als Ursachenforschung, als Suche nach größeren und weiter zurückliegenden Zusammenhängen beschreiben, die aber im Hier und Jetzt stattfinden. Man muss aufpassen, dass es dabei nicht beim Selbstgespräch bleibt, dass man nicht nur den eigenen Ursprüngen entgegenfiebert. Sonst besteht die Gefahr, dass „die anderen“ fremd und immer „anders“ bleiben, dass sich Fronten verhärten. Es ist nicht damit getan, Besserung zu geloben. Es muss weitergehen, Folgeprojekte geben, weitere Förderungen müssen her. Die Aussichten dafür sind angesichts der grassierenden Kulturkürzungen leider ungewiss. Eine wichtige Erkenntnis aus „Other Histories“ ist, dass es multiple Geschichten und vielfältige Weisen der Geschichtsschreibung gibt; dass die Geschichten, die anders sind als die eigene, nicht homogen sind. Der Schlüssel liegt im Dialog, in der Auseinandersetzung miteinander, auch und gerade, wenn es weh tut. Es ist wichtig, die Geschichte nicht nur als Last zu begreifen (was nicht heißt, sie zu vergessen!), sondern als Chance, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wie können wir miteinander umgehen, diskutieren, streiten, verstehen, lernen, verwerfen, neu beginnen, kooperieren? Auf welche Perspektiven, auf welche Ziele können wir (und damit sind alle, gleich welchen Hintergrundes gemeint) uns einigen? Was kann eine Vision sein? Vielleicht diese: Im Jahr 2125 arbeitet eine neue Generation von „Kurator:innen der Vergangenheit“ an einem Folge-Folge-Folge-...-Projekt. Vor der Renovierung des Freiburger Ensemblehauses nach neuesten ökologischen Standards findet sie einen uralten Datenspeicher, entschlüsselt ihn mühsam mit Hilfe von Informatiker:innen und findet diesen Text mit den dazugehörigen Videos. Verwundert stellt sie fest, über welche Ungleichheiten und Grenzziehungen wir uns damals Gedanken gemacht haben. Und wie viel sich damals in Bewegung gesetzt hat, von dem mittlerweile alle profitieren können. Können wir uns das vorstellen?

Friedemann Dupelius, der Autor dieses Beitrags, war als Dramaturg an „Other Histories“ beteiligt und arbeitete dafür eng mit dem Ensemble Recherche, den drei Komponist:innen sowie mit dem Videografen Manuel Gerlach und der Musikwissenschaftlerin Kira Henkel zusammen.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!