WHITE KEYS MUSIC

AnalyseAnmerkungen zu einer Konzeptkomposition von Luís Antunes Pena

1. Vorbemerkung

„White Keys Music“1 von Luís Antunes Pena2 stellt einen singulären Sonderfall in seinem kompositorischen Schaffen dar. Streng genommen handelt es sich nicht um eine fertige Komposition, sondern um ein Konzept; und streng genommen hat der Komponist nicht einen einzigen Ton selbst komponiert. Handelt es sich um einen Gag oder kann man dem etwas abgewinnen? „Ist das Kunst oder kann das weg?“

Da nun ein häufig von Luís A. Pena angewandtes Kompositionsverfahren darin besteht, Klänge und Klangverläufe durch Filtern anderer Klänge entstehen zu lassen, könnte „White Keys Music“ durchaus relevant sein für sein kompositorisches Denken. Die folgenden Anmerkungen möchten den Hintergrund dieser Arbeit aus verschiedenen Perspektiven ausleuchten.

Ein der Partitur vorangestellter Text stellt die Konzeptversion des Werkes dar, aufgrund derer man in der Lage wäre, die Partitur komplett und exakt zu erstellen. Daher soll der Text hier zunächst in Gänze im Original wiedergegeben werden.

2. Die Konzeptfassung

programme note (Auszug aus der Partitur)

Some years ago I found the canon enigmatico from Manuel Cardoso, a portuguese composer from the 17th Century. The canon enigmatico was a common praxis in the 16th Century and consists in hiding one of the polyphonic voices of a piece. Instead of music notation the composer writes in the Tenor II or Alto a latin text that should be deciphered to reconstruct the music. Manuel Cardoso wrote 1625 one canon enigmatico which, as far as I know, was only deciphered by the musicologist Mário de Sampayo Ribeiro in the 20th Century. The sentence is this: "Qui sequitur via recta non ambulat in tenebris" which could be translated as who follows me through a straight way will not be walking in the darkness. The part “who follows me through a straight way” means that you should read the Superius I backwards from the end to the beginning. The second part “will not be walking in the darkness” means that you should take the Superius I and read only the white notes (whole and half notes) and ignore the black ones (quarter and eight notes).

A fascinating form of obscure mystery that once solved allows the piece to be performed with all voices.

This White Keys Music means to be an Homage to Frei Manuel Cardoso. It is an algorithmic process where only the white keys are used. All the notes and rhythms are, in this case, from Chopin except for the black keys (in the sense of pitch and not of rhythm).

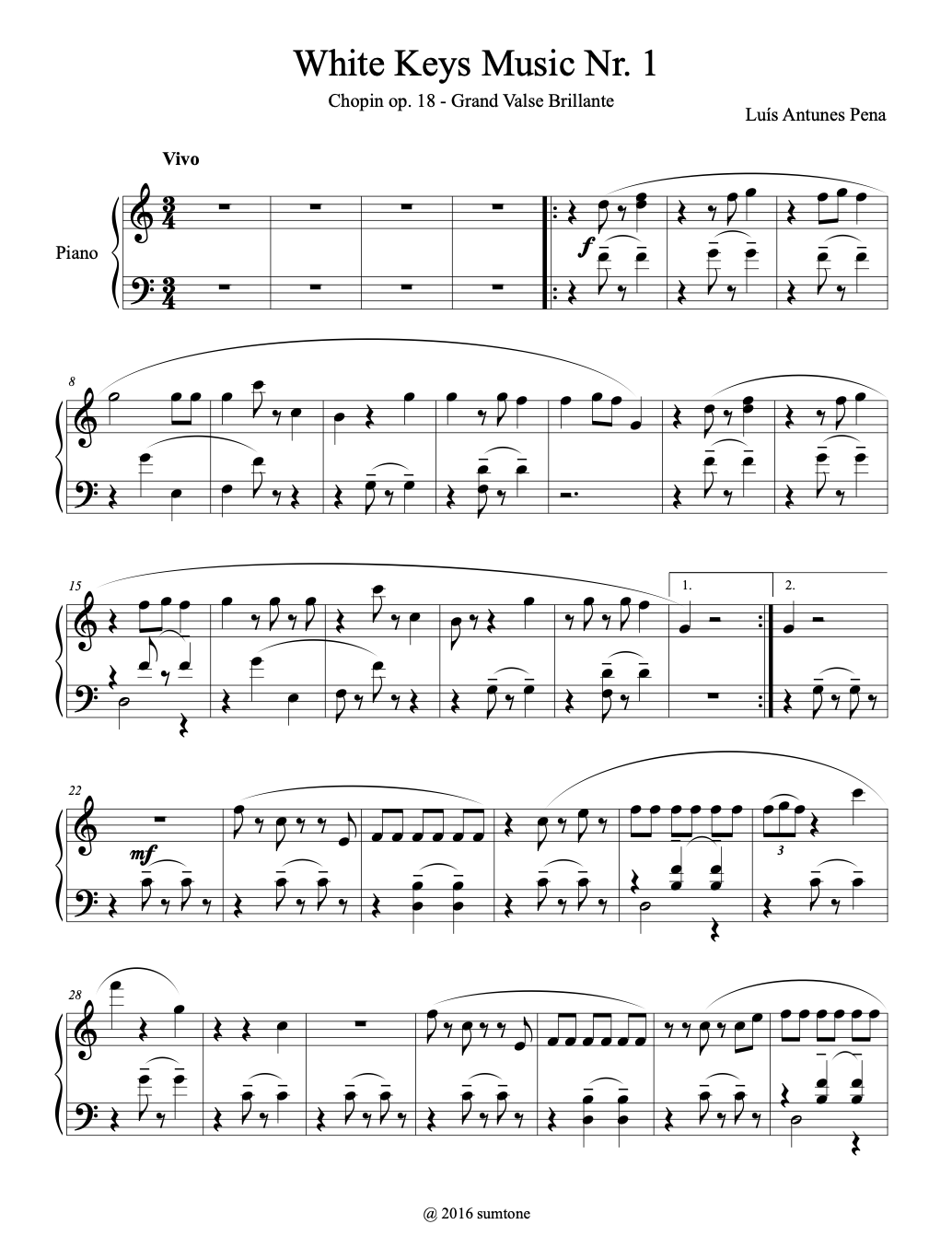

The first examples are from Chopin op. 18 Grand Valse Brillante and Etude op. 10 Nr. 5 (Black Keys)

3. Das Programm

„White Keys Music“ von Luís A. Pena ist eigentlich ein Konzept, genauer: ein Programm: Man gibt den Notentext eines beliebigen Klavierstücks ein. Das Programm eliminiert alle Töne, die auf schwarzen Tasten liegen. Allein die auf den weißen Tasten liegenden Töne werden ausgesiebt und erklingen. Der Rest bleibt stumm.

So weit, so weiß.

4. Das Ergebnis

Für das klingende Ergebnis ist die Beschaffenheit der eingegebenen Musik also von entscheidender Bedeutung: Im ersten trivialen Fall bliebe eine Musik, die ausschließlich auf weißen Tasten liegt (wie zum Beispiel die Fuge Nr. 1 aus Schostakowitschs „Präludien und Fugen“ op. 89), aufgrund der Prozedur des Programms invariant.

Besteht im zweiten, ebenso trivialen Fall umgekehrt die auszusiebende Musik ausschließlich aus pentatonischer Musik auf schwarzen Tasten, so erklingt im Ergebnis so gut wie nichts, also wenigstens nicht mehr als in Cages berühmtem „4’33’’“.

Ein interessanter „Zwischenfall“ ist sicherlich Chopins Etüde op. 10 Nr. 5, die sogenannte „Schwarze Tasten-Etüde“. Die für die Etüde relevante rechte Hand fehlt komplett, da sie ja ausschließlich auf schwarzen Tasten sich bewegt, in der linken Hand bleiben einige wenige weiße Tasten übrig, vor allem der Tritonus f-h. (Jetzt wäre dieses eminente Klavierstück übrigens auch auf einer Gitarre spielbar.)

Würde man eine Klaviersonate in F-Dur, C-Dur, G-Dur, D-Dur von Mozart oder Beethoven mithilfe dieses Programms bearbeiten, so käme im Ergebnis das Original mit fehlenden Tönen heraus, als seien die zugehörigen Tasten blockiert. Diesen Sachverhalt finden wir veranschaulicht in den „Sonatas & Interludes“ von John Cage.

5. Analyse durch Sonifikation

Ist also für das klingende Ergebnis die Beschaffenheit der originalen Musik von entscheidender Bedeutung, so wird gerade diese durch die Prozedur „durchleuchtet“ (in Anspielung auf den Titel des Schriftenbandes von Nicolaus A. Huber): Das Programm kann als „Analyse durch Sonifikation“ verstanden werden.

Die Sonifikation ist eine in der Naturwissenschaft entwickelte Methode: Statistische Daten außermusikalischer Sachverhalte werden durch ein eigens entwickeltes Programm in Audiodaten verwandelt und hörbar gemacht. Dieses Verfahren bietet sich zum Beispiel dann an, wenn sonifizierte akustische Muster leichter strukturell zu erfassen sind als zum Beispiel visualisierte. In dieser Form kann das „White-Keys-Music“-Programm als Real-Time-Analyse eines Musikstücks dienen: In einem komplexen Klanggeschehen können Muster von Anordnungen der weißen Tasten erkannt werden. Alle quasi störenden Informationen werden eliminiert; in Anwendung auf Chopins Etüde op. 10 Nr. 5 heißt das: Die eigentlich für das Stück substanziellen Verläufe der rechten Hand sind komplett weggefiltert. Übrig bleiben Klangtupfer, die dem harmonischen Gehalt der linken Hand entstammen. Aber nicht nur Töne sind eliminiert, sondern auch deren tonale Bindungen: Dass der Anschlag der Taste A von einem Heses herrührt (T. 32), ist nicht mehr wahrnehmbar.

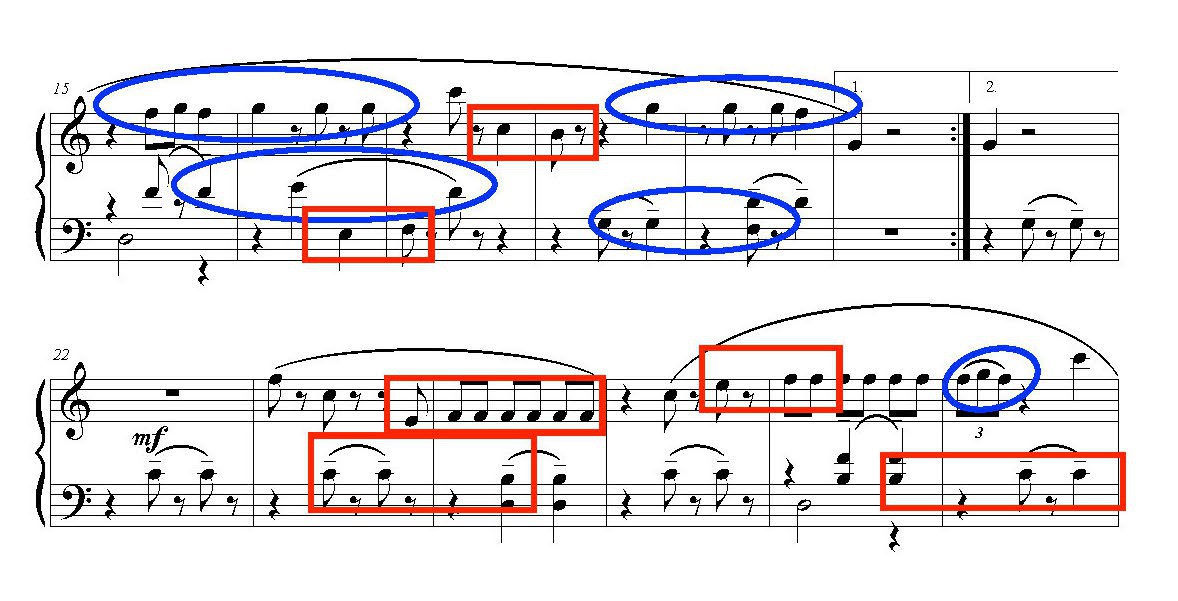

In „White Keys Music Nr. 1“, der Bearbeitung von Chopins „Grand Valse Brillante“ op. 18, bleiben grundlegende Merkmale der rhythmischen Struktur des Originals erhalten. Merkwürdig aber klingt, wie die Halbtonpaare e-f und h-c partiell beieinanderbleiben und im Ambiente der weißen Tasten ganz eigenwillige und nie wahrgenommene harmonische Wirkungen erzeugen. Auch andere Tonpaare (z.B. f-g) bohren sich jenseits aller motivischen und harmonischen Strukturen in die Wahrnehmung ein wie zwei permanent verstimmte Töne:

Und nach über 200 Takten (und etlichen Wiederholungen) erscheint kein wesentlich verändertes Klangbild, außer dass die bekannten Tonmuster sich inzwischen regelrecht ins hörende Bewusstsein eingestanzt haben, ohne aber eine musikalisch-motivische Identität zu erlangen.

6. Musik auf weißen Tasten

Warum aber interessieren denn überhaupt die Muster der weißen Tasten? Unabhängig davon, dass Luís A. Pena durch das Enigma von Manuel Cardoso angeregt wurde, spielt die Haptik der Tastatur, die besondere Anordnung der weißen und schwarzen Tasten, in der Klavierliteratur eine große Rolle; das geht schon bei Bach los (vor allem in den Präludien des „Wohltemperierten Claviers“), das zeigt sich in den Etüden und Préludes von Chopin und Debussy, in der neueren Klaviermusik bei Bartók, Satie, Cage, Schostakowitsch, Ligeti, Crumb, Stockhausen, Kurtág u.v.a.

Die Anordnung der Tastatur erzeugt Präferenzen für spieltechnische Bewegungsstrukturen, die sich wiederum als Klang-Komposition auswirken. Und dass Chopin in seiner Etüde op. 10 Nr. 5 die rechte Hand durchgängig auf schwarzen Tasten in einem bestimmten, extrem leichtgängigen Bewegungspattern spielen lässt, erzeugt einen nie zuvor gehörten Klavierklang, der in einer hypothetischen Transposition nach G-Dur aufgrund der Widerständigkeit der Tastatur sich nur schwer einstellen würde.

Umgekehrt hat Musik auf weißen Tasten oftmals die Konnotation des Archaischen, aber auch die des Klavier-Anfängers. Sogenannte Kirchentonarten werden erklärt, indem man behauptet, dass man die Töne der C-Dur-Tonleiter von einem je anderen Punkt aus starten muss, um dann zum Beispiel vom Startpunkt d das Dorische, vom Startpunkt e das Phrygische etc. zu erhalten – ein weit verbreiteter Irrtum, der möglicherweise im 19. Jahrhundert seinen Ausgang nahm, als man sich die „Alte Musik“ (als modale Kirchenmusik) vor allem vorzeichenlos, also auf weißen Tasten vorgestellt hat. Debussys Prélude „La Cathédrale engloutie“ („Die versunkene Kathedrale“) ist ein bekanntes Beispiel für die sicherlich geniale Umsetzung dieses Irrtums, um eine gleichsam archaische Farbe des Klanges zu evozieren.

Witzig ist, dass beim elementaren Klavierunterricht die Anordnung der Tastatur meist erklärt wird, indem auf das Fehlen (!) der schwarzen Tasten zwischen e und f bzw. h und c verwiesen wird. Im Übrigen seien die schwarzen Tasten Besonderheiten, für die man Versetzungszeichen benötigt: „Fünf Feinde“ sagen viele, wenn ihnen ein Stück mit der Vorzeichnung von H-Dur begegnet, ohne zu reflektieren, dass die Lage der beiden weißen Tasten das Spiel besonders leichtgängig macht. Kurtág ist in seinen „Játékok“ („Spiele“ für Klavier) ebenfalls stark an der Haptik der weißen Tasten orientiert, weiße Tasten sind „Blumen“, schwarze Tasten „auch Sterne“.

Bedeutende Klavierzyklen (Bachs zwei- und dreistimmige „Inventionen“, das „Wohltemperierte Clavier“, Chopins „Préludes“, Schumanns „Album für die Jugend“, Debussys „Children’s Corner“, Bartóks „Mikrokosmos“, Beethovens Klavierkonzerte beginnen in C-Dur auf weißen Tasten. Haydns berühmter Licht-Akkord aus der „Schöpfung“ ist ebenfalls C-Dur, dessen Glanz weit ins 19. Jahrhundert hineinstrahlt und ein eigentümliches Echo findet, z. B. im Schlusssatz der Ersten Symphonie von Johannes Brahms, in Richard Strauss’ „Zarathustra“ und beim Schluss von Gustav Mahlers „Abschied“ im „Lied von der Erde“; zur billigen Münze indes wird jenes C-Dur, wenn in Alban Bergs „Wozzeck“ vom Geld die Rede ist.

Aufschlussreich ist auch, wie sehr die sozusagen vorzeichenlosen Töne der weißen Tasten in der Musik der Zweiten Wiener Schule als befremdlich empfunden werden und nun ihrerseits stereotyp mit Auflösungszeichen ausgestattet werden. Auf diese Weise wird die Vorherrschaft der weißen Tasten auch aus dem Notenbild getilgt: Denn alle komplexe strukturelle Atonalität kann nicht darüber hinwegsehen, dass es sieben weiße Tasten gibt und nur fünf schwarze.

7. „White Keys Music“

Jede Weiße-Tasten-Musik ist also – allerspätestens seit Haydns Licht-Akkord – auch eine Auseinandersetzung mit der Tonart C-Dur. In einem beispiellos konsequenten wie klanglich zartesten Befreiungsakt entrückt Beethoven in seinem „Heiligen Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart“ das C-Dur-geprägte Material seinem angestammten Zentrum und ermöglicht Musik von nie gehörter Klarheit. Ist dies bereits eine Vorahnung von Cages Utopie, Töne nur Töne sein lassen zu wollen? Wenn Weiße-Tasten-Musik jedes mögliche tonale Zentrum hinter sich lässt, dann werden auch die Motivstrukturen nicht mehr eingängig durch ihre tonal trällernde Gebärde, wie dies in zahllosen musikalischen „Sonata-facile“-Adaptionen und zum Beispiel in Schumanns ausdrücklich so genanntem „Trällerliedchen“ aus dem „Album für die Jugend“ der Fall ist; dann sprechen die Töne für sich und entledigen sich auch der Hierarchisierung von Konsonanz und Dissonanz und vor allem des unterschiedlichen Gebrauchs der Halb- und Ganztonschritte, als würde man gegen die Sensibilisierung von Halbtonschritten „immunisiert“.

Wie aber ist dann musikalischer Sinn möglich? „White Keys Music“ von Luís A. Pena könnte den Versuch einer Antwort darstellen: Indem er aus einer bekannten Musik alle bekannten Strukturen mittels seines „White-Keys-Music“-Programms entfernt, entsteht die Wahrnehmung nie gehörter Patterns auf weißen Tasten, die gleichwohl im Inneren der bekannten Musik schlummern. Man ahnt einen musikalischen Zusammenhang, einen musikalischen Sinn, ist aber nicht in der Lage wahrzunehmen, worin dieser tatsächlich besteht. Man hört wiederkehrende, gleichsam abstrakte Tongruppen, die sich auf merkwürdigste Weise den bekannten Regeln des grundtongeprägten Tonsatzes entziehen und doch genau durch diesen erzeugt werden: Die Erfahrung gleicht dem Blick ins Universum, in dem zahllose Lichtpunkte wie zufällig bildhafte Muster ergeben; die meisten indes entziehen sich der Wahrnehmung und tauchen unter in der lichtlosen Schwärze des Universums.

Luís A. Penas „White Keys Music“trifft also voll ins Schwarze. Durch die Ritzen einer eingängig bekannten Musik dringen bekannte unbekannte Töne, die sich in den Zwischenräumen von angestammtem musikalisch-vokabularen Sinn und Eigenklang in eigenartiger Schönheit und Klarheit zeigen: Es entsteht ein Rauschen,3 das sich auf wenige diskrete Sternen-Punkte hin auseinanderdehnt, sozusagen krümmt.

8. Enigma

Interessanterweise hat Luís A. Pena das Verfahren nicht auf dem Wege seiner musikalisch-algorithmischen Arbeit gefunden, sondern er wurde durch den Rätsel-Kanon des portugiesischen Komponisten Manuel Cardoso dazu überhaupt erst angeregt. Das Verfahren von Pena hat aber mit dem historischen so gut wie gar nichts zu tun, außer dass er die eine Anweisung wörtlich nimmt: nämlich die schwarzen Noten wegzulassen, weil dann die weißen im Ergebnis als die Auflösung des musikalisch-kompositorischen Rätsels sich erweisen.

Bei Luís A. Pena aber ist es umgekehrt. Das Eigentümlichste seiner Musik ist wiederum ihr Geheimnis: Indem die schwarzen Noten entfallen, stellen die Töne der weißen Tasten die unablässige Frage: „Könnt ihr erraten, wer wir eigentlich sind?“

Warum tun wir, was wir tun? Meist folgen wir Impulsen, die außerhalb der vordergründigen Idee liegen, indem wir die Welt auf unsere eigene Weise „auslesen“ und uns zu scheinbar a-logischen Transferleistungen hinreißen lassen. Hier entsteht aber zugleich eine Art Identitätsfindung des Komponisten, indem das, was er tut, sich mit seinen eigenen und essenziellen Lebens- und Musikerfahrungen verbindet. Die aufgrund unserer tonal-musikalischen Erfahrung als „fehlerhaft“ wahrgenommenen Tonkonstellationen in „White Keys Music“ mögen für den Komponisten Luís A. Pena von besonderem Reiz gewesen sein.

9. Minus-Musik

Wessen Musik ist also diese Musik? Wo steht – um mit Ernst Bloch zu sprechen – das musizierende, komponierende Ich, das diese Musik irgendwie „hinter sich“ hat?

Wie wir gesehen haben, ist zunächst einmal die Methode entscheidend, wie die Musik zur Realisierung gelangt.

Zum Beispiel ist für Cages „4’33’’“ nicht allein charakteristisch, dass hier ein Stück präsentiert wird, bei dem nichts erklingt, sondern die (hinreichend bekannte) Methode, die zu diesem Ergebnis führt. Das „White-Keys-Music“-Programm, auf ein pentatonisches Klavierstück auf schwarzen Tasten angewandt, hätte als Ergebnis ebenfalls keinen bewusst erzeugten Klang, aber die Methode, hierhin zu gelangen, wäre eine völlig andere als die von Cage. Ich erinnere mich an ein Bachelor-Projekt, das der ehemalige Musikdesign-Student Felix Löffler vor einigen Jahren (2017) in Trossingen vorgeführt hat:4 Er hat in seiner Bachelor-Thesis verschiedene statistische Aspekte der Flüchtlingsbewegungen über das Mittelmeer sonifiziert und in einer letzten Sonifikation eine Schweigesekunde vorgesehen für jeden innerhalb eines bestimmten Jahres im Mittelmeer ertrunkenen Flüchtling. Dieses Nichterklingen ist zugleich stilles wie hoch-emotional aufrüttelndes Gedenken, hat also eine völlig andere Bedeutungszuschreibung als das Nichterklingen von Tönen bei Cage.

Wird also zum Verständnis wichtig, welche Methode der Komponist angewandt hat? Sicherlich verändert sich die Wahrnehmung gravierend, wenn man sie kennt. Das Ergebnis von „White Keys Music“, angewandt auf die beiden Kompositionen von Chopin, wird in der Wahrnehmung völlig verschieden klingen, je nach dem, mit welchem Vorwissen wir diese Musik hören. Leser:innen dieses Textes haben den durch diesen Text hervorgerufenen Nachteil, dass sie die Ergebnisse von „White Keys Music“ nicht mehr unbefangen wahrnehmen können, so wie man einen Witz auch nur einmal erzählen kann. Andererseits steht uns frei, selbst Ergebnisse dieses Verfahrens antizipierend zu imaginieren, so wie es mit Sicherheit der Komponist tat, als er die Auswahl der zu bearbeitenden Stücke stilsicher traf.

Das Fortlassen als ästhetische Kategorie hat allerdings wiederum eine eigene Tradition. Denken wir an das „Thema“ in Beethovens „Eroica-Variationen“ für Klavier: Dieses beschränkt sich auf die Darstellung des Basses, der sich, je lückenhafter, desto stärker präsentiert: Die drei Forte-Schläge im zweiten Teil wirken derart verstörend abstrakt, dass kurzzeitig der Sinn-Bezug zu einer erwarteten musikalischen Struktur verloren geht. In Haydns „Abschiedssymphonie“, Symphonie Nr. 45, werden im letzten Satz die Instrumente „abgezogen“. Indes: je weniger spielen, desto schöner erscheint die Musik, eine Erfahrung die sich auch leicht bei John Cages „Cheap Imitation“ einstellt.

Neue Klang- und Musikerfahrungen durch Abziehen, durchs Minus. Zwei Jahre nach Luís A. Penas „White Keys Music“ erschien Johannes Kreidlers „Minusbolero“, das ist Ravels „Bolero“ ohne Melodien5 – wie Chopins Schwarze-Tasten-Etüde ohne rechte Hand. Komposition durch Weglassen.

Ist also Weglassen eine Kunst? Ganz unbedingt! Zum Beispiel würde in der Umkehrung das Weglassen der weißen Tasten zum immer gleichen und überaus langweiligen Ergebnis einer stereotypen Schwarze-Tasten-Pentatonik führen. Gerade die „Störungen“ durch die beiden Halbtonschritte lassen den eigentümlichen Reiz des Ergebnisses entstehen und natürlich eben auch die geschickte Auswahl der Werke, die der Prozedur unterzogen werden.

10. Analyse

Wer nun noch eine Detail-Analyse des Notentextes im Sinne einer herkömmlichen musiktheoretischen Praxis erwartet, soll enttäuscht werden. Auf geistreiche bzw. unerwartet groteske „Highlights“ (im Sinne „schöner Stellen“) und andere bemerkenswerte Absurditäten der Partitur mögen die Rezipient:innen selbst stoßen.

Zwei kurze abschließende Anmerkungen:

1) „White Keys Music Nr. 1“, basierend auf Chopins „Valse Brillante“ op. 18, hat eher den Habitus einer „billigen Nachahmung“, einer Imitation von Cages „Cheap Imitation“. Der gesamte Gestus des Walzers, sein Charakter, seine motivischen Intentionen, in gewisser Weise sogar die eigentümliche pianistische Prägung, bleiben beim Verfahren invariant. Im Ergebnis wirkt der Output wie eine Walzer-Persiflage, etwas kindlich-plärrend, und erinnert – von ferne – an Saties „Sonatine bureaucratique“:

2) Die Abfolge dieses zweiteiligen Werkes aber ist klug gewählt: „White Keys Music Nr. 1“ (basierend auf dem Chopin-Walzer) haut den weißen Tasten gleichsam erbarmungslos brutal den tonal-harmonischen Sinn weg. Alle Erwartungshaltungen, die den C-Dur-Tasten durch unsere musikalischen Erfahrungen eingeprägt sind, werden erst einmal gelöscht, um in „White Keys Music Nr. 2“ (basierend auf Chopins Etüde op. 10, Nr. 5) Töne von selten gehörter Klarheit jenseits aller Erwartungen zu ermöglichen. Diese Musik erinnert an nichts. – Chapeau!

1 Komplette Partitur unter https://luisantunespena.eu/uploads/WhiteKeysMusic_Nr_1-2_v01.pdf

Audiofile unter https://luisantunespena.eu/site.php?ref=musicwhitekeys.

2 Ausführliche Portraits über Luís Antunes Pena veröffentlichten Rainer Nonnenmann in „Musik & Ästhetik“, 25. Jg., Heft 99, Juli 2021 und Hubert Steins in „MusikTexte“, Heft 177/178, Juni 2023.

3 Mehr zum Begriff des „Rauschens“ bei L. A. Pena bei Rainer Nonnenmann, „Dem Rauschen lauschen“, in „Musik & Ästhetik“, 25. Jg., Heft 99, Juli 2021.

4 Felix Löffler, „Sonifikation – zwischen Kunst und Wissenschaft“, Bachelor-Thesis an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen (2017), Manuskript. Ihm habe ich auch den zentralen Aspekt aus Absatz 4 (Analyse durch Sonifikation) zu verdanken.

5 http://www.kulturtechno.de/?p=26752 (Letzter Aufruf am 02.07.2025).

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!