Erhard Grosskopf: „Hörmusik“

Einblicke(1970/71) für Violoncello solo, fünf Orchestergruppen und Live-Elektronik

Wie so oft in der Neuen Musik ist die Uraufführung zugleich die Letztaufführung. Das gilt auch für Erhard Grosskopfs „Hörmusik“ (1970/71), die am 30. September 1971 in der Berliner Philharmonie durch das Berliner Philharmonische Orchester Berlin unter der Leitung von Michael Gielen uraufgeführt worden ist. Eine professionelle Aufnahme des Werks für Violoncello solo, fünf Orchestergruppen und Live-Elektronik etwa durch den RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) oder den SFB (Sender Freies Berlin), den beiden damals in West-Berlin ansässigen Rundfunkanstalten mit jeweils eigenen Redaktionen für Neue Musik, liegt ebenfalls nicht vor. Allerdings hat sich ein privates Tonband erhalten, das bei der Premiere mitlief und das all das, was ein einziges Mikrofon von dieser räumlichen „Hörmusik“ einfangen konnte, dokumentiert. Als Erhard Grosskopf gut drei Jahrzehnte danach dieses Band dem befreundeten Musikologen Heinz-Klaus Metzger vorspielte, war dieser sogleich begeistert: von der Komposition wie von der Tonbandaufnahme. Etwas später berichtete Metzger seine Eindrücke von der „Hörmusik“ Carolin Naujocks, Redakteurin für Neue Musik beim Deutschlandfunk Kultur, die dann eine erste Radiosendung von Grosskopfs „Hörmusik“ ermöglichte: mit der Wiedergabe des Stückes dank der dokumentarischen Tonbandaufnahme plus einer vorherigen Einführung durch Heinz-Klaus Metzger. Diese Einführung sowie der „Hörmusik“-Kommentar im Programmheft der Uraufführung, den der SFB-Musikredakteur Wolfang Becker-Carsten verfasst hat – kurz danach wechselte er dann als Abteilungsleiter Neue Musik zum WDR Köln (bis 1998) – sind hier, ergänzt um einige Annotationen, wiedergegeben.

Stefan Fricke

Zu Erhard Grosskopfs „Hörmusik“ (1970/71)

von Heinz-Klaus Metzger

Wer einen Kompositionsauftrag vergibt, kann nicht voraussehen, was er bekommen wird. Auch im sonstigen Leben kranken ja Erwartungen daran, dass sie sich auf vergangene Erfahrung, nicht auf Kenntnis der Zukunft stützen. Als im Jahre 1970 der damalige Intendant der Berliner Festwochen, Walter Schmieding, den Komponisten Erhard Grosskopf mit dem Auftrag bedachte, ein Violoncellokonzert zu schreiben, das im Jahr darauf zur Uraufführung anzusetzen sei, mag der hauptsächliche Grund seiner Entscheidung gewesen sein, dass Grosskopf sich bereits durch ein brauchbares Violinkonzert ausgewiesen hatte, das unter der Leitung von Bruno Maderna nicht ohne Erfolg uraufgeführt worden war.1 Musikalisch beraten wurde der Literat Schmieding unter anderem durch den unvergessenen Alf Bold, der institutionell der Deutschen Kinemathek verbunden war, jedoch wie wenige in Berlin und Europa so etwas wie einen geheimnisvollen Einblick in noch inexistente, sich in den Köpfen ihrer Verfasser erst ausbildende, mögliche Partituren besaß.

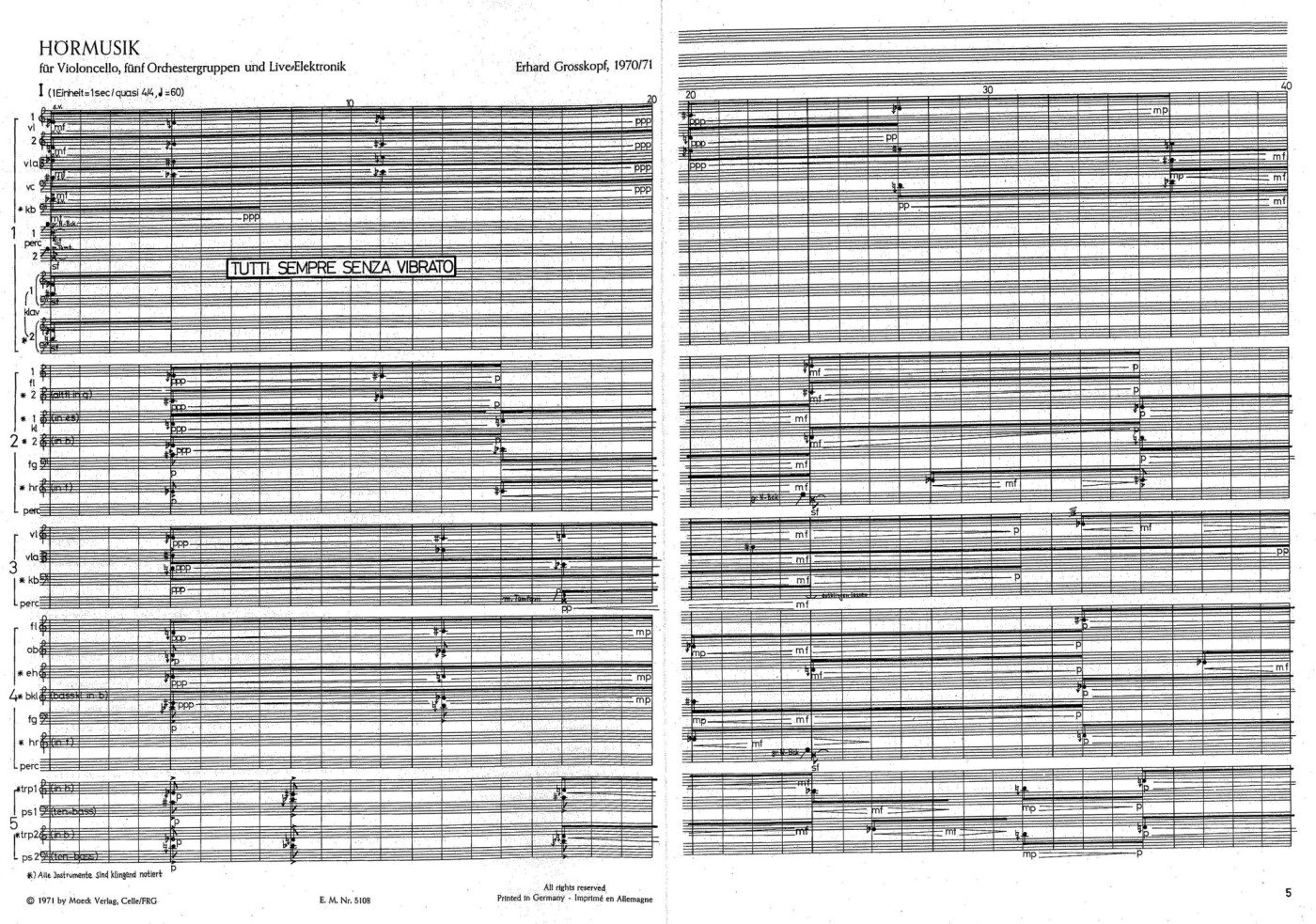

Nun begab es sich, dass bei Grosskopf der Vorgang der Auftragserfüllung konkret aus der Art schlug, nämlich zu Mitteln griff und ein inneres Wesen annahm, die der in Europas Musikkultur ererbten Gattung des Instrumentalkonzerts eine Modifikation und Transzendierung antaten. Zwar lief die entstehende Komposition keineswegs auf eine Abschaffung der regulativen Idee eines quasi konzertierenden Verhältnisses zwischen einem Solo-Violoncello und anderen – sagen wir einmal – soziomusikalischen Gruppierungen hinaus, um hier die direkte Nennung des Orchesters noch zu vermeiden, das später die Bühne eines freilich außermusikalischen Geschehens, von dem in dieser kurzen Einführung zu erzählen ist, betreten wird. Die konzertante Dialektik, die der Gattung aus ihrer Geschichte überkam, erfuhr durch Grosskopfs Anwendung sogar eine Multiplikation. Aber was im Arbeitsprozess sich unversehens bei Grosskopf herauskristallisierte, entwich doch aus dem Begriffsumfang dessen, was die terminologische Bezeichnung „Violoncellokonzert“ umschreibt und abdeckt, ja desertierte geradezu aus ihm. Das resultierende kompositorische Gebilde heißt denn auch ganz anders, nämlich „Hörmusik für Violoncello solo, fünf Orchestergruppen und Live-Elektronik“. Was an diesem Titel Besetzungshinweis und Nennung technischer Mittel ist, dient der äußerlichen Beschreibung des Falles; die Begriffsneubildung „Hörmusik“ hingegen macht aufhorchen. Sie impliziert ein Programm, das der Komponist damals an sich selbst, an die Ausführenden und an die prospektive Zuhörerschaft zur Beherzigung richtete. Im Vorwort zur Partitur, die am 29. Januar 1971 beendet wurde, heißt es: „HÖRMUSIK konzentriert sich auf die Raumbeziehung von Klängen, auf die Proportionen und Dauernverhältnisse sowie auf die Dynamik eines mehr statischen Geschehens, wobei das Hören auch für die Spieler eine besondere Bedeutung bekommt. Hierdurch und durch die Verteilung des Orchesters im Raum wird das Entstehen von Kommunikation zwischen Komponist, Spielern und Auditorium angestrebt, die nicht mehr mit Äußerungen instrumentierter Spielmusik versucht wird, sondern mit einer relaxen Hörmusik.“

Dieser aus dem Abstand von drei Jahrzehnten erstaunlichen Proklamation ist zu entnehmen, dass noch in den frühen Siebzigerjahren das pseudoaktive, bewusstlose Drauflosmusizieren, dem einst der berüchtigte Spruch des jungen Hindemith „Musikmachen ist besser als Musikhören“ die Parole geliefert hatte und dem später Adornos „Kritik des Musikanten“2 die vernichtende Abfuhr erteilte – dass also noch in den frühen Siebzigerjahren die Pest des Musikantentums das epidemische Syndrom der deutschen Berufsmusiker bildete. Denn dass es nur sehr wenige, wenngleich besonders bedeutende Musik gibt, die einzig dem Lesen zubestimmt ist, dieweil die meiste Musik ihrem Sinn nach auch gehört werden sollte, weshalb der provokative Begriff einer Hörmusik weder einen Spezialfall kennzeichnen noch eine neue Gattung begründen könnte, war Grosskopf selbstverständlich bekannt.

Die Partitur seines Werks verlangt, dass die Orchestergruppen 2-5 und die ihnen zugeordneten Lautsprecher am Rande des Aufführungsschauplatzes außerhalb des Publikums so weit wie möglich voneinander entfernt zu platzieren sind. Wer sich technische Verhältnisse gern in poetischen Bildern ausmalt, könnte versucht sein, von den hinausgeschleuderten massiven Trümmern eines explodierten Orchesters zu sprechen, die sich an den Stellen, wo sie niedergingen, indes fest in den Boden bohrten, also immerhin über fixierte Standorte verfügen. Gruppe 1 hingegen ist räumlich nah mit dem Solisten verbunden und samt dem ihr zugehörigen Lautsprecher dort postiert, wo Aufführungen in Konzertsälen gemeinhin insgesamt stattfinden, nämlich auf dem dafür architektonisch vorgesehenen Podium. Der Raum, um den es in dieser Partitur geht, ist aber nicht der Raum, in dem sie realisiert wird, sondern umgekehrt der Raum, den sie realisiert; sie bringt ihn nämlich kompositorisch hervor. Vielleicht betrifft diese Differenz sogar ein Stück Weltsicht. Henri Bergson schrieb in seiner 1930 zunächst auf Schwedisch publizierten kleinen Abhandlung über „Das Mögliche und das Wirkliche“3 zwei kurze Sätze, die ich Ihnen dem guten Ton zuliebe vorab im französischen Originalwortlaut vorlesen möchte, bevor ich sie ins Deutsche übersetze. Gestatten Sie mir also vierzehn Sekunden sprachliche Hörmusik: „L’espace concret a été extrait des choses. Elles ne sont pas en lui, c’est lui qui est en elles. Seulement, dès que notre pensée raisonne sur la réalité, elle fait de l'espace un réceptacle." Zu Deutsch: „Der konkrete Raum ist ein Auszug aus den Dingen. Diese befinden sich nicht in ihm, vielmehr befindet er sich in ihnen. Erst dann, wenn unser Denken über die Wirklichkeit zu rechten beginnt, macht es den Raum zu einem Behältnis.“ Mit anderen Worten: Der reale Raum, den eine neue musikalische Komposition entwirft, ist nicht präexistent; es gab ihn vor ihr in der Welt nicht als konkret fassbare Möglichkeit und vor ihrer Aufführung nicht als Wirklichkeit.

Dafür hatte die Virtualität zur Zeit von Grosskopfs „Hörmusik“ noch ihren guten alten philosophischen Sinn, der dem nahestand, was Ernst Bloch zufolge an Unabgegoltenem in den Dingen steckt und Verwirklichung heischt. Der heutige Sprachgebrauch, der fiktionale Geschäfte als „virtuell“ bezeichnet und damit letztlich ein Weltsystem visiert, das den Wirklichkeitsbegriff abschafft, gründet auf elektronischen Leistungen, von denen Grosskopfs Live-Elektronik von vor dreißig Jahren sich am drastischsten dadurch unterschied, dass sie nicht bloß real, sondern reell war. Gleichwohl spielten in ihr virtuelle Kategorien eine Rolle, über die sich kaum noch philosophisch elegant verhandeln lässt, seit der Sprache das schiere Wort, das seit der Antike Bestand hatte, durch eine siegreiche Technik und ihre Anwender aus der Hand geschlagen worden ist. Denn die elektroakustische Weiterverarbeitung der instrumentalen Klänge – insbesondere durch Filtersysteme und durch Ringmodulation – erfüllt nicht bloß die gleichsam zivilisatorische Mission, handwerklich erzeugten Schall phänomenologisch aufs Niveau spannungsgesteuerter tönender Elektrowelten anzuheben, was vergleichsweise der Veredelung von Rohstoffen in der materiellen Produktion entspräche; sondern das Solo-Violoncello bewegt sich vermöge einer „Klangverteilungsapparatur“, die vom Berliner Musikinstrumentenmuseum gebaut wurde, „virtuell“ durch den Raum der Aufführung; es besucht als klingende Präsenz alle Orchestergruppen vor Ort: unsichtbar, doch hörbar, dem Ohr vernehmlich und für es ortbar. Auch diese Eigenschaft der Komposition: dass nämlich ihr überaus spektakuläres Wesen, wie es mit jeder Aufführung zutage tritt, sich nur zum Teil an die Schaulust, zur Gänze aber ans Gehör wendet, gibt dem Begriff „Hörmusik“ sein Recht. Das der Beobachtung durchs Auge zugängliche Teil, das mit dem Instrumentalspiel zusammenhängt, fällt nämlich ebenfalls mehr durch seine klanglichen Ergebnisse als durch deren Hervorbringung auf. Dabei fehlt es nicht an exotischen Spielweisen der Instrumente und an Extras; der Solist benutzt sogar ein Bogenholz, das Grosskopf im Walde fand und mit der C-Saite eines Violoncellos statt mit Haaren bespannte.

Spätestens mit Probenbeginn merkten auch die Musiker des Berliner Philharmonischen Orchesters, was der Dirigent Michael Gielen und der Solist Eberhard Finke infolge ihres Studiums der Partitur längst wussten: Das Werk war, gemessen an den Bräuchen und Sitten eines prestigereichen, konventionsverpflichteten Traditionsorchesters, nicht geheuer, vollzog die Komposition doch gar eine Art Sprengung des Klangkörpers. Orchestermusiker verfügen gegen ihnen unliebsame Werke, die sie noch vor der Uraufführung zu Fall bringen wollen, über ein wirksames Repertoire spontaner oder verabredeter Maßnahmen. Diese jedoch zerschellten hier an der Souveränität des unbeugsamen Michael Gielen, der überaus erfahren in dergleichen Situationen war und eine unwiderstehliche Technik des Autoritätseinsatzes speziell in Krisenmomenten beherrschte. Er rettete die Uraufführung, die am 30. September 1971 im Rahmen der Berliner Festwochen stattfand, offenbar sogar gegen den inoffiziellen Wunsch Wolfgangs Stresemanns, des damaligen Intendanten des Berliner Philharmonischen Orchesters, der hinter vorgehaltener Hand dem Dirigenten zu verstehen gegeben hatte, dass er nicht unglücklich wäre, wenn Grosskopfs Partitur sich als unaufführbar erwiese und abgesetzt werden müsste. Damit konnte Gielen nicht dienen. Darüber hinaus besaß Stresemann, um das ihm verhasste Werk zu unterdrücken, nur die Möglichkeit eines offiziellen Schrittes, oder genauer: die der Unterlassung eines solchen. Es war denn auch dieses letzte Strategen, das ihm den ersehnten nachhaltigen Erfolg eintrug. Er bot schlicht die Uraufführung dieser Auftragskomposition der Festwochen dem Sender Freies Berlin nicht zur Koproduktion an. Wolfgang Becker, der im Programmheft der Festwochen den Einführungstext zu Grosskopfs „Hörmusik“ verfasst hatte und damals zuständiger Redakteur beim SFB war, hatte das Nachsehen. So existiert keine Rundfunkaufnahme des Werkes, weder als Studioproduktion noch als Uraufführungsmitschnitt.

Dass dennoch nach dreißig Jahren die Ursendung dieser „Hörmusik“ stattfinden kann, verdankt sich dem technischen Umstand, dass der seinerzeit mit der elektronischen Klangverteilung in der Berliner Philharmonie betraute Ingenieur Horst-Helmut Zander zwecks nachträglicher Manöverkritik ein Kontrollband hatte mitlaufen lassen. Dieses technische Dokument nunmehr für Sendezwecke zu verwenden, bedurfte der Einwilligung aller Beteiligten und Mitwirkenden; ihre Erlangung ist Elmar Weingarten, dem scheidenden Intendanten des Berliner Philharmonischen Orchesters, zu verdanken. Der Solist der Uraufführung, Eberhard Finke, schrieb am 28. Januar 2001 dem Komponisten einen enthusiastischen Brief über sein Erlebnis beim Abhören einer Kopie dieses Arbeitsbandes nach drei Jahrzehnten.4

Und nun zur Sache: Es erklingt „Hörmusik“ für Violoncello, fünf Orchestergruppen und Live-Elektronik von Erhard Grosskopf. Solist ist Eberhard Finke, Violoncello. Es spielt das Berliner Philharmonische Orchester unter der Leitung von Michael Gielen. Die in der Aufführung eingesetzten speziellen Apparaturen wurden im Elektronischen Labor des Staatlichen Instituts für Musikforschung, Preußischer Kulturbesitz, entwickelt und von diesem zur Verfügung gestellt. Die elektronische Klangregie besorgte der Komponist selbst, die elektronische Klangverteilung im Raum oblag dem Ingenieur Horst-Helmut Zander.

Sendung im Deutschlandfunk Kultur vom 13. Mai 2001, Redaktion: Carolin Naujocks

1 Erhard Grosskopf: „Sonata concertante 2“ op. 6 (1967) für Violine und Orchester, uraufgeführt am 13. Mai 1969 in West-Berlin durch die Geigerin Christiane Edinger und das Radio-Symphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Bruno Maderna.

2 Siehe Theodor W. Adorno, „Kritik des Musikanten“ (1956), in: ders., Gesammelte Schriften, Bd. 14, Frankfurt am Main 1997, S. 67–107.

3 Auf Französisch unter dem Titel „Le possible et le réel“, in: Henri Bergson, „La pensée et le mouvant. Essais et conférences“, Paris 1934 (deutsch: „Denken und schöpferisches Werden. Aufsätze und Vorträge“, übersetzt von Leonore Kottje, Meisenheim 1948).

4 Eberhard Finke: „Lieber Herr Grosskopf, es war sehr interessant, Ihrem Werk wiederzubegegnen, diesmal von der Hörer-Seite. Mag sein, dass das Cello manchmal ein wenig zu sehr im Hintergrund bleibt, doch der Gesamt-Eindruck, den ich ja damals nicht durch meinen Standort im Orchester haben konnte, ist jetzt für mich stark: Es ist ein ‚einsames‘ Stück, wie ein Felsbrocken in einer weiten Landschaft. Ich freue mich, die Aufnahme zu haben und sie mir noch öfter anhören zu können […].“ (Berlin, 28.01.2011).

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!