Dies- und jenseits des Benimmkastens

BerichtVier Musiktheater-Uraufführungen in Bonn und Köln

Die vielen Krisen und Probleme sind aktuell drängender denn je. Die großen Erzählungen, die es zu deren Bewältigung womöglich bräuchte, wurden jedoch als Mythen, Ideologien und auf nicht mehr gültigen Voraussetzungen basierende Narrative dekonstruiert. Gleichzeitig wächst die Sehnsucht nach Verstehen und Bewältigung der hyperkomplexen Gegenwart und wird Musik ohne Text, Bild, Szene, Handlung von immer mehr Musikschaffenden als defizitär empfunden, weil sie angeblich bedeutungslos ist. Denkt man beide Aspekte zusammen, erklärt das vielleicht den Umstand, warum gegenwärtig so viele neue Musiktheaterwerke entstehen. Alle ringen um Botschaften, erzählen von Personen, Themen, Ideen. Manche tun dies nur fragmentarisch oder collagiert. Statt die alten Menschheitsfragen von Liebe und Hass, Leben und Tod, Geist und Natur, Evolution und Revolution zu dramatisieren wie im 19. Jahrhundert, werden sie nach dem Rezept von Ernst Blochs „Rettung Wagners durch surrealistische Kolportage“ (1929) als vieldeutige Gedankensplitter verrätselt. Andere Opern dagegen greifen auf altbewährte Muster zurück.

„Vespertine“ am Theater Bonn

Je nach Region, Epoche und Stand der Technik begreift der Mensch die Natur als feindliches Gegenüber oder sich selbst als Teil des planetarischen Ökosystems. Die im Schauspielhaus Bonn-Bad Godesberg uraufgeführte Oper „Vespertine“ verdichtete diesen anthropologischen Widerstreit auf eine einzelne Person. Jenseits des Polarkreises erforscht eine Biologin, ob ein Erreger auch auf den Menschen übergreift, der primär Hirsche und Rentiere befällt. Die Wissenschaftlerin schützt sich vor dem Virus und dem arktischen Winter durch Labor, Sicherheitsanzug und Atemmaske. Zugleich aber hat sie Sex mit einem fabelhaften Hirschmann, sofern sich die Kopulation nicht nur im Kopf der Virologin abspielt, weil sie in völliger Abgeschiedenheit zu halluzinieren beginnt. Die archaische Geschlechterrolle der Frau als empfangendes, gebärendes Naturwesen wirkt sowohl wie eine symbolistische Restauration als auch wie ein postfeministisches Empowerment, das Frauen ermutigt, sofern sie das möchten, eben auch neo-keltische Beltane-Priesterinnen zu sein. Vieles bleibt an dieser Musiktheaterproduktion mehrdeutig, real oder imaginär, rational oder instinktiv, fantastisch, unausgegoren, versponnen: ein surreales Traumspiel oder absurdes Theater.

Neben der Wissenschaftlerin (Nicole Wacker) agiert und singt eine zweite Frau (Ava Gesell). Man könnte sie für eine Kollegin halten, doch handelt es sich laut Programmzettel um eine „Doppelgängerin“. Plötzlich ist die Biologin schwanger und hält im nächsten Moment auch schon die naturalistische Puppennachbildung eines dreijährigen Kindes im Arm. Da erscheint am Bühnenhorizont ein Mann mit Hirschgeweih und zotteligen Satyr-Beinen, den die Biologin kurzerhand mit dem Jagdgewehr erschießt, um danach Sex mit ihm zu haben und im Geweih den Erreger nachzuweisen und den Beweis zu erbringen, dass dieser für Menschen ungefährlich ist. Gespielt wird die lebensgroße Hirschpuppe von „Ein Mann“ (Carl Rumstadt). Schließlich schneidet „Ein Junge“ (Karl Kristiansen) dem Kadaver das Geweih ab, um es der Kinderpuppe als Spross der Verbindung von Frau und Hirsch aufzusetzen. Zum Zeichen des wiederkehrenden Polarwinters breitet der Damenchor des Theaters Bonn schließlich ein schneeweißes Leintuch über die schwarze Bühne, das zuvor sinnbildlich für den kommenden Frühling eingesammelt wurde.

Kryptisch wie die Handlung sind auch die Songtexte von Björks viertem Album „Vespertine“ von 2001. Begriffe wie Sehnsucht, Liebe, Schmerz, Angst, Leere, Nacht, Traum, Tod, Frühling, Sonne, Licht, Natur, Leben, Lust, Hingabe … werden lediglich frei-assoziativ verknüpft. Das originale Album besteht nur aus Klängen von Celesta, Harfe, konkreten und elektronischen Sounds sowie einem Inuit-Chor und Björks Gesang. Die isländische Sängerin erweiterte die Besetzung allerdings bereits selbst für großes Symphonieorchester. Im Auftrag des Theater Bonn wurde „Vespertine“ nun vom Musiktheaterkollektiv Kommando Himmelfahrt adaptiert: Komposition Jan Dvořák, Dramaturgie und Produktionsleitung Julia Warnemünde, Text und Regie Thomas Fiedler. Ferner beteiligt waren Eylien König (Bühnenbild), Kathi Maurer (Kostüme und Puppen) und Carl-John Hoffmann (Videos mit Hirschgeweih und blassen Schlieren).

Das seit 2008 bestehende Theaterteam setzt sich mit Weltliteratur, Philosophie, Futurismus und Ökologie auseinander und verknüpft Klassik, Avantgarde, Revue, Pop, Orchester, Chor- und Operngesang. Jetzt verteilte man Björks Songs auf vier Bühnenfiguren, Damenchor und das Ensemble Musikfabrik unter Leitung von Hermes Helfricht samt elektronischer Verstärkung und Zuspielung von Windgeräuschen in der Klangregie von Paul Jeukendrup. Eineinhalb Stunden lang gab es liegende, gebrochene oder rhythmisierte Akkorde, umsungen von gleichförmigen Ariosi ohne melodische Prägnanz auf vielmals wiederholte Wörter und Sätze. Wie den Björk-Arrangements für das Chorwerk Ruhr, die schon bei der RuhrTriennale 2024 enttäuschten, fehlte auch jetzt das eigentliche Faszinosum: Björks mädchenhafte, zarte, gehauchte, säuselnde, oder auch kehlige, volle und forcierte Stimme samt getrübter Intonation. Das Bonner Projekt „Ein Pop-Album als Oper“ liebäugelte mit der Bekanntheit des Superstars, nutzte die Songs der Pop- und Öko-Ikone aber nur als Verpackungshülle für eine krude Fabel.

„rEVOLUTION“ in Köln

Surreal war auch die „rEVOLUTION“ des seit 2014 bestehenden Kölner Duos INTERSTELLAR 2 2 7. Dem selbstgesetzten Anspruch, Räume zwischen astronomischen, ästhetischen und gedanklichen Fixpunkten zu erkunden, folgten Sängerin Barbara Schachtner und Pianistin Dorrit Bauerecker auch mit ihrem jüngsten Projekt, dessen Titel zwei klare Begriffe zur Uneindeutigkeit verkoppelt. Schauplatz waren Räume in Block 7 der Barbarahöfe Köln-Riehl. Der Off-Ort kennt kein klares Verhältnis von Publikum und Bühne, so dass diese Beziehung erst inszenatorisch hergestellt werden muss. Der Anfang geriet ebenso volkstümlich wie verwirrend. Schachtner sang „Hoch auf dem gelben Wagen“ sitzend auf einem rot beleuchteten Klavier, präpariert und gespielt von Bauerecker. Zu diesem „Prolog“ konnte die Mehrzahl der knapp zwanzig Besucher:innen aus Platzmangel nur stehen. Anschließend fand der kleine Kreis in einem etwas größeren Raum auf Stuhlreihen Platz, die den Blick auf eine Spielfläche und ein zweigeschossiges Podest lenkten. Die von Norbert von Ackeren erstellte Szenerie war durch Plastikbahnen vom Auditorium getrennt und leicht verschleiert.

Zu Akkordeon, Gesang und Elektronik erschienen projizierte Texte, die das Geschehen episch brachen. Das Publikum hatte ständig zwischen Aktions- und Lesefeld hin und her zu zappen. Dabei nahm es eine Metaebene ein, beobachtete die Situation und war zugleich Teil derselben. Gleich zu Anfang weitete ein Zitat von John Cage das Feld der Möglichkeiten: „Man könnte ein Quartett für Verbrennungsmotor, Wind, Herzschlag und Landschaft komponieren.“ Die Aussage „Nicht Evolution darstellen, sondern eine Form finden“ klang wie eine Arbeitshypothese. Die Erwartung grundstürzender Ereignisse wurde prompt durch die nüchterne Feststellung enttäuscht, „Revolution heißt eigentlich nur: Umlauf. Der ,revolution counterʻ ist der Drehzahlmesser.“ Und außerdem: „Das Akkordeon ist ein seltsames Teil: zwischen Heimatfilm und deep listening“. Die selbstreferentiell das Geschehen thematisierenden Texte gipfelten im Bekenntnis: „Das ist ein Paratext. Ein Drumherhum, das Einfluss nimmt auf die Wahrnehmung. Also Achtung! Vielleicht stimmt das gar nicht, was hier steht.“

Differenzen von Sicht- und Hörbarem wurden gezielt inszeniert, um auf irritierende Weise Realitäten und Irrealitäten zu verschrauben. Die Pianistin und Akkordeonistin zauberte mit einem Bassbogen wie beim Theremin sirrende Klänge aus der Luft, bis man irgendwann erkannte, dass sie auf einer zwischen Decke und Ölfass gespannten Stahlsaite strich. Das Klingeln von Spieluhren wurde durch unsichtbare Elektronik zu fließenden Glissandi verbeult. Und die Akkordeon-Begleitung von Henry Purcells Lamento „When I am laid“ tönte unvermindert weiter, als Bauerecker ihr Instrument längst abgestellt hatte. Die vom Kultur- und Musikwissenschaftler Alexander Kleinschrodt ausgewählten Texte schillerten zwischen Sachinformation, Selbstreferentialität, Nonsense und autonomer Sprachkunst von Oswald Eggers „nihilum album“ und Manos Tsangarisʻ „Viscum Album“. Unterhalb des Podests platzierte van Ackeren Reagenzgläser und Violen mit milchigen, schwefelgelben und giftgrünen Flüssigkeiten wie aus der Hexenküche der Evolution. Dazwischen erschienen die Köpfe der Akteurinnen von Schwarzlicht gespenstisch verunstaltet. Während die beiden Frauen die Evolution als „Küche ohne Koch“ beschrieben, gaben sie sich selbst als Köchinnen einer schwer zu klassifizierenden Mutation zu erkennen: „Metamorphotisches Musiktheater, inszeniertes Konzert, Performance? Eine Chaos-Improvisation mit Keyboard, Stimme und Elektronik?“

Der „Epilog“ wurde zum Gleichnis für experimentelles Musiktheater. Aus Selene Yaegers „Heilkraft unserer Lebensmittel“ (2002) zitierte man die Methode japanischer Melonen-Bauern, die noch kleine Früchte in viereckige Kästen legen, damit sie in diese Form hineinwachsen und schließlich als rechtwinklige Produkte besser geerntet, gestapelt und transportiert werden können. Dem agrarischen Korsett gleicht der ästhetische Benimmkasten der konventionellen Guckkastenbühne mit vierter Wand und klar gerichteter Aufmerksamkeit. INTERSTELLAR 2 2 7 aber sucht nach alternativen Produktions-, Präsentations- und Wahrnehmungsweisen jenseits dieses Dispositivs. Diese Performances wollen gerade nicht quadratisch, praktisch, gut sein, sondern anders, unpassend, sperrig, beweglich, um neue Formen und Räume des Wahrnehmens, Fühlens, Denkens zu öffnen.

„Amusing Ourselves to Death“

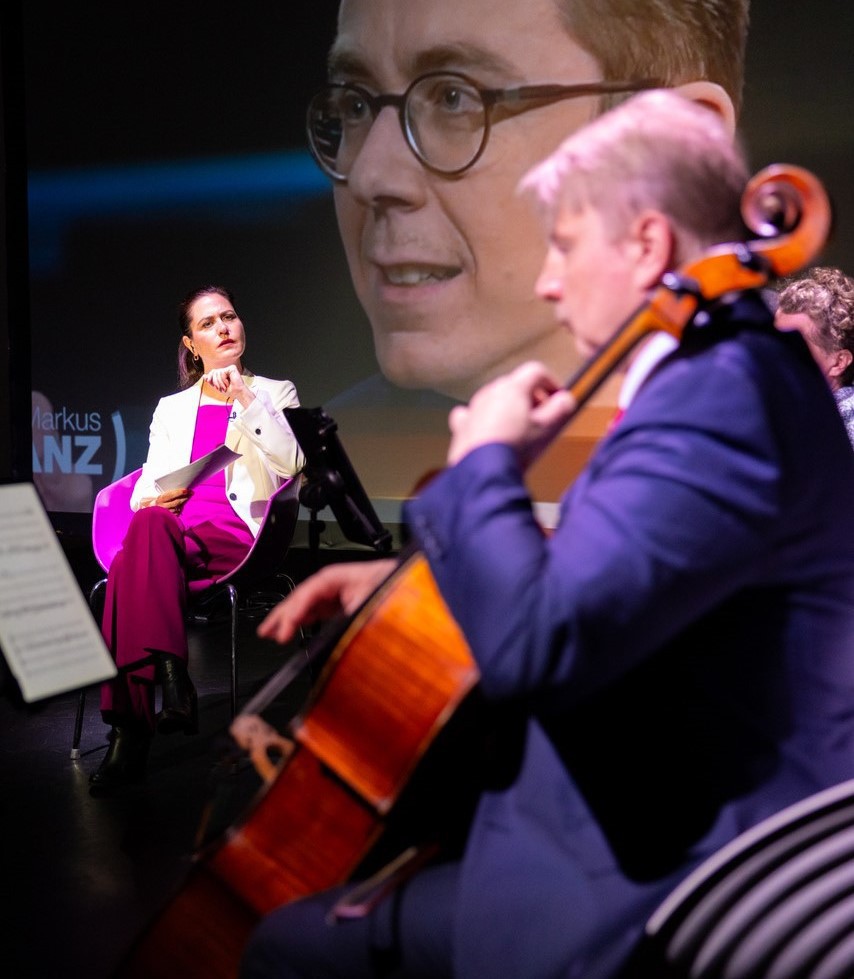

Musiktheater adaptierte immer schon andere Medien und Formate, sei es Roman, Zirkus, Revue, Film, Soap Opera oder Show. Die verschiedenen Darstellungsweisen werden als Ausdrucksformen angeeignet oder selbst zum Gegenstand der Darstellung gemacht. Letzteres tut „Amusing Ourselves to Death“ von Valerij Lisac. Dem Komponisten Videodesigner, Filmer, Performer und Regisseur ist mit Lena Thelen für Bühnenbild und Kostüme eine ebenso analytisch treffsichere wie unterhaltsam komische Satire über den allgegenwärtigen Polittalk im Fernsehen gelungen. Vor Beginn der Uraufführung in der Alten Feuerwache Köln kreist die Endlos-Videoschleife eines an Boden und Himmel doppelt gespiegelten Urwalds, der folglich abwechselnd versinkt und wieder auftaucht und damit des Leerlauf des folgenden Polit- und Medientheaters vorwegnimmt. Den Schauplatz betreten nacheinander vier gewöhnlich gekleidete Menschen, jedoch mit Affenmasken auf dem Kopf wie eben aus dem Dschungel entsprungen. Die Primaten markieren ihre Reviere und Sitzplätze. Schließlich erscheint unter großem Trara Lara Pietjou als Showmasterin der Sendung „Polit-Talk“ und entpuppen sich die Hominiden als Asasello Quartett beziehungsweise Gäste der Show.

Im Sitzkreis signalisiert man pantomimisch Entschlossenheit, Interesse, Ablehnung, Zustimmung und gibt man sich demonstrativ kämpferisch, skeptisch, neugierig, gelangweilt. Das Video zeigt dazu Politprominenz aller Couleur in Talkrunden bei Lanz, Maischberger, Will und Konsorten: Philipp Amthor, Alice Weidel, Robert Habeck, Sahra Wagenknecht, Katharina Dröge e tutti quanti. Die Musiker:innen tragen unterdessen ihren eigenen Disput aus, indem sie Muster politischer Rhetorik in musikalische Gesten übersetzen und damit sie Goethes Vergleich des Streichquartetts mit einem „Gespräch unter vier vernünftigen Leuten“ parodieren. Der Cellist beginnt mit aggressiv auffahrendem Tritonus, die Bratschistin greift das Motiv abwägend auf, der zweite Geiger setzt einen markanten Rhythmus dagegen, während der Primarius auf zarten Flageoletts beharrt. Wie der stumme Polittalk verselbständigen sich die Spielgesten zu tonlosen Stereotypen, die Gefühl, Leidenschaft, Ernsthaftigkeit und Virtuosität suggerieren. Ebenso werden Körpersprache und Mimik der Politiker:innen durch KI-Programme zur Gesichts- und Bewegungsanalyse mit Linien und Winkeln vermessen und nach Graden von Empathie, Emotion und Glaubwürdigkeit quantifiziert.

Valerij Lisac nimmt nicht politische Inhalte unter die Lupe, sondern fokussiert die mediale Formatierung des Diskurses. Er zeigt, wie Dialoge zwischen politischen Wettbewerber:innen als bloße Show inszeniert, ritualisiert, choreografiert und dramatisiert und dadurch als Grundvoraussetzung der deliberativen Demokratie ausgehöhlt werden. Ein schnelles Stakkato kurzer Videoschnipsel reiht in alphabetischer Folge Worthülsen „abschieben“, „abschaffen“, „abschotten“, „AfD“, „Afghanistan“, gefolgt von einer schroffen Fuge, bei der sich analog zum Polittalk alle Stimmen mit denselben dissonanten Vokabeln ankeifen, ohne aufeinander einzugehen. Die übertönte Moderatorin schreit endlich entnervt auf und verkündigt, sich nicht länger von anderen zudröhnen lassen zu wollen. Parallel zur Stilkopie eines barocken Lamentos sieht und hört man aus Christian Lindners Presseerklärung nach dem Bruch der „Ampel-Koalition“ das Satzfragment „Ich habe gelitten“, „ich habe gelitten“, „gelitten…“ passgenau durch Wiederholen, Stottern, Dehnen und Slowmotion zu einer Klagesequenz montiert, die den entlassenen Finanzminister parodistisch zum leidenden Christus überhöht.

Während die Moderatorin abseits resigniert auf dem Smartphone daddelt, eskaliert der Streit von Trump, Putin, Weidel, Selenskyj, Merz und anderen im Quartett zu Beethovens „Großer Fuge“ als dem Inbegriff von kompromissloser Härte und Dissens. Immer häufiger biegen die vier Stimmen im polyphonen Gewirr jedoch falsch ab, bis sie bei Britney Spears „toxic“ landen. In die Pop-Beats verquirlt werden die Nationalhymnen von Russland, USA und Deutschland. Was als Affentheater begann endet wieder als solches. Unter den Tiermasken lässt die wilde Meute die Sau raus, feiert, tanzt und klatscht sich mit Peitschen immer aggressiver ab, bis alle erschlagen zusammenbrechen. Dass die hitzigen Streitfugen und Fernsehdebatten nichts zur politischen Meinungsbildung beitragen, entlarvt am Ende lakonisch das Video einer Wahrsagerin, die einer Anruferin verkündet, sie solle diese oder jene Partei nicht wählen. Dann erwachen die Showgäste beziehungsweise Musiker:innen aus kurzer Ohnmacht, ziehen sich die Tiermasken ab, werden wieder Mensch, vielleicht auch vernünftig, und blicken fragend ins Publikum: Wie konnte es so weit kommen?

Eine „Community Oper“

In Koproduktion mit dem COMEDIA Theater und der Rheinischen Musikschule Köln präsentierte die Oper Köln die Uraufführung von „Superheldennormalos“ samt sieben Folgeaufführungen. Diese sogenannte „Community Oper“ verdankte sich 130 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen neun und neunzehn Jahren von fünf Kölner Gesamtschulen und einem Jugendzentrum. Unter professioneller Anleitung entwickelten 46 junge Menschen das Thema und schrieben das Libretto, 17 komponierten die Musik, 17 gestalteten das Bühnenbild, 21 entwarfen die Kostüme, und ein dreißigstimmiger Projektchor wirkte auf der Bühne mit. So viel geballte Kreativität und Fantasie versprach etwas Vielstimmiges, Wildes, Quirliges. Der seit Sommer 2023 arbeitende Berg an Mitwirkenden aber gebar eine Maus.

Man einigte sich auf ein Sujet mit Ängsten, Zwängen, Wünschen und Träumen von vier Heranwachsenden, die bei der Identitätssuche in Lebenskrisen stecken, um endlich zu sich und ihren Vorlieben zu finden. Tamina (Sopranistin Alina König Rannenberg) muss sich nach der Schule um ihre vielen kleinen Geschwister kümmern und wird von allen Seiten wegen Windeln, Popo-Wischen, Ballettschuhe-Suchen und ekligem Blattspinat behelligt, bis sie im Schreiben ihren ersehnten Freiraum findet. Max (Tenor Armando Elizondo) versagt beim Fußball und wäre lieber Modedesigner, weshalb ihn ein Spottchor als schwul beschimpft und mit fiesen Dissonanzen verhöhnt, bis er schließlich zu sich und seinem Wunsch steht. Sammy (Altistin Johanna Thomsen) ist depressiv, schwänzt die Schule und sehnt sich zurück in die Kindheit mit Kakao, Spielen, Freunden und Lego Ninjago, um am Ende wieder zuversichtlicher aufs Leben zu blicken. Und Sonderling Wisi (Sopranistin Maike Raschke) sorgt sich um all ihre Freunde, bis sie im „Superheld:innen-Workshop für Einsteiger“ von niemand geringerem als Batman erfährt, dass sie die Gefühle anderer Menschen sehen und ihnen helfen kann, sich und ihre Wünsche zu erkennen. Das Happy End liefert dann als klassisches Chor- und Ensemble-Finale mit dem vielfach wiederholten Refrain die Moral von der Gʼschicht: „Pass auf dich auf. Gib auf dich Acht. Du hast die Macht, die Welt zu retten.“

Die Bezeichnung „Community Oper“ suggeriert Offenheit und Aktualität, eine Vielfalt an Sprachen und Ausdrucksweisen, jugendliche Experimentierlust und Unerfahrenheit. Herausgekommen ist jedoch eine Kinderoper mit klarer pädagogischer Botschaft, linearer Narration, konventioneller Nummernfolge, bewährten Betriebsabläufen. Handlung, Szene und Musik hatten wenig mit der Lebenswelt, den Vorlieben und Hörerfahrungen heutiger Jugendlicher zu tun. Mobbing und Depression wurden nur dezent angedeutet, als wären die Mitwirkenden in Watte gepackt und wüssten nichts von Sexismus, Ritzen, Magersucht, Borderline und darüber, was in sozialen Hetzwerken los ist. Dem gedissten Max erscheinen Karl Lagerfeld und Coco Chanel. Doch welche Jugendliche kennen diese heute noch? Unter Anleitung von Henrik Albrecht und Thomas Taxus Beck entstand im Kompositionskurs ein Potpourri historischer Stilklischees und Satztechniken: barocker Generalbass, stupide Alberti-Bässe, mozartische Arien, Ensembles und Parlandi. Manche Nummern klangen nach Foxtrott, Tango, langsamem Walzer, Lamento, auftrumpfender Filmmusik, angejazzter Bigband, heroischen Fanfaren, traurigem Moll und freudig-erregt pumpendem Drumset. Warum klingt junge Oper des 21. Jahrhundert wie aus dem 18. oder frühen 20. Jahrhundert? Wieso gerät eine kollektiv erdachte Partitur so bieder und bräsig?

Neben der „Community“ war ein Profiteam namentlich verantwortlich: für Inszenierung Manuel Moser, für Bühne und Kostüme Margareta Bartelmeß, für Dramaturgie Svenja Gottsmann, sowie ein vierzehnköpfiges Ensemble von Mitgliedern des Gürzenich Orchesters unter Leitung von Rainer Mühlbach. Zwischen den Solopartien durfte der Kinderchor ab und zu skandieren und singen, pantomimisch mit wackelnden Händen flackernde Flammen simulieren, hier und da Kulissen schieben und ansonsten dekorativ die Hauptfiguren umgeben und bewundern. Die vielen jungen Beteiligten haben bei der Entwicklung, Einstudierung und Aufführung der 75 Minuten dauernden Produktion zweifellos viel erlebt. Und die Begeisterung der Eltern und Großeltern im Publikum tat ihnen sicherlich gut. Auch das ist ein Wert. Doch was erwächst daraus? Werden die Schüler:innen demnächst andere Opernvorstellungen besuchen? Oder reicht ihnen der Erstkontakt mit dem Benimmkasten?

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!