Schlangentänze und Mozart-Hasser

BerichtZum 25. Jubiläum bleibt das Transart Festival sich treu

Südtirol ist ein touristischer Hotspot mit ganzjähriger Hochsaison. Im frühen Herbst kommen insbesondere die rüstigen Wandergruppen in Scharen, die Sonne steht schon tief über der grandiosen Landschaft mit ihren dramatischen Gipfeln und eiskalten Gebirgsbächen, den trutzigen Burgen aus alter Zeit, barocken Kirchen und pittoresken Stadtkernen. Besonders beliebt ist Bozen (ital.: Bolzano), das Tor zu den Dolomiten. In der größten Stadt von Südtirol wird vor allem Italienisch gesprochen. Inmitten der steil aufragenden Berge liegt der pittoreske Stadtkern mit seinen uralten Laubengängen, Bozen hat aber auch raue Seiten mit Gewerbegebieten und Industriebrachen. In einem dieser ehemaligen Industriekomplexe, dem NOI Techpark, wurde am 11. September das 25. Transart Festival eröffnet.

Zum Auftakt gibt es einen für das Festival typischen Mix: Zu sehen und zu hören sind etwa die erratische Performance „Senza Titolo“ von Romeo Castellucci, bei der Performer:innen wiederholt mit den Spitzen ihrer langen, wassernassen Haare auf ein goldenes Messingrohr schlagen. Oder „Innervision“, eine monumentale lebende Skulptur mit sechzig Tänzer:innen und dem kanadischen Soundkünstler Martin Messier. Den Abend beschließt ein Open-Air-Auftritt des US-amerikanischen experimentellen Pop-Duos CocoRosie, das wiederholt mit dem kürzlich verstorbenen Star-Regisseur Robert Wilson zusammengearbeitet hat. Das Duo tritt auch am zweiten Tag des Festivals auf, diesmal am zentralen Spielort: „Ex-Masten“ nennt sich der schmucklose Kasten im Süden Bozens, einst eine Farbfabrik, heute ein nüchterner Veranstaltungssaal.

Das Festival Transart hat traditionell keine Berührungsängste zum Pop, zieht aber auch hartgesottene Avantgarde-Fans an. Diese konnten ein paar Tage später der italienischen Erstaufführung der Meta-Oper „Amopera“ beiwohnen, die aus der Zusammenarbeit der belgischen Needcompany unter ihrem Leiter Jan Lauwers mit dem Klangforum Wien vor drei Jahren in Erl entstand und seither ständig weiterentwickelt wird. „Amopera“ versteht sich als dystopische Ballade und hat sich nichts Geringeres vorgenommen, als das Wesen der Liebe (in der Oper) zu ergründen, wofür Werke der westlichen Operngeschichte der letzten 110 Jahre dekonstruiert, überschrieben und neu montiert werden. Den suggestiven Namen des Projekts „erfand“ Jan Lauwers selbst, er ist eine Mischung aus „I am Opera“, also „ich bin Oper“, und „amo Opera“, „ich liebe Oper.“ Das Solist:innen-Ensemble Klangforum Wien ist in das szenische Geschehen von „Amopera“ unmittelbar eingebunden. Bereits in der Vergangenheit hat das Ensemble Erfahrungen mit szenischer Arbeit gesammelt, unter anderem mit Christoph Marthalers „Kreation“ „Sauser aus Italien. Eine Urheberei“ mit Musik von Giacinto Scelsi. „Amopera“ aber fordert weit mehr, die Musiker:innen müssen anspruchsvolle Performances liefern: Sie rennen über die Bühne, tanzen und ordnen sich immer wieder zu plötzlich verharrenden Tableaus, regelmäßig besteigen Einzelne für Solo-Performances ein kleines Podest. Der Bogen der Werke, die für „Amopera“ ausgeweidet und neu montiert wurden, reicht von Splittern aus Alban Bergs „Lulu“ bis zu Bernhard Langs Sopran-Bravournummer „Ach, ich fühl’s“ aus dem Musiktheater „I hate Mozart“ mit der fabelhaften Sarah Maria Sun. Das klingt, als hätte die Platte einen Sprung, denn Lang hat jede Phrase von Mozarts ikonischer Arie in winzige Einzelteile zerlegt, die etliche Male insistierend rhythmisiert wiederholt werden, bevor sie endlich zu Ende gesungen und als Zitat erkannt wird. Ein Sakrileg? Tatsächlich scheint den Macher:innen von „Amopera“ nichts heilig. So blitzen gelegentlich Erinnerungen an Rossini-Koloraturen auf, erinnern lauernde Bläser-Triller an Richard Strauss’ „Salome“ oder bricht Bariton Holger Falk in Verdis Rigoletto-Arie „Cortigiani, vil razza dannata“ ekstatisch aus.

Der heutige künstlerische Leiter des Klangforum Wien Peter Paul Kainrath gründete vor 25 Jahren das Festival Transart: „Wir befinden uns hier im südlichen Teil Tirols, und es gab 2001 bereits das sehr erfolgreiche Festival Klangspuren Schwaz, gegründet von Thomas Larcher. Wir haben dann in Bozen überlegt: Kann so etwas auch jenseits des Brenners funktionieren? In Bozen gibt es allerdings eine sehr spezielle Konstellation, die sich vor allem um die zeitgenössische bildende Kunst formiert. Es gibt ein sehr offenes Publikum, das die neuesten Tendenzen der zeitgenössischen Kunst immer interessiert verfolgt. Wir hatten auch schon die Wanderbiennale „Manifesta“ in Bozen. Und da haben wir verstanden: Wir brauchen hier ein interdisziplinäres Festival, das zwar die zeitgenössische Musik zunächst ins Zentrum stellt, aber wir brauchen auch viele Sparten, um in der Summe ein Publikum anzusprechen, das aus der Literatur, aus dem Tanz, aus der Musik, aus allen möglichen Gattungen des Zeitgenössischen kommt und so eine kritische Masse bildet.“

So kommt auch heuer die bildende Kunst ausführlich zu Wort. In „24HOURS“ etwa verwandeln sich die Museumsräume im Museion Bozen in eine immersive Bühne, bei der zu jeder Tages-und Nachtzeit ein Kontinuum von Musik, Performances, Installationen und Dialogen geboten wird. Zu den Ausführenden zählen Marino Formenti, Geumhyung Jeong, die Kollektive Amigdala und Xing sowie der isländische Kult-Künstler und Musiker Ragnar Kjartansson.

Überschneidungen von Musik und bildender Kunst gehören zur DNA des Festivals, exemplarisch für diesen Brückenschlag ist der dreiteilige Konzertabend, der mit einer Video-Schalte mit der berühmten Performance-Künstlerin Marina Abramovic beginnt, „A Talk from Remote“. In einem Video erinnert sie sich daran, wie sie vor dreiundzwanzig Jahren beim Transart Festival mit ihrer Performance „The Composer“ zu Gast war und sich darin mit einer Komposition des Zeitgenossen Jorge López auseinandersetzte. Abramovic stand damals vor einem stummen Orchester. Statt eines Dirigierstabs hielt sie eine lebendige Schlange in die Höhe. Seit 2002 ist diese Performance nie wieder aufgeführt worden, Marina Abramovic war seither auch nicht mehr zu Gast in Bozen. Zu seinem 25. Geburtstag schaut das Festival nun zurück und erinnert an die legendäre Performance.

Wie vor dreiundzwanzig Jahren erklingt im Konzert eine Komposition von Jorge López mit dem Klangforum Wien unter der Leitung von Tim Anderson. Eine überwiegend in tieferen Klangregionen rumorende Komposition für dreizehn Instrumentalist:innen, die archaische Klangwelten evoziert. „Ich habe mich nie mit dem Begriff ,Neue Musik‘ identifiziert. Eher trieb mich von Anfang an, dass es darum geht, das Uralte präsent zu machen. Ich suche nicht das Neue, sondern ich suche eher das Verdrängte“, so hat López seinen Grundimpuls einmal in einem Interview beschrieben.

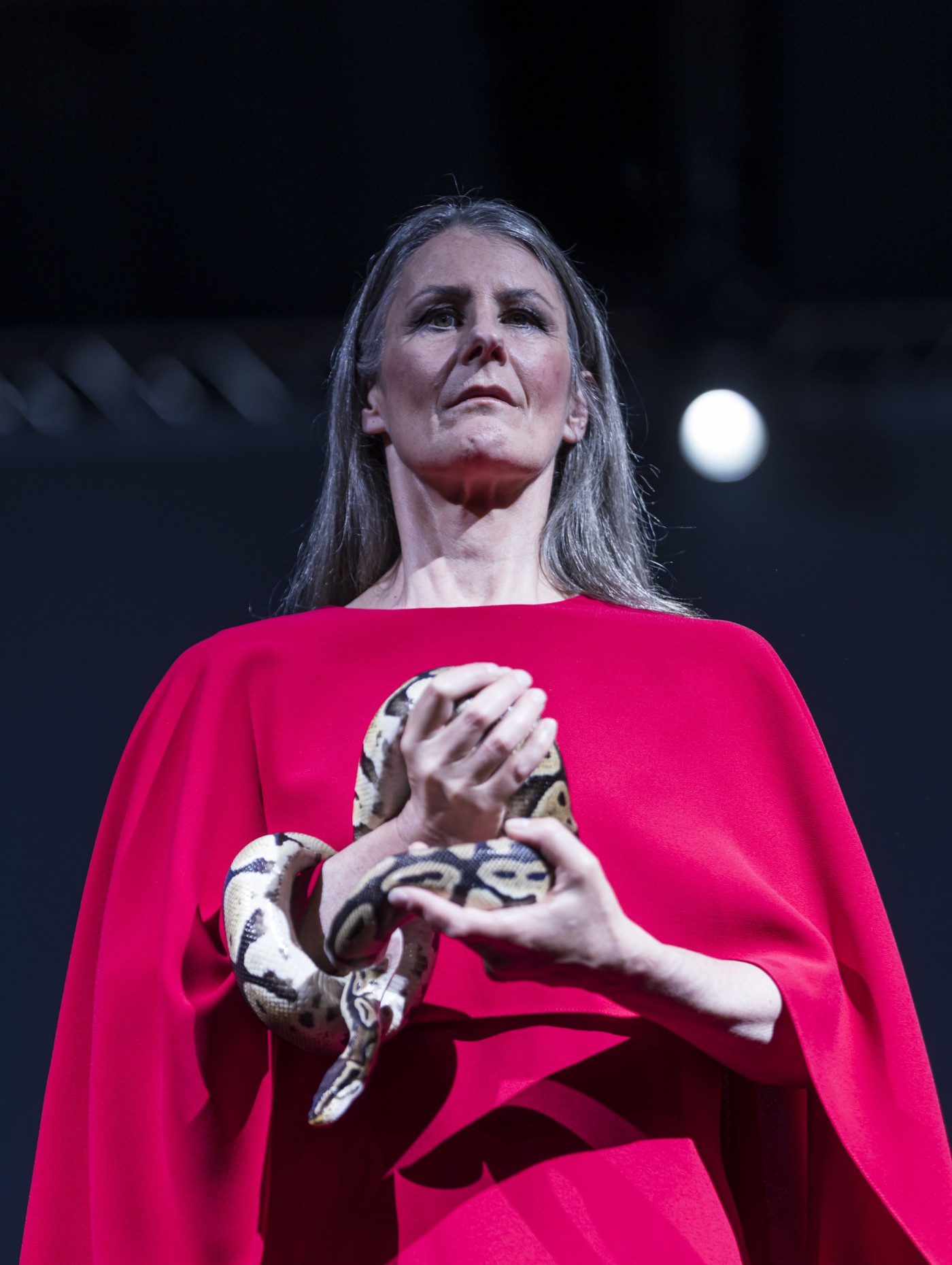

Nach der Pause kommt der Clou des Abends: Ein Reenactment der früheren Abramovic-Performance mit der irischen Künstlerin Kira O‘Reilly und dem Klangforum Wien als „Frozen Orchestra“. Dazu ist auf zwei Leinwänden an den Seiten der Mund des Komponisten von „Blue Cliffs“ zu sehen. Mit struppigem Seehundbart erklärt er seine Komposition, brummt und singt, klopft den Takt, hämmert, fistelt. Kira O‘Reilly steht in rotem Kleid bewegungslos auf einem Podest, derweil die Pythonschlange sich anmutig windet. López erklärt geduldig und erstaunlich detailreich, selten lässt ein Komponist so tief in seinen Werkzeugkasten schauen.

Außer der Stimme des Komponisten hört man nichts, denn aus dem Klangforum Wien ist nun das „Frozen Orchestra“ geworden, ein stummes, in eingefrorener Haltung verharrendes Ensemble. Es geht aber darum, ein spielendes Orchester und dessen Energie auszustrahlen. Kira O’Reilly hat dafür intensiv mit dem Ensemble geprobt: „Diese Sensibilität dafür, wie man seinen Atem einsetzt, wie man Raum in dieser Stille, in dieser Dauer findet, fand ich wirklich entscheidend. Die Mitglieder von Klangforum Wien bringen ihr Fachwissen und ihre eigenen Kenntnisse mit ein. Die Geiger wissen, dass sie den Druck des Kopfes nicht seitlich aufrechterhalten können, aber sie können eine Geste finden, die diese Aktivität vermittelt.“

Musik ist bei dieser Perfomance zugleich abwesend und allgegenwärtig. Denn es geht um das Phänomen der gestalteten Zeit, auf die Spitze getrieben durch den delikaten Zeitlupentanz, der zwischen Kira O’Reilly und der Schlange entsteht.

Fazit

Das Publikum geht ohne Murren mit. Peter Paul Kainrath schätzt diese Offenheit: „In der Praxis der Festivalarbeit ist es hier in Südtirol besonders schön festzustellen, dass die zeitgenössische Kultur, die zunächst so wenig begreifbar erscheint, eine Art Projektionsfläche geworden ist. Und nach wie vor ist es ein Festival für die gesamte Gesellschaft. Es wird von allen Generationen besucht, von allen Sprachgruppen und Einkommensklassen. Das haben wir so in keinem anderen Kulturprojekt.“

Viele Festivals behaupten von sich (und vor allem häufig für die Ohren der Geldgeber:innen), sie würden ein breites Publikum ansprechen und barrierefrei arbeiten, lösen das Versprechen in Wahrheit aber kaum ein. Mit dem Festival Transart ist es in 25 Jahren tatsächlich gelungen, ein gemischtes, vergleichsweise junges Publikum zu mobilisieren. Die ungewöhnliche, lässig präsentierte Mischung, die Impulse der bildenden Kunst und der Popkultur mit großer Selbstverständlichkeit aufnimmt, macht dieses Festival aus. Und genau das spiegelt sich im Publikum wider.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!