Selbstlaut

Selbstlaut👀🎶👥

🎫📱🎫

Ich sitze in einem prunkvollen Konzertsaal. Vor mir ein Sinfonieorchester. Ich befinde mich am Ende einer Sinfonie, nur das Finale steht noch aus. Der Klangkörper dehnt sich aus und füllt den Raum. Ich bin fasziniert – vom Klang, von der Fülle. Während des gesamten Stücks zieht mich aber etwas anderes in den Bann: die Bewegung der Bögen. Die präzise Koordination der Streicher:innen fesselt mich immer wieder. Unzählige Kombinationen entstehen durch die unterschiedlichen Bogenstriche der Register, bis am Ende alle einen koordinierten Rhythmus spielen: Abstrich um Abstrich, eine kollektive Choreografie. CUT. Wenig später in der Straßenbahn, mein Daumen scrollt über den Bildschirm: Reels, Videos unterlegt mit Musik. Unendliche neue Kombinationen von Ton und Bewegung. Bei Instagram ist es gewiss auch der Algorithmus, welcher mich auf der App verweilen lässt. Aber trotzdem fasziniert mich dieses einfache Prinzip – die Synchronisierung von Bild und Ton. 🖼️🎧

Was macht diese Kopplung so wirkungsvoll? Welche Bedeutung hat sie in der heutigen Zeit? Wir Menschen sind in erster Linie visuelle Wesen. Unser Hören ist selten rein auditiv, sondern oft auch vom Sehen beeinflusst.

Beide Situationen, das Orchester im Konzertsaal und die Reels auf dem Bildschirm, haben etwas gemeinsam: das Zusammenspiel von Sehen und Hören. Es sind Formen der Synchronisation, in sehr unterschiedlichen Kontexten.

In meinen jüngeren kompositorischen Arbeiten interessiert mich, wie das Verhältnis von Sichtbarkeit und Klang in musikalischen Kontexten neu verhandelt werden kann. Dies können Arbeiten sein, die sowohl auf neue Technologien zurückgreifen als auch an analoge Formen anknüpfen.

🔎🕵🏼♀️🔍

Mittels Visualisierung können soziale Dimensionen in der Musik dargestellt werden. Damit gemeint sind Prozesse, in denen Beziehungen, Interaktionen oder Strukturen, die durch musikalische Praxis entstehen, sichtbar gemacht werden, sei es durch digitale Visualisierungen, performative Elemente oder Verstärkung einer bereits vorhandenen visuellen Geste. Ziel ist es, zusätzlich zum Auditiven soziale Dynamiken (z.B. Gemeinschaftsbildung, räumliche Anordnungen, Machtverhältnisse oder symbolische Bedeutungen) durch visuelle Mittel erfahrbar zu machen. Die Visualisierung ist in diesen Fällen selbstreferenziell, da sie sich auf die Kunstgattung "Musik" selbst bezieht. Diese Selbstreferenzialität ist in all den später folgenden Beispielen zu erkennen.

👉 Kurz gesagt: Es geht darum, wie die sozialen Aspekte, die in der Musik enthalten sind, sichtbar gemacht werden können.

Musik ist eine Aktivität und darüber hinaus auch eine Interaktivität, da sie auf der Kommunikation zwischen Musiker:innen und Publikum basiert. Die Musiker:innen erzeugen Klänge, das Publikum hört sie, setzt sich mit ihnen auseinander und ordnet sie bestehenden Erfahrungen und gesammeltem Wissen zu. Die Zuhörenden sind sowohl das Publikum als auch der:die Musiker:in selbst oder, wie es Wynton Marsalis in diesem Meme beschreibt: "Music is always for the listener. But the first listener is the player."

Zwar mögen die Musiker:innen für sich allein üben und spielen, doch schlussendlich ist auch diese Art des Musizierens – zwischen "ich" spiele und höre "mir" gleichzeitig zu –eine Interaktion mit sich selbst und, wie es auch dem Meme zu entnehmen ist, eine individualisierte Ableitung des kollektiven Musizierens. Musizieren erfordert immer soziale Interaktionen und ist nicht von der Interaktion zwischen Publikum und Musiker:innen zu trennen. Musik ist also ein soziales Gebilde, bestehend aus vielen unterschiedlichen sozialen Räumen.1

Diese sozialen Räume umfassen Themen wie: Individualität, wechselseitige Beziehungen zwischen den Musiker:innen, regionale Traditionen, historische Bezüge der Musik, Bildungs- und Vermittlungsarbeit, Konzertorganisation, der Kontext des Konzertortes, die Kulturförderung, das Verhältnis zwischen Performenden und Publikum etc. Tatsächlich könnte sich daraus eine fast endlose Kette unterschiedlicher Kontexte und Situationen ergeben.

🕸️🕸️🕸️

Wie können nun diese Beziehungen, Netzwerke und Gebilde deutlicher thematisiert werden? Beispielsweise ist es möglich solche Interaktionen mithilfe von zusätzlichen Medien wie Video, Objekten oder performativen Elementen zu visualisieren. Bei einem Stück mit Video ist eine Verbindung zwischen dem Auditiven und dem Visuellen inhärent. Es können aber auch subtilere Darstellungsmethoden sein, wie im Beispiel mit den vielen Abstrichen der Streichinstrumente im Orchester, in welchen die Visualität klar eine Folge des Gehörten und Gespielten ist.

Musik hat immer gewisse performative Merkmale, da es die Beziehung zwischen Performenden und Zuschauenden gibt. Doch ab welchem Punkt kann ein Element als visuelle Ebene eines Stückes bezeichnet werden? Mit dieser Fragestellung setze ich mich insbesondere in kürzlich entstandenen Werken auseinander.

☎️☎️☎️ «KULTURANSCHLAG» AUF DAS ZÜRCHER OPERNHAUS ☎️☎️☎️

– Wie es das SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) im Teletext der Nachrichtensendung "10 vor 10" betitelte.

"Opera Calling" (2007) von der !Mediengruppe Bitnik war eine künstlerische Intervention in das kulturelle System der Zürcher Oper. Das Künstler:innen-Duo bestehend aus Domagoj Smoljo und Carmen Weisskopf installierte Abhörgeräte im Zuschauerraum des Opernhauses Zürich und übertrug die Aufführungen live über ein automatisiertes Telefonsystem an zufällig ausgewählte Festnetznummern der Stadt. Auf diese Weise konnten mehr als 4.000 Haushalte plötzlich von zu Hause aus an Opernaufführungen teilhaben, ohne ein Ticket zu besitzen und das Opernhaus zu betreten. Parallel dazu entstand im Cabaret Voltaire eine Installation aus zahlreichen Telefonhörern, über welche die Besucher:innen die übertragenen Anrufe ebenfalls miterleben konnten. 📞

"Opera Calling" setzte sich mit dem kulturellen System des Opernhauses Zürich auseinander und kritisierte die exklusive Logik der Hochkultur, indem es die Musik aus dem geschlossenen Raum der Oper in private Wohnzimmer brachte. Zugleich stellte es Fragen nach Zugang, Verteilung und Kontrolle von Kultur und öffnete einen neuen, medial vermittelten Hörraum. Indem die Übertragung nicht über Rundfunk, sondern individuell per Telefon erfolgte, wurde das Verhältnis von öffentlicher Aufführung und privatem Erleben neu verhandelt. "Opera Calling" verdeutlichte damit die Macht der Medien, kulturelle Räume umzugestalten, und thematisierte kritisch, wer über den Zugang zu Kunst bestimmt. So sorgte die Aktion für schweizweite Schlagzeilen. 😱

Die Verbindung von"Opera Calling" zum sozialen Kontext der Oper kann klarer nicht sein: Durch das Hacking in den Opernsaal und dadurch, dass das musikalische Material danach ohne die Einwilligung der Institution selbst als "open source" für die Bevölkerung zur Verfügung gestellt wurde, wird die Kritik an dem Elitarismus dieses sozialen Raums und der damit verbundenen Exklusivität sehr klar ersichtlich. Ebenfalls stellt es die Frage des Urheberrechts in den Raum. 💸

Die konzeptuelle und auditive Auseinandersetzung mit dem sozialen Raum "Oper" ist in "Opera Calling" sehr stark, deren visuelle Darstellung ist jedoch eher sekundär: Damit dieses Projekt funktionierte, war es wichtig, dass die Abhörgeräte möglichst lange unentdeckt blieben, also praktisch unsichtbar waren, was auf gewisse Weise das gegensätzliche Thema dieses Essays ist.

In der parallel stattfindenden Installation im Cabaret Voltaire in Zürich kam der visuelle Teil des Projekts zur Geltung. Dort hingen hundert Telefonhörer von der Decke, welche direkt mit dem Computer, der die Menschen zuhause anrief, verbunden waren. Sobald jemand den Hörer abhob, wurden die Telefone in der Ausstellung ebenso wie das Telefon im Haus der Person mit dem Geschehen in der Oper verbunden.

👏🏼👏🏼👏🏼 APPLAUSE VON LADY GAGA 🎤🕺🏻🪩

"Applause" ist ein Lied der US-amerikanischen Sängerin Lady Gaga und erschien 2013 als erste Single ihres dritten Studioalbums "ARTPOP", nur kurz nachdem einige Ausschnitte davon im Internet geleakt worden waren. Die Inspiration für den Song stammt aus einer schwierigen Lebensphase während ihrer Tour "Born This Way Ball". Gaga litt unter starken Hüftschmerzen und musste schließlich die Tour abbrechen. 😢 In Interviews erklärte sie später, dass sie der Applaus und die Begeisterung ihrer Fans dazu gebracht hätten, trotz Schmerzen immer wieder auf die Bühne zu gehen: "I realized it was the applause of the fans that really kept me going. Because I would be ready to go onstage and just be crying hysterically not understanding even how I was feeling. I was feeling very dizzy, I had a lot of vertigo, I had pain but it's like fuck if I know what hurts the most because I'd been on tour for a year…" Im Zitat wird deutlich, welche Kraft die Beziehung zwischen Fans und Popstars haben kann, aber auch, welche immense Verantwortung Musiker:innen oft für diese Menschen empfinden: "…But I didn't want to let them down and I just couldn't cancel because the thought of leaving 50 000 kids in the arena just broke my heart. So I went out every night and I played and I played and I played until I couldn't walk one night."2

Musikvideos sind Visualisierungen von Songs und machen oft spezifische Narrative, ästhetische Stile und kulturelle Codes sichtbar. Damit schaffen sie symbolische Räume, in denen Identitäten, Werte und soziale Bezüge performativ inszeniert werden.

📹📹📹 ALLIE C. 🎻🎺

Allie C. ist Komponistin und Sounddesignerin und hat mit dem Content ihres Instagram-Accounts einen humoristischen Umgang mit Konzertmitschnitten von Live-Auftritten gefunden. Auf ihrem Account sind zahlreiche kurze Ausschnitte von klassischen Konzerten mit Sinfonieorchester zu finden, bei welchen sie mit viel Humor und Sorgfalt die mitgeschnittene Musik durch andere, mit der Bewegung der Musiker:innen koordinierte Sounds ersetzt. Allie C. spielt geschickt mit der Hörerwartung ihrer Follower:innen, da das Videomaterial den Klang eines Sinfonieorchesters suggeriert. Während Gustavo Dudamel und das Orchester Richard Strauss’ "Also sprach Zarathustra" aufführen, vertauscht sie die Orchester-Klänge mit cartoonartigen Geräuschen, sodass eine surreale Diskrepanz zwischen sichtbarer Geste und hörbarem Ergebnis entsteht.

"Also sprach Zarathustra" mit Gustavo Dudamel, neu interpretiert von Allie C.

Die kurzen Videos von Allie C. sind meines Erachtens in ihrer Aussage so prägnant, weil sie sich am Bildmaterial von Konzerten mit Sinfonieorchester bedient, welches – ähnlich wie das Beispiel mit dem Opernhaus Zürich – für ein enges Korsett und starre Strukturen bekannt ist, und diese mit Klängen aus einem ganz anderen sozialen und historischen Kontext untermalt. Dieses klangliche Neu-Besetzen der Bewegungen der Musiker:innen setzt bewusste künstlerische Entscheidungen voraus. So kann der Videoinhalt eine Verstärkung, eine Umdeutung oder eine Unterstützung der ursprünglichen Message erhalten.

Das Konzept von Allies Konzertmittschnitten klassischer Konzerte ist eng mit deren Performativität verbunden, und ohne diese Performativität funktioniert die Aussage der Videos nicht.

Allies Videos erinnern an "Shreds". "Shreds" sind satirische Musikvideos, bei denen der Originalton von Konzert- oder Musikaufnahmen durch absichtlich schlechte, selbstgemachte Geräusche ersetzt wird.

👉 Das Ergebnis: Es sieht aus, als würden berühmte Musiker:innen oder Bands unfähig spielen oder singen, obwohl sie eigentlich perfekt performen.

BLACK BOX MUSIC ⬛️🎁🎵

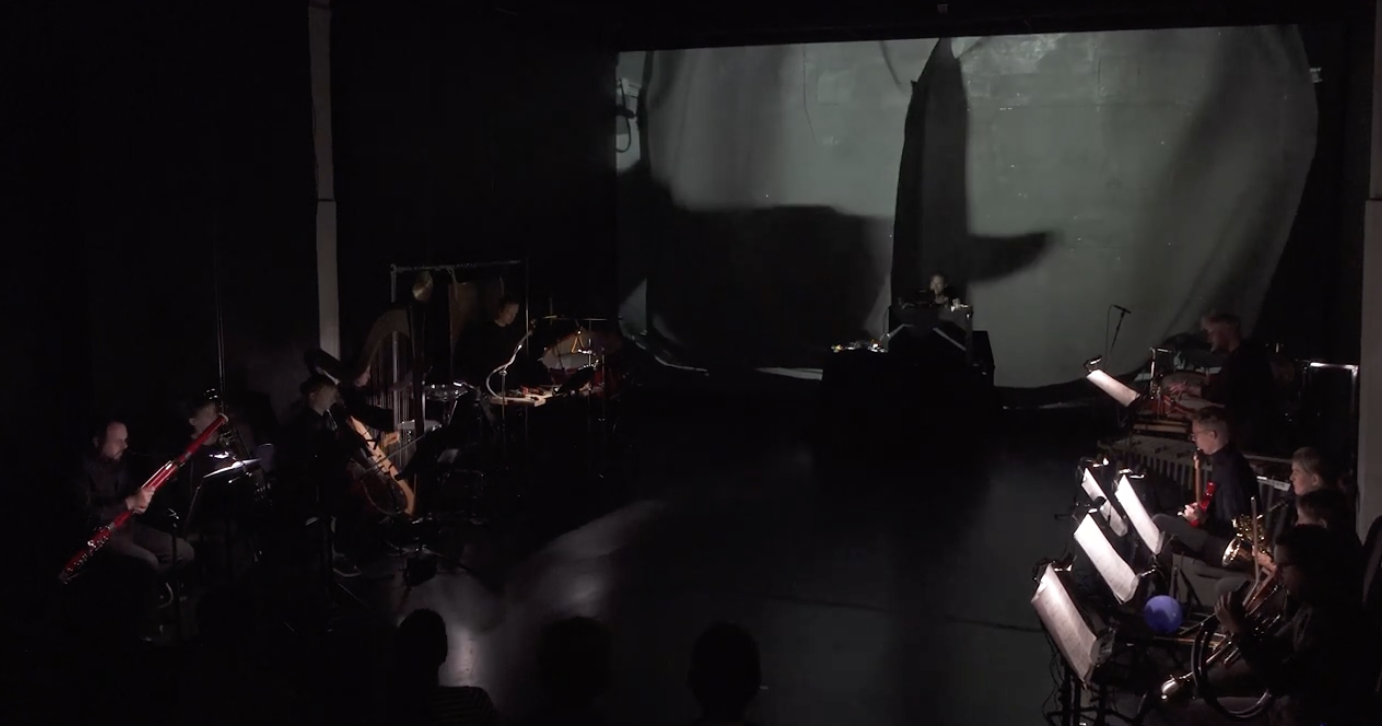

Ein weiteres Beispiel für die Visualisierung von Musik, das ich schätze, weil es so stark mit dem Kontext von klassischer Musik arbeitet, deren Gepflogenheiten umkehrt, neu interpretiert und übertreibt, ist "Black Box Music" (2012) von Simon Steen-Andersen für Perkussion solo, verstärkte "Mini-Black-Box", 15 Instrumente und Video. Eines der zentralen Themen von "Black Box Music" ist das klassische-solistische Dirigat – mit dem Unterschied, dass die Rollen von Dirigent:in und Solist:in von einer einzigen Person übernommen werden: Das Dirigat fungiert zugleich auch als virtuoser Solo-Part.3

Das Ensemble ist in drei Gruppen aufgeteilt und links, rechts und hinter dem Publikum platziert. Die namengebende "Mini-Black-Box" befindet sich dort, wo normalerweise der:die Dirigent:in steht. Der:die Protagonist:in steht auf der Bühne zum Publikum gewandt und legt die Hände in die "Mini-Black-Box". Die Bewegungen der Hände werden per Video live auf eine Leinwand hinter der Box projiziert. Somit kehrt Steen-Andersen mit der Anordnung von Ensemble und Dirigent:in die traditionelle Konzertaufstellung um.

Die Dekoration der kleinen Black Box auf der Bühne erinnert mit den darin platzierten Miniatur-Vorhängen, Requisiten und Licht an ein Puppenspiel. Das Hantieren mit diesen Requisiten wird insbesondere im ersten Teil der "Ouverture" musikalisch verarbeitet.

In "Black Box Music" werden die Gesten des traditionellen Dirigats, wie z. B. Schlagmuster und das Anzeigen des Einsetzens des Klangs, alltäglichen, nonverbalen Handzeichen wie dem Daumenhoch 👍, dem Victory-Zeichen✌️ etc. gegenübergestellt.

Im mittleren Abschnitt "Disambiguation" erscheinen mikrotonale Stimmgeräte mit unterschiedlichen Frequenzen. Das Ensemble imitiert den Klang der Stimmgabeln. Durch das Anschlagen mit der Stimmgabel am Boden der Box wird diese zum Schwingen gebracht und fungiert als Resonanzkörper.

Im dritten Teil, dem "Finale", wird durch das Klopfen auf den Boden und an die Seiten die Akustik der Black Box erkundet. Der:die Protagonist:in beginnt auch, eine Art Saiteninstrument aufzubauen, indem Gummibänder in der Black Box aufgespannt werden. Nach und nach wird die Kiste durch weitere Objekte wie Plastikbecher, Ballon, Ventilator, Girlanden etc. vollgestopft. Bei deren Überfüllung bricht die über das Stück etablierte Ordnung in sich zusammen: Der pompöse, fast autoritäre Dirigierakt implodiert. Damit zeigt Steen-Andersen, dass soziale Systeme, die auf Kontrolle und Macht basieren, in sich selbst instabil sind.

In "Black Box Music" werden mehrere traditionelle Rollen der klassischen Konzertkultur dekonstruiert. Durch die Zusammenführung der Aufgabenbereiche verschwimmen die klassischen Rollen von Leitenden und Ausführenden. Das Dirigat wird durch die Umdeutung seiner Funktion und Dirigat-fremde Handzeichen und Aktionen selbst theatralisiert und verfremdet. Das Video vergrößert jede Bewegung der Hände in der Box und zeigt Details wie kleinste Fingerbewegungen, welche ansonsten unsichtbar bleiben würden. Das Vergrößern dieses Elements, welches ansonsten in dirigierten Stücken nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, überführt es ins Bizarre.

Steen-Andersen gelingt es, die Illusion zu erwecken, dass das Ensemble auf Gesten reagiert, die zwischen Ernst, Spiel und Absurdität changieren. Wie in einem sozialen Mikrokosmos, in dem Regeln ständig neu verhandelt werden.

EMOJIS IN MEINEN EIGENEN PARTITUREN ❤️💃🏻🧚🏼✨ ⁉️⁉️⁉️

In meinen Partituren verwende ich Emojis als zeitgemäße Entsprechung und Erweiterung traditioneller musikalischer Begriffe wie "dolce", "con fuoco" oder "espressivo". Ein rotes Herz ❤️ kann dabei für Wärme, Nähe und Zärtlichkeit stehen. Den Charakter des Tanz-Emojis 💃🏻 interpretiere ich hingegen als verspielt, leicht und schwungvoll.

Damit werden Emojis zu semantischen "Filtern" für musikalische Affekte. Sie übersetzen die jahrhundertealten Spielanweisungen in eine visuell-emotionale Ebene. Emojis sind keine festen Zeichen, sondern werden in sozialen Räumen gelesen. Ihre Bedeutungen und deren Verständnis hängen stark von Kultur, Gender und insbesondere vom Alter ab.

Beispielsweise verwendet die Generation Z (Jahrgänge 1996 bis 2012) das Daumen-hoch-Emoji 👍 und das Tränen-lachende Gesicht 😂 immer seltener. Um Zustimmung auszudrücken wird 👍 vom händeschüttelnden Emoji 🤝 abgelöst und 😂 vom Totenkopf Emoji 💀, dessen Ursprung der umgangssprachliche Ausdruck "sich totlachen" ist.4

Auch in meinem Nutzungsverhalten von Emojis fällt mir auf, dass ich mit bestimmten Personen – z.B. meinen Eltern – manche Emojis anders verwende als im Austausch mit meinen Freund:innen. Diese Mehrdeutigkeit finde ich spannend und wichtig: als Anlass für Diskussionen darüber, wie wir Gefühle, Haltungen und Nuancen sprachlich wie musikalisch ausdrücken. Emojis eröffnen so eine vielschichtige, ambivalente Semantik, die sowohl an persönliche Alltagserfahrungen als auch an gesellschaftliche Aushandlungsprozesse gekoppelt ist.

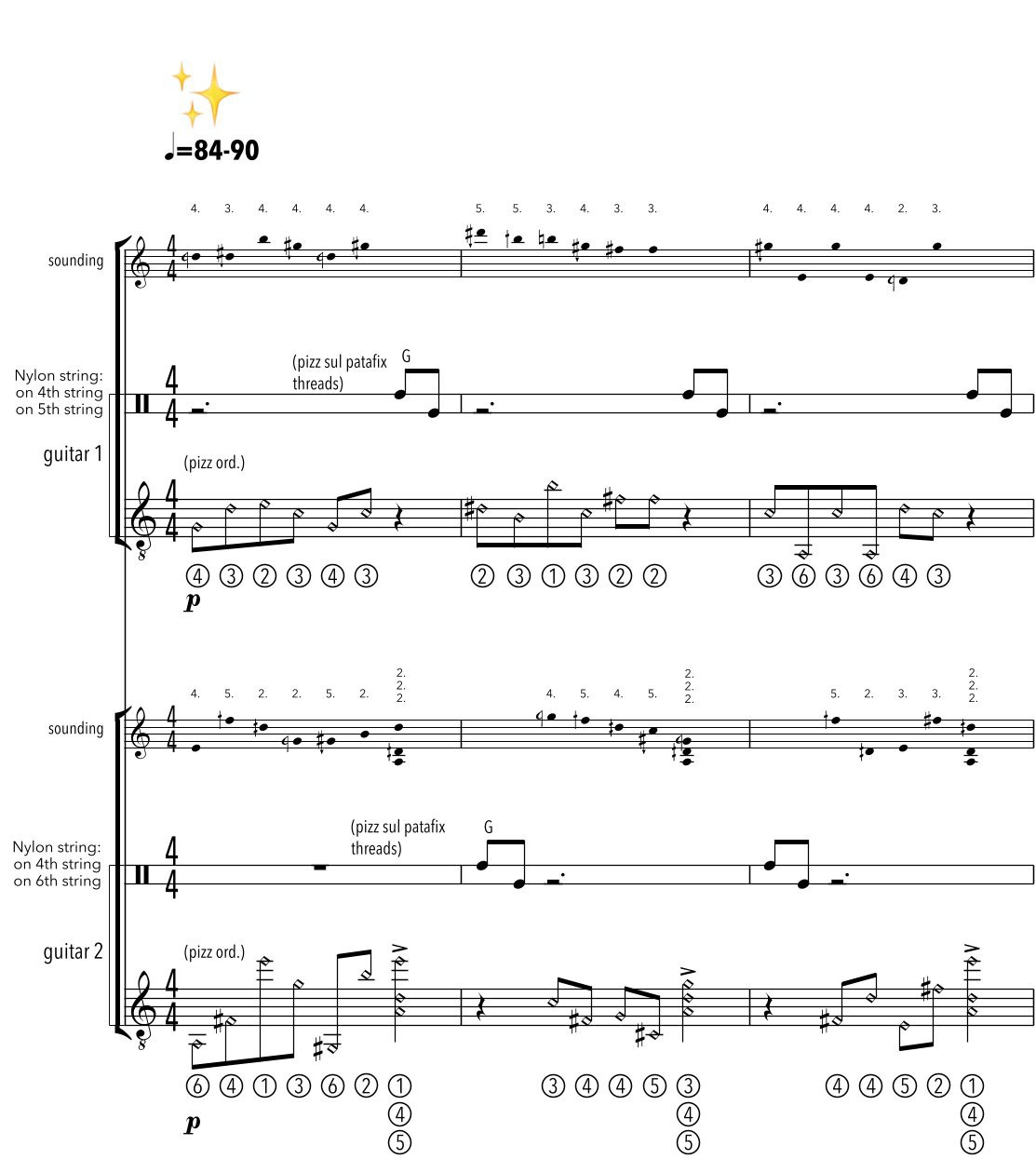

Am Anfang des Gitarren-Duos: "invisible strings shivering #2" verwende ich das Glitzer-Emoji ✨, welches für mich eine schillernde, funkelnde und hoffnungsvolle Färbung trägt.

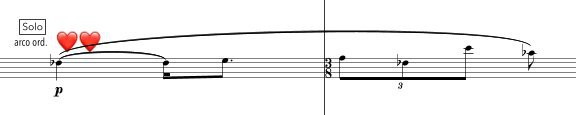

Am Ende von "horizon & heartbeats (till the last hiccup)" für Streichorchester und Perkussion hat die erste Viola ein kleines Solo, welches extrem warm, liebevoll und zugänglich klingen soll und durch all die anderen Stimmen durchschimmert.

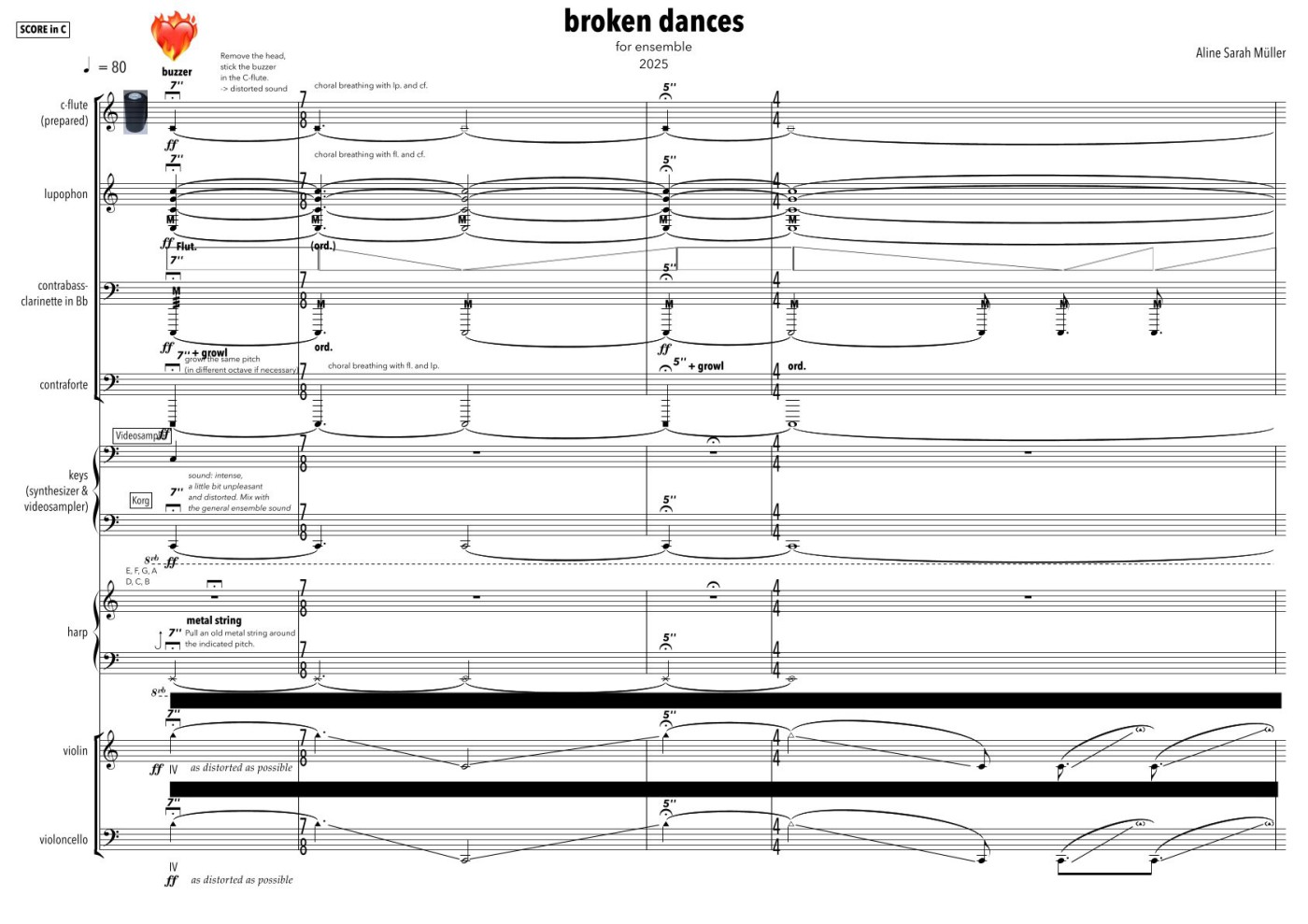

"broken dances" für Ensemble und Video beginnt leidenschaftlich, energiegeladen, fast schon ein wenig überwältigend. Die Spielenergie soll vom Herz mit Flamme❤️🔥 inspiriert sein.

INVISIBLE STRINGS SHIVERING 🕸️🫨🕸️

"Invisible strings shivering" ist eine Werkserie, welche ich im letzten Jahr begonnen habe. Bisher besteht diese aus zwei Stücken: "Invisible strings shivering" für präpariertes Streichquartett und "Invisible strings shivering #2" für präpariertes Gitarren-Duo.

Die Werkserie begann mit der Suche nach der Essenz des kammermusikalischen Zusammenspiels in einem uns sehr vertrauten Klangkörper, dem Streichquartett. Es ist die Suche nach einer Magie, welche mich schon fast mein ganzes Leben lang begleitet und fasziniert. 🪄

In "Invisible strings shivering" sitzen die Musiker:innen in einem Quadrat, den Blick nach innen gerichtet. Alle sind durch die zwei dünnen Nylonfäden, welche jeweils von ihrem Instrument wegführen, mit den beiden Sitznachbar:innen verbunden. Die hohen Streicher:innen halten ihr Instrument auf den Schoß gestützt und bespielen durch das Zupfen am Nylonfaden sowohl ihr eigenes als auch das Instrument am anderen Ende der Verbindung.

Im Laufe des Stückes trennen sich die Instrumentalist:innen durch das Zerschneiden der Fäden voneinander, legen ihr Instrument ab und bespielen die am Cello befestigten Nylonschlaufen mit ihrem Bogen. "Invisible strings shivering" beginnt mit den archaischen Klängen der Nylonfaden-Präparation der "extremen" Kammermusik, geht über zu einem Violine-Cello-Duo und endet mit fragilen Klängen des kleinen Cellokonzerts.

Bei dem zweiten Stück der Serie, "Invisible strings shivering #2" für präpariertes Gitarren-Duo, ist die Aufstellung ähnlich wie im Streichquartett: Die zwei Musiker:innen sitzen sich gegenüber, gerade so weit voneinander entfernt, dass sich ihre Fingerspitzen beim Ausstrecken der Arme fast berühren. Das Bild erinnert an "Die Erschaffung Adams" von Michelangelo. Durch die physische Nähe soll "Invisible strings shivering #2" intimer sein als die Version für Streichquartett. 🫂

Die Fäden sind zusätzlich mit Klebepads präpariert, einerseits, um einen wärmeren Klang der Präparation zu erreichen, und anderseits, um die Schwingungen der Fäden punktuell zu visualisieren.

In "Invisible strings shivering #2" werden die Fäden zwar nicht getrennt, doch werden am Ende die Saiten, an welcher die Präparation befestigt ist, immer weiter herabgestimmt, bis nicht mehr genügend Spannung vorhanden ist, um den Klang zu übertragen. Das Stück endet mit einem Descrescendo ins Niente, bis nur noch die Bewegung des "Nylon-Scratchs" – das Entlangziehen am mit Kolophonium eingeriebenen Faden – zu sehen, jedoch kein Klang mehr hörbar ist.

Die Visualisierung dieses kammermusikalischen Phänomens, der Koexistenz des Individuums und des Kollektivs, ist in dieser Werkserie sowohl eine klangliche wie auch visuelle Inspiration. Es ist ein soziales Konstrukt, in welchem die Individuen einzeln große Verantwortung übernehmen, jedoch auch als Gruppe harmonieren müssen.

Die physische Verbindung zwischen den Musiker:innen hat sowohl konzeptuelle als auch dramaturgische Folgen, da das Zusammenbinden gewisse Spieltechniken einschränkt und viele weitere Klänge erst ermöglicht. Da die Fäden sehr dünn sind, erwecken diese die Illusion, unsichtbar zu sein. Die Präparation und somit die Verbindung zwischen den Musiker:innen ist klanglich wie auch physisch fragil und mit einer gewissen Unberechenbarkeit verbunden. Die Möglichkeit, die Fäden zu zerschneiden, hat sowohl klangliche als auch dramaturgische Folgen. ✂️

Kammermusik als sozialer Raum fasziniert mich, da es durch das zeitintensive Proben eine Nähe zu den anderen Musiker:innen schafft. Kammermusikgruppen müssen menschlich, aber auch musikalisch auf einer Ebene sein, um auf lange Sicht gemeinsam aufzutreten.

👂🏼👀👂🏼

Die visuelle Wahrnehmung ist immer eng mit Musik verbunden. Werke vom Mittelalter bis ins 21. Jahrhundert lassen sich unter dieser Perspektive betrachten und in Bezug auf das Zusammenspiel von visueller und auditiver Ebene untersuchen. Diese Betrachtungsweise kann in allen Epochen aufschlussreiche Einsichten ermöglichen. 💡

Gleichzeitig erscheint es mir wichtig, diese Verbindungen auch heute neu zu beleuchten, da sich sowohl die Mittel als auch ihre Beziehungen und Interpretationen fortlaufend verändern. Die stetig fortschreitende technologische Entwicklung prägt das künstlerische Schaffen ebenso wie die Art, wie wir kommunizieren. Durch soziale Medien verschieben sich unsere Wahrnehmungsformen und sozialen Räume grundlegend.

Das Aufsetzen einer intermedialen Brille zeigt, dass die Verbindung von Klang und Bild keine Erfindung der Gegenwart ist – sie hat nur neue Ausdrucksformen gefunden.

👓👓👓

1 Crossley, Nick: "Social Spaces of Music: Introduction", 2014, S. 2.

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Applause_(Lady_Gaga_song)#cite_note-sirius-7 Zugriff: 2.10.2025.

3 https://edition-s.dk/music/simon-steen-andersen/black-box-music Zugriff: 4.10.2025.

4 https://www.srf.ch/news/welt-emoji-tag-d-oder-warum-emojis-uns-manchmal-alt-aussehen-lassen Zugriff: 1.10.2025.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!