Agency oder Autonomie?

EssayKomponist:innen äußern sich zum wachsenden Rechtfertigungsdruck der Neuen Musik

Während der Corona-Pandemie 2020/21 machten Staat und Gesellschaft unmissverständlich deutlich, dass Theater, Oper und Konzert nicht „systemrelevant“ sind, sondern zur Not verzichtbar, wenn Hygiene- und Abstandsregeln dies erfordern. Umso verzweifelter behaupteten Theater- und Musikschaffende für sich und ihre Arbeit Relevanz. In Wirklichkeit jedoch verlieren Kunst und Kultur seitdem immer mehr an gesellschaftlichem Rückhalt. Fördermittel werden gestrichen, Spielstätten geschlossen, Festivals abgeschafft, Präsentations- und Diskursforen in Rundfunk, Fach- und Tagespresse beschnitten.

Manche Komponist:innen reagieren mit sozialpolitischem Aktivismus und reklamieren unter dem Schlagwort „Agency“ selbstbestimmte, strategische Handlungs- und Wirkungsmacht für ihr Tun innerhalb kultureller und gesellschaftlicher Strukturen insbesondere gegenüber bestehenden Normen und Hegemonien. Schon seit den 2010er Jahren setzt der sogenannte „Neue Konzeptualismus“ auf eine „gehaltsästhetische Wende“ und nimmt Aktionen, Bilder, Texte und Themen wichtiger als Material, Struktur, Form, Wahrnehmung. Ebenso zielen Komponist:innen auf eine Politisierung ihrer Arbeit durch Verkoppelungen mit allgemeinen gesellschaftlichen Themen wie Klimakrise, Nachhaltigkeit, Migration, Rassismus, Machtmissbrauch, Frauenfeindlichkeit, Wokeness, Queerness … Wieder andere beharren auf ästhetischer Autonomie und zielen allenfalls indirekt auf politische Implikationen.

Autonome Kunst entwickelt Kategorien, die nicht nach gelernten oder eingewöhnten Maßstäben zu erfahren und zu bewerten sind. Im Vergleich zu Musik, die bekannten Stilmerkmalen und Erwartungshaltungen folgt, durchkreuzt neue Musik idealerweise unser Empfinden, Denken, Werten, indem sie eigene Regeln setzt. Statt Vertrautes zu reproduzieren, laden individuelle Klang- und Formgebilde dazu ein, durch Differenzerfahrung mit dem Ungewohnten sich sowohl das fremde als auch das eigene Kategoriensystem bewusst zu machen, um es gegebenenfalls zu hinterfragen und zu erweitern. Neue Musik verändert damit ein kleines bisschen unsere Selbst- und Weltsicht und eröffnet durch solche Horizonterweiterung vielleicht auch die Chance, drängende Zeitfragen neu zu erkennen, kreativ anders zu denken und Probleme vielleicht besser zu lösen.

Wer etwas über aktuelle Geschehnisse erfahren möchte, informiert sich üblicherweise in Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet. Das WIE der redaktionellen Aufbereitung von Nachrichten steht dort im Dienst eines möglichst klar kommunizierten WAS der Inhalte. Bei Literatur, Theater, Tanz, Film, Kunst und Musik verhält es sich gerade umgekehrt. Zwar setzen sich auch zeitgenössische Kunstschaffende mit verschiedensten Zeitfragen auseinander. Tun sie es nicht, so verhalten sie sich – wie andere Menschen auch – schlicht apolitisch oder eskapistisch. Entscheidend ist aber nicht, DASS sie sich mit Kriegen, Krisen, Katastrophen befassen, sondern WIE sie es tun und welche neuen Zugänge sie dazu eröffnen. Denn bei Kunst ist nicht das Sujet entscheidend, sondern ihre Eigengesetzlichkeit und allenfalls die Art und Weise von dessen Verarbeitung oder Darstellung.

Wie zu allen Zeiten stehen Kunst und Musik auch heute im Spannungsverhältnis von Freiheit und Funktionalisierung. Der Legitimationsdruck scheint gegenwärtig jedoch zuzunehmen, sowohl durch konkret erhobene Forderungen als auch durch Unkenntnis infolge abnehmender kultureller Bildung sowie Missachtung seitens Politik, Wirtschaftsliberalen, Rechtsradikalen, Sparhaushalten und ARD-Reform. Wie nehmen Komponist:innen diese dynamisch sich verändernde Gemengelage wahr? Wie verhalten sie sich dazu? Wie gelingt es ihnen, sich von Sach- und Aktualitätszwängen unabhängig zu machen und dennoch künstlerisch auf Gegenwart zu reagieren? Im Folgenden äußern sich Lou Kilger, Sarah Nemtsov, Michael Reudenbach, Markus Hechtle und Enno Poppe. Ihre Stellungnahmen entstammen Gesprächen, die der Autor am Rande des Stuttgarter Festivals Eclat im Februar 2025 mit ihnen geführt hat.

Themenzwang und Digitalität: Lou Kilger

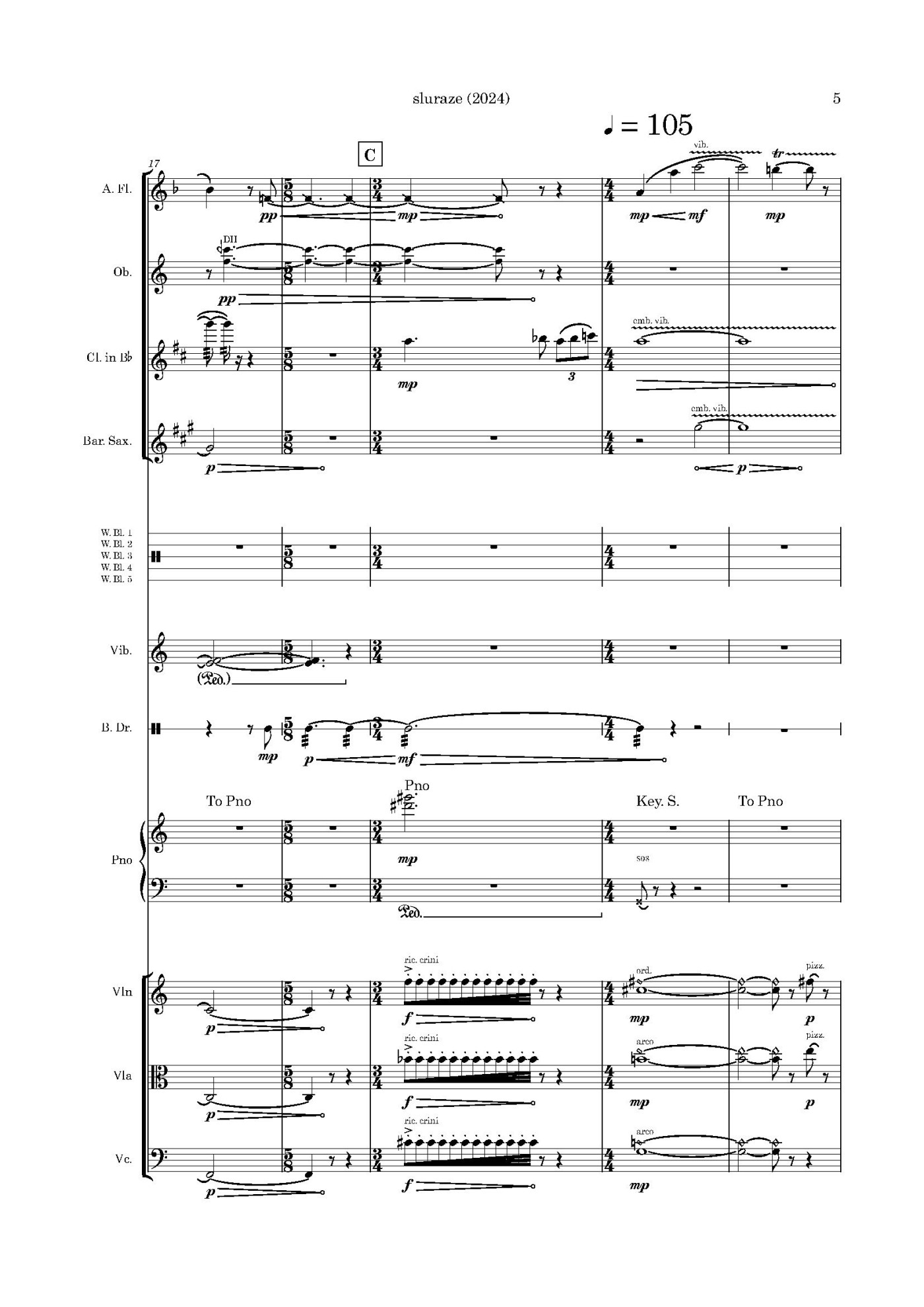

Begriffe wie „post-digital“ oder „post-internet“ beschreiben den Umstand, dass Digitaltechnologien die Lebenswelt überall und jederzeit durchdringen. Weil digitale Medien die Selbstdarstellung, Wahrnehmung und Kommunikation tiefgreifend verändern, liegt die künstlerische Auseinandersetzung damit nahe. "Lucia" Lou Kilger thematisiert in ihrer Musik die Lebensrealität der „digital natives“. Sie hat technische Bild- und Tongestaltung studiert sowie Komposition bei Michael Beil und Brigitta Muntendorf an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. In „sluraze“ für Ensemble und Elektronik (2024) reagiert Lou auf das schnelle Scrollen im Internet. Das Stück wurde im Februar 2025 vom ensemble mosaik unter Leitung von Enno Poppe bei Eclat in Stuttgart uraufgeführt. Es verbindet Instrumentalklänge mit Elektronik und ist geprägt von Gleichzeitigkeit, Flüchtigkeit, Reizüberflutung und rasch wechselnden Fokussierungen.

Wie beim Scrollen auf dem Smartphone erscheinen in schneller Folge kurze Läufe, Liegeklänge, zuckende Intervallfolgen, Umspielungsfiguren, plötzliche Generalpausen sowie eine zur Oktave und dann weiter zur mit Vibrato gespielten Terz ausgreifende Sehnsuchtsgeste, die mit einer Seufzersekunde zu einem Triller sinkt (NB. 1). Durch wechselnde Tongebung, Farbe, Gestik und Tonalität werden flüchtig verschiedene musikalische Stilistiken gestreift. Gesteigert wird diese Vielfalt sowohl durch das Schlagzeug mit Samplepad als auch durch das Klavier bzw. MIDI-Keyboard, die jeweils dutzende Samples abrufen und parallel zum elektronisch verstärkten Ensemble über eine Stereo-PA-Anlage samt Subwoofer hörbar machen. Dazu gehören elektronische Störgeräusche, die sich indes kaum korrekt als „Störungen“ benennen lassen, weil sich alle Klänge gegenseitig durchkreuzen. Das elektronische Knistern, Knacken und Rauschen macht diese Heterogenität aber besonders deutlich.

In dem kleinteiligen Stop-and-go gibt es Momente von Innehalten, bevor das hektische Immer-Mehr und Immer-Weiter in einer Schlussstretta sein volles Suchtpotential entfaltet. Anfangs wird man von der Fülle des Materials überflutet. Später erkennt man Wiederholungen. Einzelne charakteristische Elemente kehren verlängert, verstärkt, vergrößert wieder, etwa Liegeklänge, die Sehnsuchtsgeste und nach diversen starren und akzelerierenden Pulsationen vor allem rhythmisch akzentuierte Repetitionen, so als habe das Surfen im Internet die Algorithmen der Browser geweckt, die auf die angeklickten Seiten mit Feedback-Schleifen aus noch mehr gleichem oder ähnlichem Content reagieren. Die User werden dadurch euphorisiert und in eine Filter-Bubble eingesponnen.

„Ein Ausgangspunkt für mich“, so Lou Kilger, „war die Auseinandersetzung mit dem Infinite Scrolling, das bei Social Media dafür sorgt, dass dein Feed nie leer ist. Du kannst mit dem Daumen nach oben streichen und es kommt immer neuer Input an Videos, Bildern und was auch immer. Da reiht sich Ästhetik an Ästhetik, was eine ganz eigene Art von Medienkonsum ergibt. Das Ganze ist schon irgendwie durch einen Algorithmus kuratiert, aber nicht in dem Sinne, dass sich jemand über Dramaturgie und Zeitstrahl Gedanken gemacht hätte, die wie bei Musik als zeitliche Kunst ablaufen, sondern da clashen bestimmte Teile hintereinander, die ganz unterschiedlich sind, sich vielleicht auch ähneln, die einen emotional mal so, mal so ansprechen, zum Verweilen anregen oder die man gar nicht erst anguckt, weil man einfach weiterskippt.

Für mich war wichtig, nicht eins zu eins irgendeinen Feed zu vertonen, der da jetzt Ästhetik an Ästhetik klatscht, sondern es ging für mich mehr darum, diese emotionale Reise zu beschreiben, die in den Gedankenwelten passieren kann. Bei mir selbst beobachte ich, dass es beim Scrolling Momente gibt, wo ich inhaltlich voll dabei bin und es mich emotional reinzieht. Dann gibt es Momente, wo man eher abdriftet und nur beiläufig etwas wahrnimmt und sich berieseln lässt. Das löst ein Gefühl des Sich-Treiben-Lassens aus, das man manchmal auch sucht, um vielleicht schlimme Nachrichten oder schlechte Emotionen eine Weile loszuwerden. Dann aber kommt man wieder zurück und wird in den nächsten Sog reingezogen. Eine solche emotionale Reise war für mich dieses Stück.“

Angesichts wirtschaftlicher Stagnation und knapper öffentlicher Haushalte sowie damit einhergehender Sparzwänge nimmt der Rechtfertigungsdruck für Kunstschaffende zu. Das gilt erst recht für eine Nische wie die neue Musik, die sich theoretisch zwar an jede und jeden richtet, faktisch aber nur kleine Zirkel erreicht. Immer häufiger wird deswegen infrage gestellt, warum die Mehrheitsgesellschaft derartige Minderheitenprodukte finanzieren soll. Den daraus erwachsenden Erwartungs- und Erfolgsdruck registriert auch Lou Kilger.

„Es ist schwierig, sich als Komponist:in selber rechtfertigen zu müssen. Ich spüre diesen Rechtfertigungsdruck vor allem auch bei den Personen, die Programme aufsetzen oder Veranstaltungen machen und dafür Stücke in Auftrag geben, die einen direkten inhaltlichen Bezug zu einem gesellschaftlich relevanten Thema haben sollen. Die geforderte Musik ist daher meistens – würde ich behaupten – schon in der Anfrage mit dem Wunsch verknüpft, dass man sich mit irgendeiner Thematik beschäftigen soll. Innerhalb dieser Setzung hat man dann natürlich immer noch einen Freiraum, weil ja auch gewünscht ist, dass man den eigenen Filter und die eigene Perspektive mitbringt. Aber oft ist es thematisch sehr festgesetzt. Ich glaube, das kommt durch den Druck von außen, weil sich die Menschen, die Geld in Kompositionsaufträge investieren, rechtfertigen müssen, wofür sie das Geld ausgegeben haben, und dass damit auch ein gewisses Publikum angesprochen wird. Das ist auf jeden Fall stärker geworden. Und ich frage mich, ob es nicht auch für das Publikum eine Einengung ist, wenn zur Musik schon so viel vorgegeben ist, was man in ihr zu hören hat.“

Sinnsuche und Harmonie: Sarah Nemtsov

Neben Förderern und Auftraggebern verlangen auch Marketingabteilungen, Publikum und Presse „gesellschaftliche Relevanz“ von der Musik. Das Wort „Relevanz“ kommt vom lateinisch/italienischen relevare (= in die Höhe heben). Relevant ist demnach, was sich von anderem abhebt, Bedeutung hat, wichtig ist und vor allem auch große Aufmerksamkeit erregt, die sich heutzutage in erster Linie nach der Anzahl an Streams, Clicks, Likes und Followern bemisst. Der im Internet herrschende Aufmerksamkeitskapitalismus monetarisiert Klickzahlen, die spezielle Anbieter von „Search Engine Optimisation“ (SEO) zu steigern versprechen, die sich unter anderem „Die Relevanzmacher“ nennen. Relevanz hat also zunächst nichts mit Wirkung oder der Intensität und Nachhaltigkeit ästhetischer Erfahrung zu tun. Statt um derartige Qualitäten geht es primär um Quantitäten von Werbung, Verkauf und Profit. Neue Musik verfehlt allein schon wegen ihrer geringen Reichweite den Anspruch auf derartige „Relevanz“. Gleichwohl lastet auch auf ihr wachsender finanzieller und kulturpolitischer Druck. Das verspürt auch Sarah Nemtsov.

„Es gibt immer die Frage, wann hat etwas Sinn. Oft herrscht dieser schrecklich kapitalistische Blick, dass etwas nur Sinn macht, wenn es massentauglich ist und viel konsumiert wird. Ich finde das völlig verkehrt, weil auch kleine Wirkungskreise wichtig sind. Gerade das Am-Rande- oder das Außen-Stehende kann enorm wichtig sein. Denn diese kleinen Momente und zwischenmenschlichen Begegnungen können wertvoll sein und auch ins Große zurückstrahlen und auf eine ganz andere Art wieder in die Gesellschaft zurückkommen. Dass das den großen Kreisen nicht immer bewusst ist und oft nicht gesehen wird, so dass ein Rechtfertigungsdruck entsteht: ,Wie? Ein Konzert für zwanzig Leute? Was soll das? Wozu soll man sowas finanzieren?ʻ, d Das finde ich schmerzhaft und traurig.“

Um sich von solchen Fragen nach Relevanz und Resonanz zu lösen, setzte sich Sarah Nemtsov seit 2020 in mehreren Werkzyklen mit der „Kabbala“ auseinander. Die mittelalterliche jüdische Mystik versucht, Gottes Wirken in der Schöpfung nachzuweisen und ihre Erkenntnisse zugleich auf komplexe Weise zu verschlüsseln, so dass sie ihrerseits dechiffriert werden muss. Mitteilung und Hermetik fallen bei dieser Geheimwissenschaft zusammen. Für Sarah Nemtsov liefert das ein Erklärungsmodell für neue Musik, die auf unterschiedlichste Art und Weise die gegenwärtige Weltsituation in Klänge, Strukturen und Formen übersetzt, die man beim Hören ihrerseits wieder auf außermusikalische Erfahrungen und Themen beziehen kann.

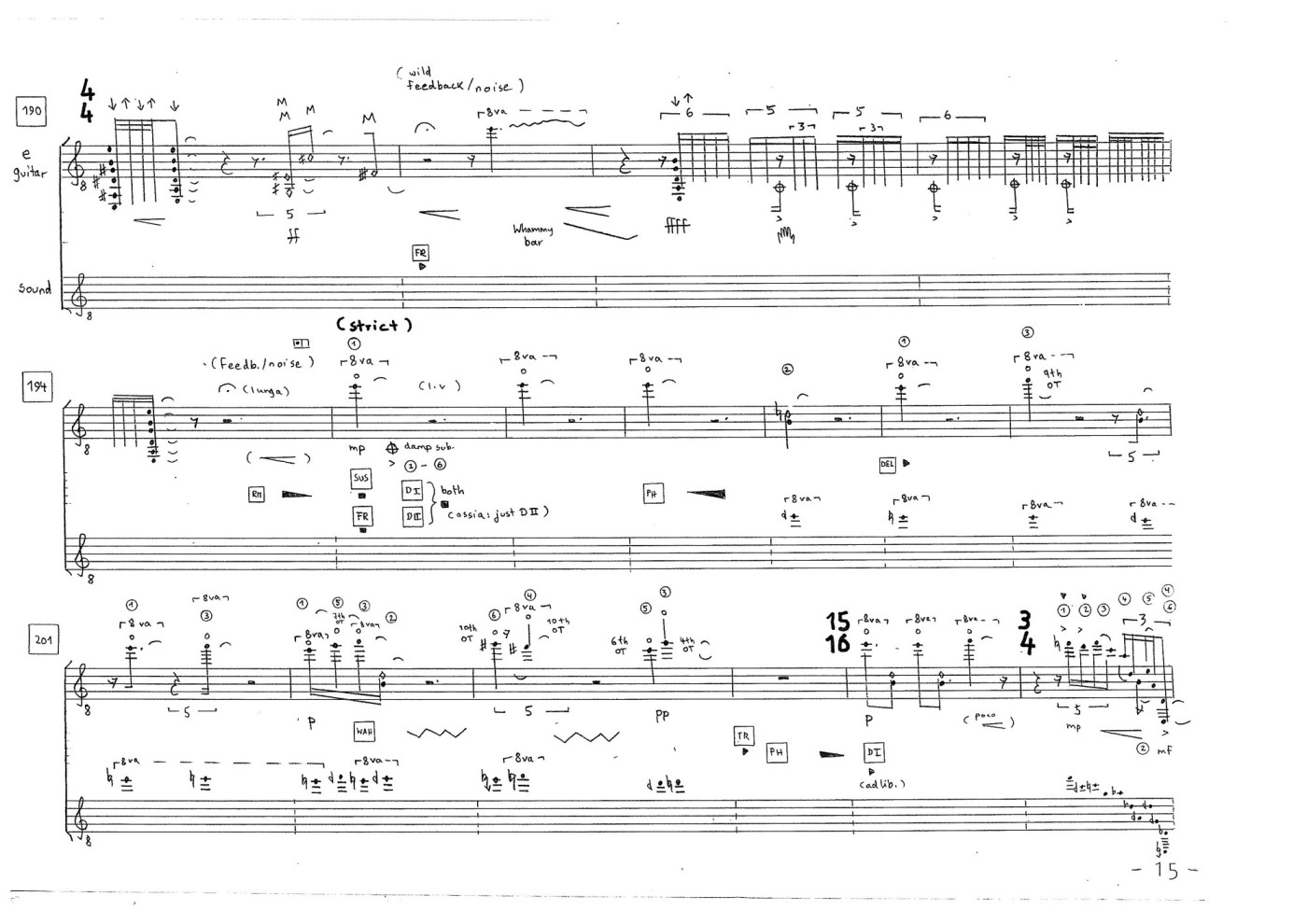

„Mein Stück ,DAʻATʻ für E-Gitarre stellt die elfte Sphära des ,Baums des Lebensʻ dar, eine Schein-Sphära oder Nicht-Sphära, die nur halb dazugehört. Ich habe es für Yaron Deutsch geschrieben, mit dem mich eine jahrelange Zusammenarbeit verbindet. Damit habe ich jetzt – glaube ich – diesen Metazyklus von fünf Jahren Arbeit an kabbalistischen Stücken zu einem Ende gebracht. Es ist ein Stück über das ‚innere Wissenʻ, Balance zu finden und Harmonie zwischen allen Gegensätzen. Das ist die Herausforderung im Leben heute und letztlich zu jeder Zeit. Harmonie ist nicht das Auslöschen der Gegensätze, der Kontraste oder Schmerzen, damit es all das nicht mehr gibt, sondern es geht darum, in diesem Gefüge eine Balance zu finden, damit man da drin sein und atmen kann. Das habe ich mit diesem Stück auf verschiedene Weise versucht. Es hat länger gedauert und ich musste mehrfach neu anfangen, um die richtige Skordatur zu finden, die bestimmte Obertöne und Flageoletts zulässt, weil ich mikrotonale Schwebungen, Schwingungen und Farbabstufungen haben wollte. Es gibt verschiedene Polyphonien – sehr schwer zu spielen –, eine inhärente und auch direkte Zweistimmigkeit, auch ein paar Gewaltausbrüche oder Wunden, die aufzufangen oder zu verarbeiten versucht wird, um so etwas wie inneren Frieden, eine Konzentration oder ein Zu-Sich-Kommen zu finden.“

Für die 1980 in Oldenburg geborene und seit Langem in Berlin lebende Komponistin ist entscheidend, dass die Schriften der „Kabbala“ in der Regel kein Entweder-Oder formulieren, sondern ein Sowohl-Als-Auch. Alle sieben Stücke ihres für das Ensemble Musikfabrik komponierten Zyklus „Sephirot“ (2022–2024) bestehen aus kontrastierenden Elementen, die sich sowohl stören als auch zwei Seiten ein und derselben Medaille bilden. Beispielsweise kombiniert „YESOD“ (2024) eine Piccoloflöte mit Radio und „präpariertem (vermülltem) Drumset“. Das Piccolo spielt wie eine Art piepsendes Metronom minimal rhythmisch schwankende Repetitionen und bildet dadurch mit dem Drumset trotz völlig verschiedener Tonlagen, Metren und Tempi eine seltsame Einheit. Ebenso ist der scheppernde Plastikmüll fester Bestandteil des Drumsets. In „TIPHERET“ (2024) hybridisiert Nemtsov eine E-Geige mit Elektronik, deren teils atmende Klänge, Mikromelodien und Verzerrungen mittels Transducer auf einem Donnerblech resonieren, das wie ein magischer Spiegel verborgene Spektren, Frequenzen, Trübungen und Rauheiten hörbar macht.

In „DAʻAT“, dem letzten Stück des Zyklus, steuert E-Gitarrist Yaron Deutsch über zehn (!) Fußpedale verschiedene Effektgeräte: Sustain, Distortion I und II, Delay, Tremolo, Wah-Wah, Freeze, Ringmodulation, Phaser, Reverb. Für die Skordatur der Saiten wählte Nemtsov diese Folge: Sechstelton tieferes C, Viertelton tieferes G, darüber des und d, Viertelton tieferes a und der höchste Ton e1 als einzige nicht umgestimmte Saite. Hinzu kommen verschiedene Techniken wie Flageolett, Dämpfung, Mehrklänge, Arpeggio und Rasgueado. Die Kombination aller Möglichkeiten schafft eine sagenhafte Fülle unterschiedlicher Klänge, die sowohl sukzessive formale Abschnitte bilden als auch gleichzeitig und interpolierend zwei oder mehr Klangschichten. Die Partitur verzeichnet den Einsatz der Effektgeräte mit eingekastelten Buchstabenkürzeln, die zu bespielenden Saiten mit eingekreisten Ziffern sowie die jeweiligen Obertöne und Spielweisen durch weitere Zusätze (siehe NB. 2).

Individualität versus Kollektiv: Michael Reudenbach

Die Neue Musik nach dem Zweiten Weltkrieg stellte zentrale Kategorien der europäischen Tradition infrage: Kunst- und Musikbegriff, Werkverständnis, Tonalität, Original, Genie, Autorschaft. Mit dem Ziel, diese Prägungen zu überwinden, wusste die serielle Avantgarde genau, in welche Richtung sie fortzuschreiten hätte. Seit dem Postserialismus der 1960er und der Postmoderne der 1970er Jahre herrscht jedoch grenzenlose Freiheit: Alles ist möglich – zumindest theoretisch. Doch zugleich ist nichts mehr wirklich nötig im doppelten Wortsinn: frei von Not und frei von Nutzen. Was schon immer galt, wurde nun offensichtlich: dDass das, was bloß eigenem Interesse und subjektivem Empfinden folgt, für andere schnell beliebig wirkt. In der unüberschaubaren Fülle an Uraufführungen, die der Konzert- und Festivalbetrieb bis heute ermöglicht und die umgekehrt diesen Betrieb überhaupt erst am Laufen hält – zuweilen allzu routiniert –, gibt es immer wieder Kompositionen mit origineller Fragestellung, Konzeption, Materialdisposition, Form und Aussage. Doch gerade solche neue Musik hat es im gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima besonders schwer, findet Michael Reudenbach.

„Als erstes sehe ich ein Problem in der hemmungslosen Vereinfachung von komplizierten Vorgängen und zweitens – auch wieder hemmungslos – in der Emotionalisierung von allem und nichts. Die zeitgenössische Musik braucht per se eine Konzentration, eine Auseinandersetzung, eine Beschäftigung, weil der Zugang vielleicht erst über Umwege erfolgt, was ich nicht unbedingt schlecht finde. Und wenn man jetzt beides in Einklang zu bringen versucht, also Vereinfachung und Emotionalisierung – was Neue Musik vielleicht auch braucht –, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht passt. Ich glaube nicht, dass das nur ein spezifisches Problem der zeitgenössischen Musik ist, sondern dass der ganze Musikmarkt, auch die alte Musik, hemmungslos ausgeschlachtet wird für oft oberflächliche Bedürfnisse.“

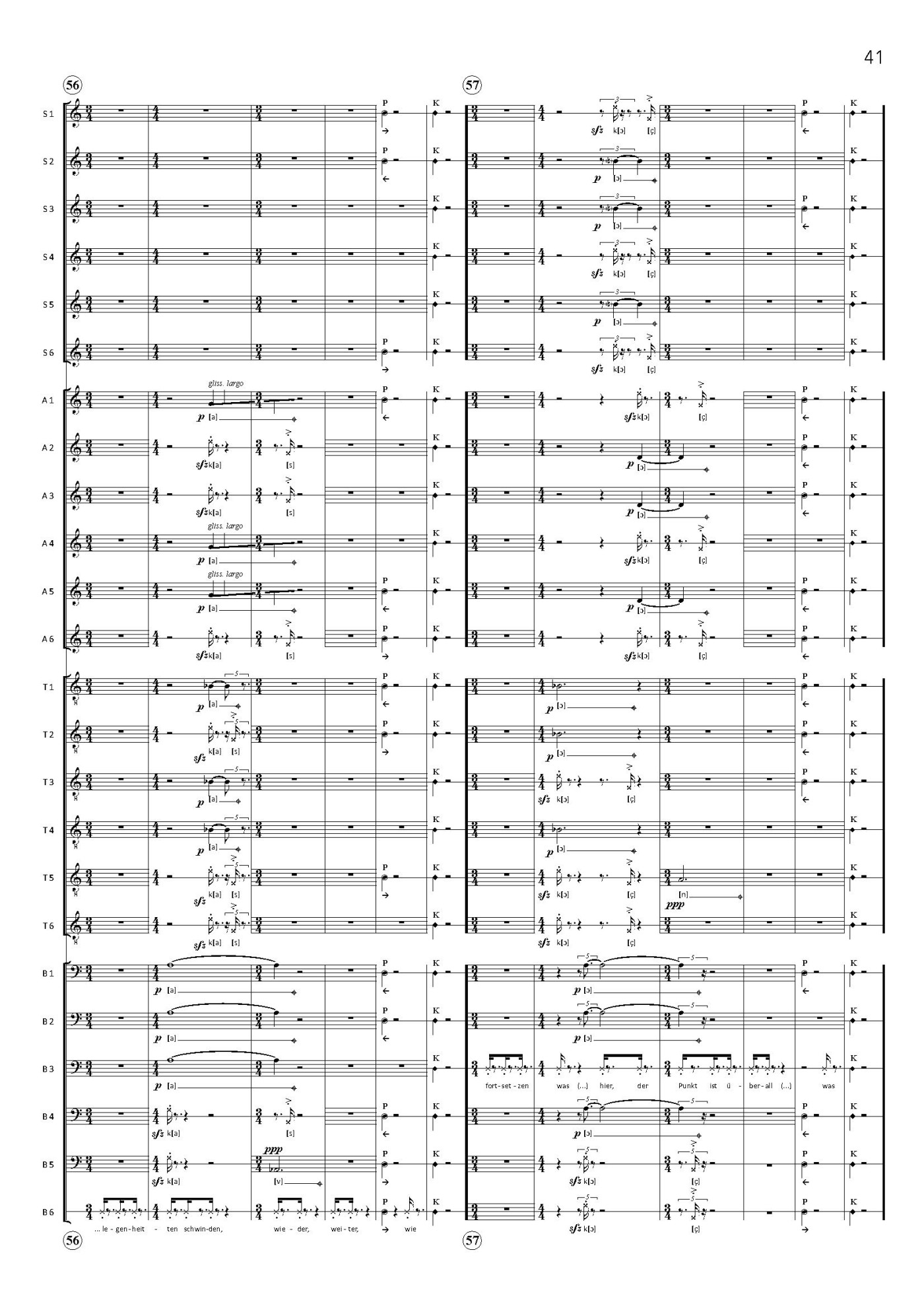

Eines der ungewöhnlichsten Chorwerke der letzten Jahrzehnte ist Michael Reudenbachs „Was noch.“ für 24 Stimmen mit Texten von Jürgen Becker (2023), vom SWR Vokalensembles uraufgeführt beim Stuttgarter Festival Eclat 2024. Der 1956 in Aachen geborene Komponist macht darin das Kollektiv zum Spiegel gesellschaftlicher Prozesse. Die Sänger:innen stehen nicht in Stimmgruppen auf der Bühne, sondern vereinzelt wie auf Schachbrettfeldern in größerem Abstand. Statt nach Dirigat agieren sie nach Clicktrack und 87 nacheinander aufzudeckenden Aktionskärtchen mit jeweils individuellen Notaten. Die Partitur mit allen Stimmen entstand während des Kompositionsprozesses und ist auch bei der Einstudierung hilfreich, spielt aber während der Aufführung keine Rolle. Neben Sprechen und Singen haben die Sänger:innen auch Vierteldrehungen nach links oder rechts auszuführen. Anfangs blockweise zum Publikum gerichtet, bilden sie dadurch immer neue Konstellationen, Teilgruppen und kleinere Ensembles. Mal schert ein einzelner Bassist nach links aus, während das übrige Kollektiv nach rechts blickt. Mal deklamieren nur einzelne Bässe Passagen aus Jürgen Beckers experimentellem Prosaband „Felder“ (1964) (NB. 3). Plötzlich wendet sich der gesamte Chor vom Publikum ab und ihm dann wieder zu.

Die wechselnden Konstellationen bewirken sowohl verschiedene akustische Abstrahlcharakteristiken als auch emotionale und gesellschaftspolitische Konnotationen: Zu- und Abwendung, Gleichschaltung und Abweichung, Gruppe versus Einzelne. Gewöhnlich verschmelzen im Chorgesang alle Stimmen zu einem homogenen Gesamtklang. Michael Reudenbach verstärkt diese Anonymität, indem er die Sänger:innen apersonal wie ferngesteuerte Automaten agieren lässt. Zugleich hebt er sie jedoch aus dieser Uniformierung durch solistische Passagen heraus, indem er sie singulär auf der Bühne positioniert und mit ihren individuellen Stimmen und Körpern in Erscheinung treten lässt.

„Jedes Musikstück verhält sich zu irgendetwas. Und in dem Kontext, in dem es erstrahlt, ist es dann auch zu lesen und nach seiner Verhältnismäßigkeit zu befragen. Selbst wenn ein Stück sagt: „Für mich sind diese Fragestellungen nicht relevant“, verhält es sich dennoch dazu. Mir ist es wichtig, genau das auch herauszuarbeiten, weil ich das ungern unbenannt lassen würde. Mit ‚benennen‘ meine ich nicht, dass es plakativ oder prall daherkommt, aber dass es mitgedacht ist und auch miterlebt werden kann. Es gibt in dem Stück deswegen unterschiedlichste Formationen, Soli, Duette, Trios und sonstige. Und die Leute sind dem Publikum zugewandt und treten als starke Persönlichkeiten auf.“

Ein- und Vieldeutigkeit: Markus Hechtle

Immer mehr Musikschaffende verstehen ihre Arbeit moralisch als Aktivismus im Hinblick auf Gendergerechtigkeit, Klimaschutz, Frieden. Die gut gemeinten Botschaften unterscheiden sich jedoch meist nicht von täglichen Meldungen oder politischen Statements in den Medien. Die allenthalben erhobene Forderung „Haltung zeigen!“ suggeriert klare Positionen, bleibt aber inhaltlich meist unverbindlich und stärkt lediglich den Zusammenhalt der eigenen Bubble, obwohl es viel wichtiger wäre, Menschen jenseits des eigenen Zirkels und politischen Spektrums zu erreichen. Die Redewendung, etwas sei „nur Musik“, deutet an, dass Musik inzwischen selbst von Musikschaffenden als defizitär wahrgenommen wird, wenn sie sich nicht ausdrücklich für Demokratie, Diversität, Inklusion, Empowerment, Frieden einsetzt. Indem Komponist:innen eindeutige Botschaften plakatieren, untergraben sie jedoch die Freiheit und Mehrdeutigkeit von Kunst, ohne die es keine Irritation, Öffnung, Neuorientierung oder kritische Selbstbefragung gibt.

Der Arabist und Islamwissenschaftler Thomas Bauer diagnostizierte in „Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt“ (2018) eine wachsende „Ambiguitätsintoleranz“. Demzufolge sind immer weniger Menschen fähig und willens, sich auf Unentschiedenes, Vieldeutiges und Komplexes einzulassen. Stattdessen verlangt man eindeutige Agenden, Aussagen, Positionen, Haltungen, Identitäten. Quer zu allen leicht verschlagwortbaren Themen, Trends, Techniken, Moden und Richtungen steht die Musik von Markus Hechtle. Der 1967 in Karlsruhe geborene und an der dortigen Musikhochschule lehrende Komponist sieht sich selbst keinem erhöhten Legitimations- und Erwartungsdruck ausgesetzt, bemerkt diesen aber bei Studierenden.

„Ich erlebe das eigentlich nicht. Vielleicht liegt das daran, dass man sich an der Hochschule in einem privilegierten Raum bewegt. Die Studierenden sind hier in einer gewissen Weise geschützt und sollen es ja auch sein. Hier soll vieles möglich sein, ohne dass es von außen infrage gestellt oder nach seiner gesellschaftlichen Relevanz befragt wird. Aber diese Fragen stellen sich die Künstler:innen ja auch selbst. Da spürt man einen enormen Druck. Wo der herrührt, wäre zu untersuchen, denn der wird von den Künstler:innen auch selbst produziert. Meiner Ansicht nach gehört es immer zur Aufgabe von Künster:innen, sich mit Erwartungshaltungen auseinanderzusetzen und davon nicht unter Druck setzen zu lassen, es sei denn, man eignet sich deren Inhalte an. Aber eine Aneignung funktioniert nicht, wenn sie nur deswegen vollzogen wird, weil man denkt, man müsse sie vollziehen. Ich sehe zurzeit mit Sorge, dass viele schnell bereit sind, auf die neuesten Anforderungen einzugehen und auf die Züge aufzuspringen, die da geparkt werden. Es genügt, ,nur Musikʻ zu machen, wenn man es selbst für genügend erachtet. Das ist die Entscheidung der Künstler:innen und von sonst niemandem. Auch wenn es schwer erscheint, sich gegen Erwartungen von außen zu wehren, gehört gerade das zur künstlerischen Arbeit dazu.

Ich nehme mit Sorge wahr, dass viele Künstler:innen bereit sind, an dem Ast zu sägen, auf dem sie sitzen, nämlich auf dem Ast der Kunstfreiheit und der Funktionslosigkeit von Kunst, von der ich vollkommen überzeugt bin. Ich sehe es mit Sorge, dass man sehr schnell bereit ist, zu sagen, ,ja natürlich, die Kunst muss für das Richtige einstehenʻ. Aber was ist das Richtige? Das Richtige ist aus einer bestimmten Perspektive: Kunst muss sich für die Gleichberechtigung einsetzen, für die Gleichstellung einsetzen, muss Empowerment bedeuten, muss die Demokratie stärken, muss eine bestimmte Perspektive auf politische Verhältnisse vermitteln können und so weiter. Es scheinen im Moment viele damit einverstanden zu sein, dass das die Funktion von Kunst sei. Ich bin da skeptisch. Ich glaube das nicht. Die Stärke einer freien Kunst liegt in der Verletzlichkeit und Ungeschütztheit. Die Freiheit von Kunst ermöglicht sozusagen den Schutz des Unvollkommenen, des Verletzlichen, des Beschränkten, des Angreifbaren. Man darf unter dem Druck der Diskussion nicht den Fehler machen, das in sein Gegenteil zu verkehren und zu sagen: ,Jetzt sind wir selber stark, jetzt wollen wir als Künstler:innen uns auch durchsetzen, unantastbar und unangreifbar werden, jetzt gehen wir mit und bilden sozusagen eine Phalanx.ʻ Das wäre der größte Fehler. Sondern gerade in dieser Situation muss man auf seiner Verletzlichkeit beharren.“

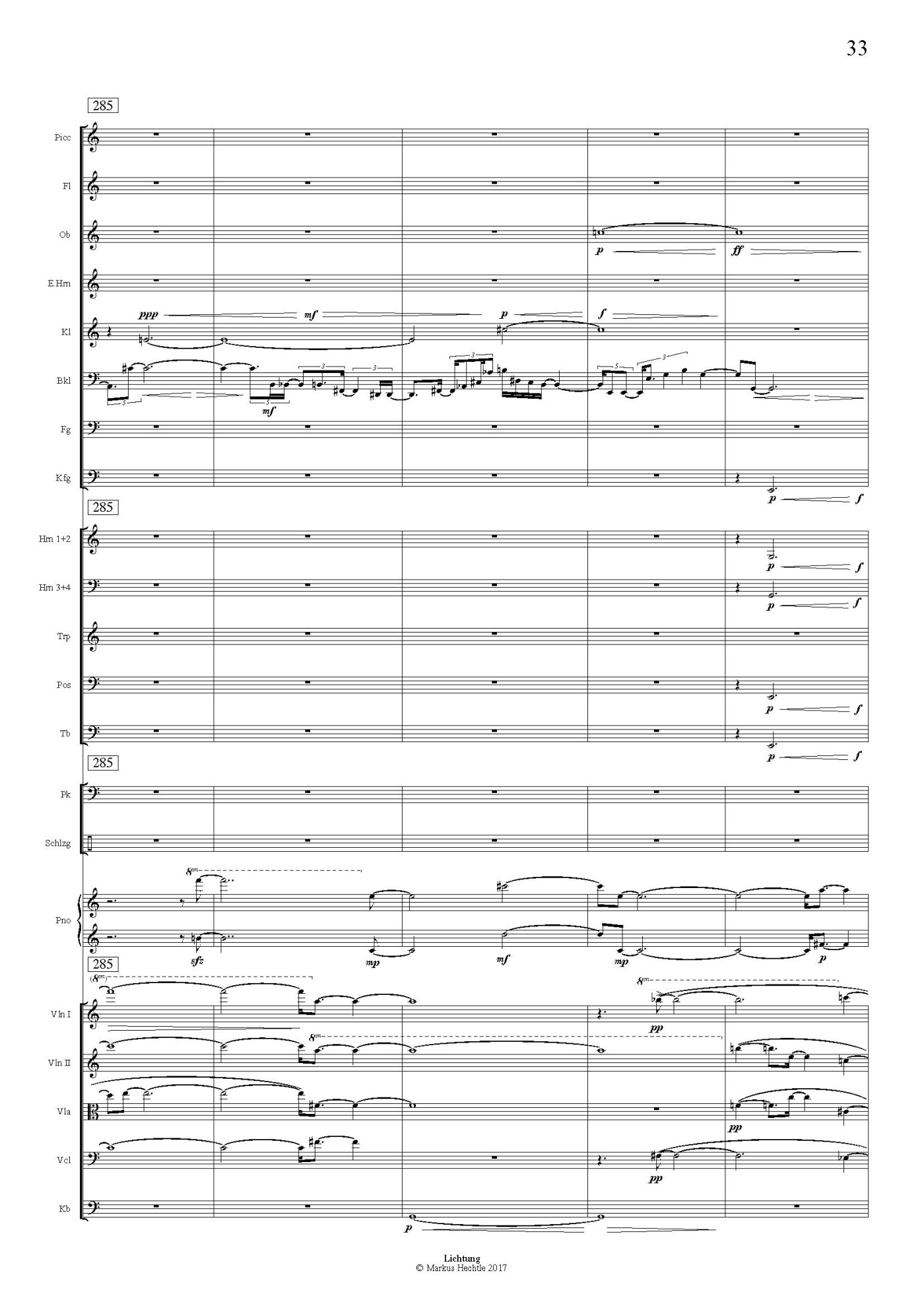

Markus Hechtle schrieb sein Orchesterwerk „Lichtung“ (2017) im Auftrag der Münchner Konzertreihe musica viva für das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Beim Hören des Stücks meint man, wie auf einem Waldpfad zu spazieren, bei dem ein Zweig nach dem anderen sachte zur Seite weicht und neue Ansichten eröffnet. Fortwährend wechseln Farben, Harmonien, Beleuchtungen und Dichtegrade. Die körperlos schwebende Musik führt in klirrend-rauschende Höchstlagen der sanft ein- und ausschwingenden Violinen, zu denen sich moosig-weiche Bässe gesellen. Den ruhigen Klangfluss beleben zuweilen abrupt einfallende Akzente, Soli, anschwellende Bläser und Tutti-Gesten. Die Bassklarinette kontrapunktiert das Geschehen mit einer längeren Solopartie (NB. 4).

Hechtle versteht unter „Lichtung“ nicht nur einen hellen Ort im Wald, sondern vor allem die harmonische Klärung von Intervallen. Grundlage seines Stücks ist eine zweistimmige Melodie, zu der immer wieder ein dritter Ton hinzugefügt wird, so dass aus den harmonisch indifferenten Intervallen Akkorde mit eindeutiger Harmonik entstehen, die dann durch Wegnahme eines Tons wieder ausgelichtet und mehrdeutig werden, bis sie durch einen weiteren hinzugefügten Ton abermals eine harmonikale Neubeleuchtung erfahren. Diese dialektische Setzung und Zersetzung von harmonischen Eindeutigkeiten lässt sich – wie Thomas Bauers Essay – als Plädoyer für schwebende Ambivalenz, Mehrdeutigkeit, Wandelbarkeit, Unzeitgemäßheit und künstlerische Freiheit verstehen. Laut Partitur soll das Orchester ausdrücklich „beseelt“ spielen: „Mit großer Ruhe, singend und fließend“. Hechtle sagt nicht, was sein Stück mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun hat, ist sich aber sicher, dass alle Musik auf ihre Gegenwart reagiert, wie vermittelt auch immer.

„Kunst ist immer Reaktion, immer Auseinandersetzung mit der Situation und der Zeit, in der sich die Künstlerin oder der Künstler befindet. Es gibt nicht die Kunst im luftleeren Raum. Das sind bloß Konstruktionen, die zugunsten anderer Interessen erfunden werden, um etwas anderes zu akzentuieren. Kein Mensch lebt beziehungslos, auch nicht der Eremit, sondern gerade die Entscheidung, Eremit zu werden, hängt wahrscheinlich mit seinem Beziehungsreichtum zusammen, der vor oder auch noch während der Eremitage existiert.“

Unabhängigkeit versus Tagesaktualität: Enno Poppe

Viele Ensembles, Festivals und Initiativen neuer Musik leisten hervorragende Arbeit. Dennoch verlieren sie immer mehr an Gehör und Sichtbarkeit in der Breite der Gesellschaft. Seit Jahren erodiert die musikalische und kulturelle Bildung; im Konzert- und Opernbetrieb überwiegen Konservatismus und altbekanntes Repertoire; viele Veranstaltungen finden keine Resonanz mehr in der Presse; die ARD-Reform verringert Sendeplätze im Radio für Neue Musik und Kulturberichterstattung; der Kulturbegriff ist zur Unkenntlichkeit enthierarchisiert und zerdehnt; eine TV-Sendung wie „Kulturzeit“ in 3sat kommentiert häufiger tagesaktuelle Politik, als dass sie über Kultur informiert; immer weniger Senator:innen und Dezernent:innen für Kultur verstehen etwas von Kunst, Theater, Tanz, Musik und vollstrecken pflichtschuldig Sparauflagen von Kämmereien, statt entschieden für Kunst und Kultur zu streiten. All diese Faktoren bringen den Kulturbereich in Schieflage. Das sieht auch Enno Poppe.

„Ich glaube, dass Kunst und Kultur sich sehr stark verändern und viele die Bedürfnisse, was Kunst und Kultur können sollen, heute anders definieren als früher. Das ist erst einmal nichts Schlechtes, weil die Kriterien ja immer im Wandel sind. Aber natürlich ist es besorgniserregend, dass Personen, die für Kultur verantwortlich sind, davon eigentlich keine Ahnung haben und sich dafür auch nicht interessieren, weil sie aus einer ganz anderen Ecke kommen. Der Berliner Kultursenator Joe Chialo [von April 2023 bis Mai 2025] kommt ja aus der Popkultur und Plattenindustrie, also aus einer kommerziellen Ecke, wo die Konzeption von geförderter Kunst eigentlich nicht vorkommt, also das, was wir machen und was einmal ‚Hochkultur‘ genannt wurde. Es ist natürlich fragwürdig, wenn Leute auf entscheidenden Positionen sitzen, die gar nicht verstehen, was sie unterstützen. Aber wahrscheinlich gibt es das auch in anderen Ressorts, wo Stellen nach parteipolitischen Gründen besetzt werden und nicht immer nach fachlicher Kompetenz.“

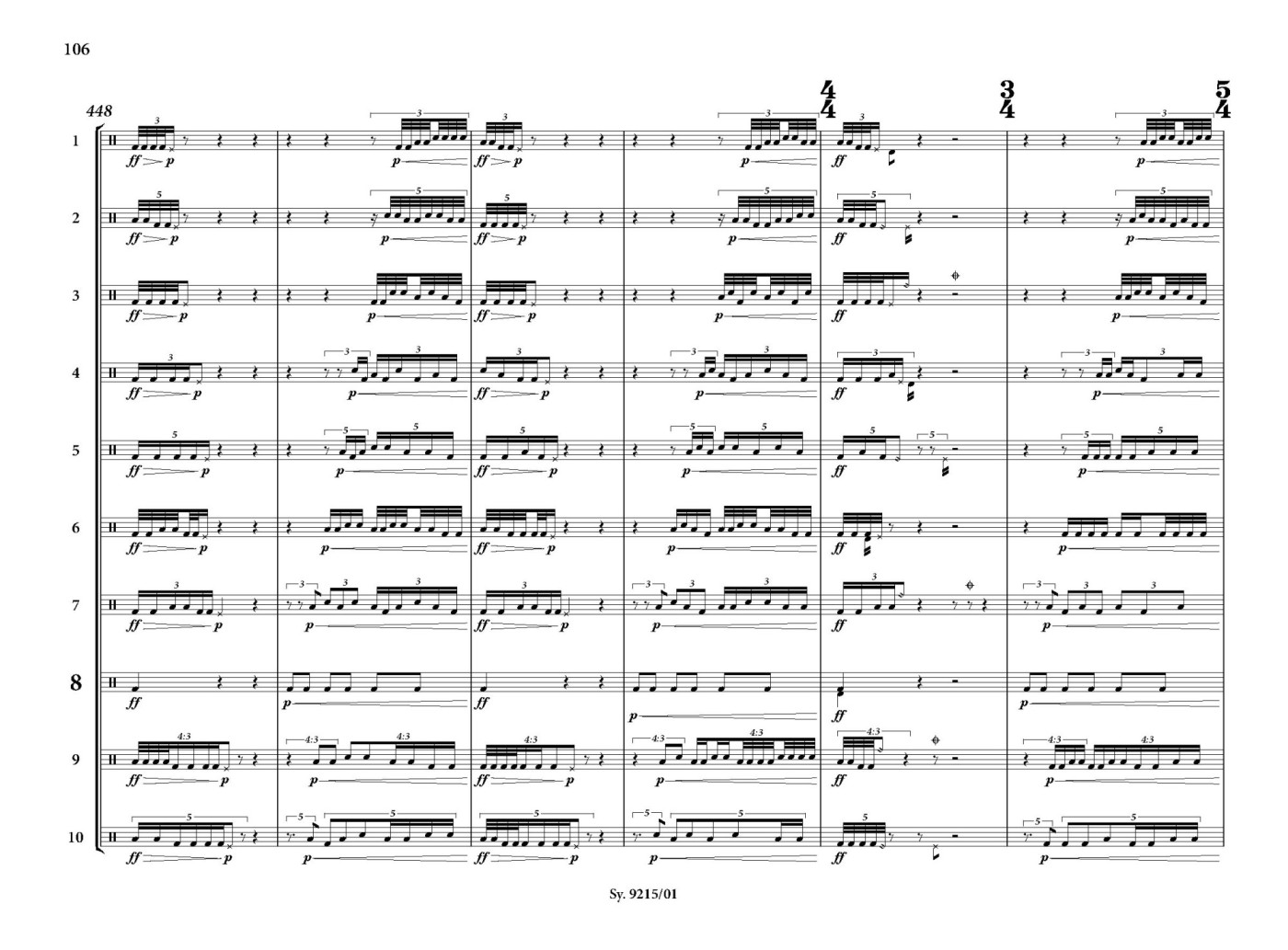

Enno Poppes „Streik“ für zehn Drumsets (2024) wurde bei den Donaueschinger Musiktagen 2024 vom Percussion Orchestra Cologne uraufgeführt und anschließend in mehreren Städten wiederaufgeführt. Wie andere Stücke des 1969 in Hemer geborenen und seit dem Studium in Berlin lebenden Komponisten und Dirigenten beginnt „Streik“ mit einem einzelnen Ton. Der synchrone Schlag auf alle zehn hohen Tomtoms lässt in seiner rhythmisch-instrumentalen Einheit jedoch bereits die materiale Vielheit von zehn geringfügig anderen Tonhöhen erkennen. Die punktförmige Keimzelle birgt damit gleichsam den genetischen Code für alle nachfolgenden Entwicklungen. Durch minimale rhythmische Versetzung wird der Schlag immer stärker zur prasselnden Impulsfolge gestreut. Ähnliche Verzweigungsprozesse erfolgen dann der Reihe nach auf allen anderen Instrumenten der Drumsets. Indem dabei auch längere Rhythmen und differenzierte Schlagfolgen gespielt werden, kommt es zu komplexen Überlagerungen, Wellenbewegungen und Dominoeffekten, bei denen Aktionen von einem Drumset zum nächsten laufen. Was wie unter der Hüllkurve einer Gauß‘schen Normalverteilungskurve als dichter Schwarm versprengter Einzelimpulse erscheint, ist in der Partitur als polyrhythmische Überlagerung sämtlicher Einzelpartien notiert, die alle ihre individuellen Schlagfolgen mit verschiedenen rhythmischen Werten haben: Achtel, Sechzehntel, Zweiunddreißigstel, Duolen, Triolen, Quartolen, Quintolen und Kombinationen davon (NB. 5).

„,Streikʻ ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit von unheimlich vielen Dingen. Es gibt keine Melodien und auch keinen Groove, also das, was man erwartet, wenn man diese zehn Drumsets sieht, wo man denkt, dass das gleich abgeht und alle zusammen ein unheimlich lautes Feuerwerk entfalten. Doch das Stück macht etwas ganz anderes, es unterläuft diese Erwartungshaltung und die damit verbundene Bequemlichkeit. Im Grunde hatte jeder, dem ich von dem Stück für zehn Drumsets erzählt habe, schon eine Vorstellung davon, weil alle ,superʻ sagen und schon wissen, was dann passiert. Ich arbeite mit dieser Erwartungshaltung und auch aktiv dagegen. Mein Stück ist deswegen aber nicht ein Anti-Stück, sondern ein Pro-Stück, das den Zuhörer auch fesseln, mitnehmen und durch etwas hindurchführen möchte, jedoch ohne die traditionellen Mittel zu benutzen, die man normalerweise in Musik und auch in Schlagzeugmusik benutzt. Stattdessen wird ein anderer Weg gesucht. Dafür habe ich mir viel Mut bei Mathias Spahlinger geholt, weil er ein Komponist ist, der das auch immer gemacht hat und sich in großen Konzepten von unglaublich vielen Dingen befreit hat. Sein riesiges Orchesterstück ,passage/paysageʻ hat die Dimension einer Brucknersinfonie, klingt aber keine Sekunde sentimental oder irgendwie rückwärtsgewandt, sondern ist ein Stück, das diesen ganzen Kosmos komplett mit Mitteln der Gegenwart aufreißt.“

Poppe widmete „Streik“ Mathias Spahlinger, der drei Tage vor der Donaueschinger Uraufführung seinen achtzigsten Geburtstag feierte. Wie diesem geht es Poppe nicht um direkte politische Äußerungen, sondern um eine besondere Materialität, Struktur und Form von Musik, die ohne thematische Zuschreibungen von außen allein von sich aus „sozialpolitische Implikationen“ entfaltet. Im Fall von „Streik“ ist es die streng standardisierte Besetzung und die Art ihrer Koordination. Die zehn Drumsets akkumulieren sich wahlweise zu tsunamiartigen Klangwellen oder lassen durch sukzessive Einsätze die minimal andere Bauart, Größe und Klangfarbe ihrer Instrumente hervortreten. Das äußerlich konforme Kollektiv wird dadurch als Summe unterschiedlicher Individuen kenntlich. Das lässt sich gesellschaftspolitisch verstehen. Hinzu kommt der Umstand, dass während der zweimal zehn Zyklen, die das Stück durchläuft, alle Mitwirkenden nacheinander jeweils zweimal die koordinierende Führungsrolle für die übrigen neun Drumsets übernehmen, indem sie als Gleiche unter Gleichen durch Schläge auf Zählzeit eins oder gleichmäßige Repetitionen entsprechende Orientierungspunkte setzen (siehe NB. 5 Drumset 8). So liefert „Streik“ rein musikalisch ein eindrückliches Plädoyer für Diversität, Gleichberechtigung und Gewaltenteilung, obwohl der Komponist gar keine solche sozialpolitische Agenda verfolgt.

„Die Freiheit der Kunst ist unheimlich wichtig und bereits selbst eine gesellschaftliche Relevanz, also zum Beispiel die gelebte Freiheit und Unabhängigkeit von einer tagespolitisch motivierten Erklärbarkeit. Man sollte von Künstler:innen nicht erwarten, dass sie sich auf den Artikel, der gerade im Feuilleton oder auf der ersten Seite einer Zeitung erscheint, bezieht: ,Sagen Sie jetzt was hierzu und sagen Sie jetzt was dazu! Zu den Wahlen in Thüringen, jetzt sagen Sie was dazu!ʻ Es gibt Künstler:innen, die machen das, und manche können das auch, aber die meisten können das überhaupt nicht. Die Aussagen von Günter Grass zu Israel wollte damals niemand hören und hat auch niemand gebraucht. Künstler:innen arbeiten oft ihr ganzes Leben lang an einer Sache. Ihre Lebensthemen sind letzten Endes genauso wichtig, weil sie einen langen Atem haben, mit einem Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft. Wenn wir immer nur die Gegenwart und den Aufmerksamkeitshorizont spiegeln wollen, der gerade auf unserem Smartphone aufpoppt, dann haben wir die Kunst schon verloren und brauchen keine Künstler:innen mehr, sondern Journalist:innen oder journalistisch arbeitende Künstler:innen. Letzten Endes finde ich es eine unheimliche Respektlosigkeit der Kunst gegenüber, dass man erwartet, sie solle den sehr schwachen Aufmerksamkeitshorizont bedienen, indem sie sich immer nur an das andockt, worüber sowieso gerade alle reden.

Mein Lehrer Friedrich Goldmann spottete immer: ,Mit diesem Stück gewinnen wir in Kuba die Wahlen.ʻ Früher gab es immer irgendwelche Leute, die sich beispielsweise an Kuba und Fidel Castro angedockt haben. Sie haben sich damit letzten Endes nur an etwas rangehängt, um ihre eigene Wichtigkeit zu legitimieren. Das ist oft eine Ersatzhandlung, weil Künstler, die nicht an die Kraft der Kunst glauben, sich an irgendetwas anderes ranhängen. Wenn man sagt, die Musik spiegelt eine bestimmte Thematik wider, dann ist das vielleicht nur eine Behauptung und wir hören es gar nicht aus der Musik, sondern die Musik ist vielleicht in einem ganz anderen Kontext interessant. Das Tolle an Musik ist ja, dass sie nicht eindeutig ist, sondern sich ihre Bedeutung im außersprachlichen Bereich bewegt. Und damit können wir die Wahlen in Kuba gerade nicht gewinnen.“

Flagge bekennen oder Fähnchen im Wind?

Indem Komponist:innen annehmen, Musik müsse „gesellschaftlich relevant“ sein und sich für als wichtig erkannte Querschnittsthemen einsetzen, verhalten sie sich nicht automatisch progressiv, kritisch oder subversiv, sondern womöglich eher konform und affirmativ, weil sie Mehrheitsmeinungen oder Partialinteressen folgen und allgemeine Erwartungshaltungen bedienen. Statt widerständig, aufrüttelnd, erhellend zu sein, verkümmert manche engagierte Musik daher zur Modeerscheinung. Sie wird zum Spielball tagesaktueller Thematiken und letztlich austauschbarer Agenden. Das setzt ihre Glaubwürdigkeit, Unberechenbarkeit und Unabhängigkeit aufs Spiel. Die Präsidenten Russlands und der USA demonstrieren gegenwärtig mit erschreckender Rigorosität, wie Autokraten über Kunst und Kultur verfügen, indem sie diese entweder kurzerhand verbieten oder in den Dienst der eigenen Sache stellen. Statt wie bisher Demokratie, Vielfalt, Gleichberechtigung und Globalisierung propagieren Kunst- und Musikschaffende unter veränderten politischen Vorzeichen demnächst vielleicht bald auch in Europa und Deutschland Autokratie, Leitkultur, Ausgrenzung, Nationalismus, Imperialismus.? Das gab es in der Vergangenheit bereits unter verschiedenen Diktaturen und könnte wieder geschehen.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert: „Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei“, und setzt hinzu, dass diese Freiheit nicht von der Treue zur Verfassung entbindet und also auch die Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte verlangt. Damit ist eigentlich alles Nötige gesagt. Dennoch hält es der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Bundesregierung für wichtig, eigens zu betonen, „dass für Kunst keine inhaltlichen Vorgaben des Staates gelten dürfen“. Allerdings wird zugleich eingeschränkt, dass keine Projekte gefördert werden sollen, die antisemitische, rassistische und andere menschenverachtende Ziele verfolgen. Doch wer soll im Zweifelsfall entscheiden, ob eine Darstellung von Rassismus diesen wirklich propagiert oder vielmehr im Gegenteil entlarvt und kritisiert? Wäre es nicht besser, solche Streitfragen in einem öffentlichen Diskurs auszutragen, der unterschiedliche Sichtweisen abbildet und idealerweise zu einem Konsens führt? Sollte man nicht vielmehr dankbar sein, wenn Kunst Impulse zu solchen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gibt, statt diese abzuwürgen? Wie schnell sich kulturpolitische Vorzeichen ändern können, zeigt auch der Wechsel im Amt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Während Claudia Roth von Bündnis 90/Die Grünen im Kabinett von SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz von 2021 bis 2025 darauf Wert legte, dass kulturelle Einrichtungen und Initiativen sich der Gendergerechtigkeit, Diversität, Nachhaltigkeit und dem Klimaschutz verschreiben, untersagt ihr Amtsnachfolger Wolfram Weimer im Kabinett von CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz aktuell den 470 Mitarbeiter:innen im Kanzleramt ausdrücklich die Verwendung geschlechtergerechter Sprache in dienstlichen Schreiben und Vermerken und empfiehlt dies auch zur allgemeinen Nachahmung. Politische Anliegen von links wie rechts gibt es immer wieder, es gilt nur, diese zu erkennen und gegebenenfalls seitens der Musik- und Kunstschaffenden zurückzuweisen.

Kunst- und Musikschaffende wollen zurecht bei gesellschaftspolitischen Debatten dabei sein und an öffentlicher Erregung partizipieren. Wie viele andere Gruppen der Gesellschaft buhlen auch sie um Gelder, Aufmerksamkeit und Deutungshoheit, wollen gehört werden, mitreden, mitbestimmen, einflussreich sein. Das ist verständlich. Doch wie zu allen Zeiten ist Kunst angesichts der vielen Kriege, Krisen und Katastrophen gegenwärtig ohnmächtig. Statt Stücke mit anmaßenden Relevanzansprüchen und eindimensionalem Aktivismus braucht es vielleicht eher eine verrückte und ideologisch unbehauste Musik, die den Kurs strammer Agendapolitiker:innen und Parteigänger:innen entlarvt. Angesichts zunehmend verhärteter Oppositionen, multipolarer Lagerbildungen, politischer Alternativ- und Kompromisslosigkeiten entfalten Kunst und Musik vielleicht gerade dadurch „gesellschaftliche Relevanz“, dass sie rat- und sprachlos sind, widersprüchlich, vieldeutig, unklar, verworren, still, schrill, wild, wüst, traurig, fantastisch, absurd, irritiert, irritierend und vieles mehr, das auf keinen klaren Nenner zu bringen ist. Wie zu allen Zeiten müssen sich Kunst- und Musikschaffende heute zwischen Freiheit und Funktionalisierung entscheiden. Lange bevor sie Partituren schreiben, Konzepte erdenken oder Performances entwickeln, hat deshalb für sie die Selbstverortung ihre künstlerische Arbeit in diesem Spannungsverhältnis begonnen: Agency oder Autonomie?

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!