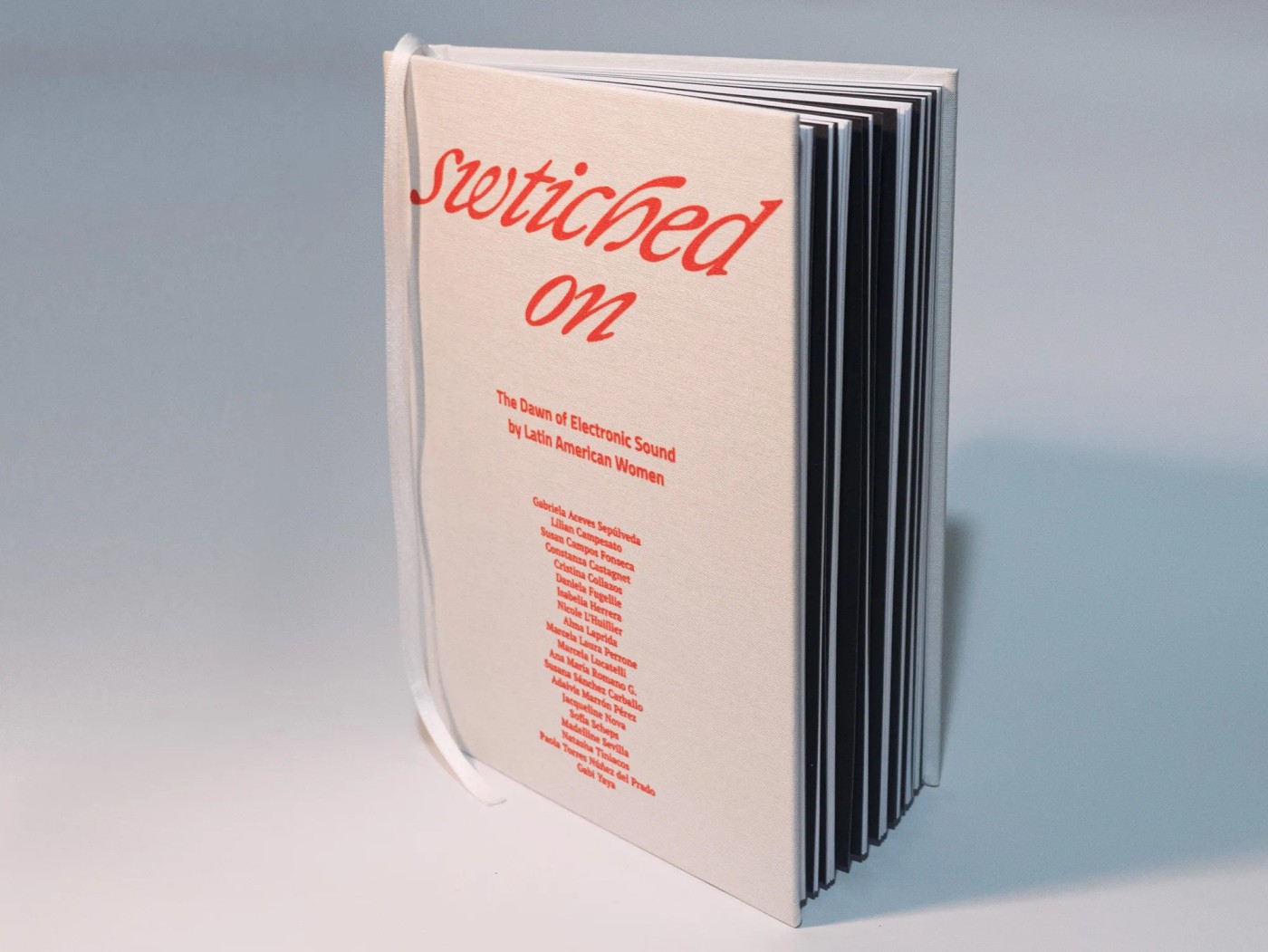

Switched On

RezensionThe Dawn of Electronic Sound by Latin American Women

Bei Contingent Sounds (Berlin) erschien 2024 „Switched On: The Dawn of Electronic Sound by Latin American Women“. Darin versammelt sind zehn englischsprachige Beiträge, die sich in Form von Essays oder Interviews den Pionierinnen elektronischer Musik Lateinamerikas in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts widmen.

Der Sammlung ist eine ausführliche Einleitung der beiden Herausgeber Luis Alvarado und Alejandra Cárdenas vorangestellt. Luis Alvarado ist Chef des peruanischen Labels Buh Records und betreut als Kurator neben zahlreichen Ausstellungen ein digitales Archiv peruanischer Klangkunst. Alejandra Cárdenas („Ale Hop“) ist experimentelle Musikerin und Kuratorin aus Peru, tätig in Berlin. Sie ist Ko-Gründerin des Berliner Festivals „Radical Sounds Latin America“.

Lateinamerikanische Pionierinnen

Laut Verlagsseite ist das Buch das erste, das sich ausschließlich Frauen auf dem Feld der elektronischen Musik in Südamerika widmet. Auch wenn die Aussage nicht verifiziert werden kann, so bietet das Buch eine wertvolle Ansammlung von Ideen, Ansätzen und Personen, die durch die Musikforschung aufgegriffen werden können und sollten. Damit ließe sich nicht nur das westeuropäische Bild von elektronischer Musik in Lateinamerika ab 1960 überdenken, diese Horizonterweiterung könnte auch das hiesige Frauenbild in Bezug auf die Szene elektronischer Musik in Westeuropa aktualisieren.

In ihrem Vorwort kontextualisieren die Herausgeber:innen ihr Anliegen, die erste Generation elektronischer Komponstinnen in Südamerika darzustellen. Dabei weisen sie auf bestehende Forschungs- und Wissenslücken hin, die hierzulande auch strukturell bedingt sind und vor dem Hintergrund der Marginalisierung bestimmter Personengruppen (nicht-europäisch, weiblich etc.) eingeordnet werden müssen. Sie betonen die anderen beruflichen, aber auch technischen Voraussetzungen, die den Frauen auf dem Kontinent im Vergleich zu ihren Kolleg:innen in Nordamerika oder Westeuropa zur Verfügung standen, und benennen klar eine Verbindung zwischen Gender und der (bisherigen) Unsichtbarkeit von Frauen in den Anfängen der elektronischen Musik.

Die Hauptartikel sind unterschiedlich gestaltet, erfüllen jedoch alle den Anspruch des Buchs, Frauen auf dem Feld der elektronischen Musik in Südamerika hierzulande Sichtbarkeit zu verschaffen (oder zumindest einen Anfang dafür zu machen), Einblicke in ihre Arbeit zu geben und vor allem die oft engen Verbindungen zur westeuropäischen Szene elektronischer und elektroakustischer Musik aufzuzeigen. Häufig werden dabei persönliche Bezüge zwischen den Autorinnen und den Künstlerinnen deutlich gemacht und somit zusätzlich intergenerationale Verknüpfungen sichtbar.

Multiperspektivische Einblicke

Den Anfang macht Daniela Fugellie mit einem Text zu Leni Alexanders „Hörspielen“. Nach einer kurzen Darstellung der aktuellen Entwicklungen elektronischer Musik in Chile und einem Überblick über die „Avantgarde“ zu Alexanders Lebzeiten werden die Radiospiele „Life is shorter than a winter“ (1991) und „Chacabuco-ghost cities“ (1993) in Struktur, musikalischem Gehalt und kontextualisiert. Hervorgehoben wird dabei der den Werken inhärente Aspekt der Erinnerung, der teils autobiografisch verarbeitet wurde, sich aber auch auf politische Verhältnisse bezieht.

Im Interview mit Isabelia Herrera berichtet die argentinische Komponistin Beatriz Ferreyra, dass sie – wie viele andere in diesem Buch versammelte Frauen – durch eine spontane Einladung zu einem Konzert elektroakustischer Musik und einen persönlichen Erstkontakt den Impuls für die eigene künstlerische Arbeit in diesem Feld erhielt. In ihrem Fall brachte Edgardo Cantòn die damals junge Künstlerin 1963 mit Pierre Schaeffer in der Groupe de recherches (GRM) in Paris zusammen, wo sie einige Jahre lang tätig sein sollte. Im Gespräch weist Ferreyra nicht nur auf die für sie wichtige Differenzierung von elektronischer und elektroakustischer Musik hin, sondern sieht entscheidende Unterschiede zwischen den Generationen, zwischen analoger und digital fundierter elektronischer Musik: „The idea of composing with those natural sounds is much more complicated, and you have to have a good ear and you have to listen a lot. What I hear as electronic sounds gives me the impression of always hearing the same thing, because the youngster don’t know how to compose well.“

Die Vorstellung von fünf Kompositionen von Nelly Moretto geht die Autorin Marcela Laura Perrone mit einer betont positiven Bewertung gefühls- und beziehungsorientierter Aspekte der musikalischen Komposition an und integriert Einflüsse von Lehrer:innen, Kindern, Kolleg:innen in und durch Morettos Werk. Hinzu kommt die in diesem Buch an vielen Stellen vorgenommene Aufarbeitung historischer Kontexte, in denen die argentinische Komponistin ihr künstlerisches Schaffen voranbrachte.

Den Aspekt der Arbeitsumstände arbeitet beispielsweise gabi yaya in ihrem Beitrag über die Komponistin Graciela Castillo heraus, neben Hilda Dianda, Beatriz Ferreyra und Patricia Sacavino die vierte wichtige Künstlerin aus Córdoba, Argentinien, die als einzige der vier ihre Karriere dort vorantrieb. Im Zuge ihrer Untersuchungen reflektiert die Autorin die soziopolitischen Umstände Argentiniens seit den 1960er Jahren und ihre Konsequenzen für die künstlerische Arbeit, insbesondere: die institutionellen Strukturen und Studios, in denen die Musik entstand, darunter das CME (Experimental Music Center oft he School of Arts of the National University of Córdoba).

Weitere Beiträge in diesem Band sind Interviews mit der brasilianischen Komponistin und Pianistin Jocy de Oliveira sowie der venezolanischen Komponistin Oksana Linde, zwei kommentierte Originaltexte der kolumbianischen Komponistin Jacqueline Nova („The Wonderful World of Machines“ von 1966 sowie „An Aberrant Phenomenon“ von 1969) sowie eine Vorstellung der mexikanischen Komponistin und Pianistin Alicia Urreta. Hinzu kommt eine Untersuchung zur Rolle von Komponistinnen in der elektronischen Musikszene Kubas ab 1960 sowie ein Überblick über die Beziehungen zwischen „Sonic Arts, Performance, Electronic and Electroacoustic Music“ und der experimentellen südamerikanischen Szene der cis-Frauen, Transmenschen und non-binären Persönlichkeiten.

Interludien

Den Texten zwischengeschaltet sind kurze Interludien, in denen aktive Künstlerinnen mit biografischen Verbindungen nach Südamerika über Werke ihrer Vorbilder oder Idole schreiben und anschließend kurz selbst die Gelegenheit bekommen, sich, ihre Arbeit und die Beziehung zu elektronischer Musik (und im weiteren Sinne Kunst mithilfe elektronischer Mittel) zu präsentieren. In den insgesamt acht „Interludes“ werden Arbeiten vorgestellt von Iris Sangüesa (laut Universität Chile die „erste Komponistin für elektronische Musik im Land“), Vania Dantas Leite (elektronische Komponistin aus Brasilien), Teresa Burga (peruanische Konzeptkünstlerin), Elsa Justel (elektronische Komponistin und Videokünstlerin in Argentinien / Frankreich), Renée Pietrafesa Bonnet (Musikerin, Dirigentin und Komponistin in Uruguay / Frankreich), Margarita Paksa (argentinische Multimediakünstlerin in Argentinien / Kanada) und Hilda Dianda (argentinische Komponistin und Dirigentin). Aufgrund der persönlichen Note handelt es sich um nicht mehr als Intermezzi, die in ihrer Kürze, ohne aufwendige Lebensläufe oder akkurate Werkverzeichnisse, Interesse an den Künstlerinnen wecken und damit eine wichtige Brücke zwischen den verschiedenen Generationen von Komponistinnen, Künstlerinnen und Musikerinnen darstellen. Die „Interludes“ wurden verfasst von Nicole L’Huillier (1985, transdisziplinäre Künstlerin aus Chile), Lílian Campesato (1981, brasilianische Performerin und Forscherin in São Paulo), Paola Torres Núñez del Prado (1979, transdisziplinäre Künstlerin und Forscherin aus Peru, tätig in Schweden), Constanza Castagnet (1987, argentinische Künstlerin und Komponistin, tätig in Amsterdam), Sofía Scheps (1987, uruguayische Komponistin), Alma Laprida (1985, argentinische multidisziplinäre Künstlerin, tätig in USA), Madelline Sevilla (Musikerin und visuelle Künstlerin aus Honduras) und Cristina Collazos (bolivianische Soundkünstlerin).

Fazit

„Switched On“ schließt eine Lücke in den umfassenden Bemühungen, den Anteil von Frauen an der Entwicklung der elektronischen Musik sichtbar zu machen und wissenschaftlich aufzuarbeiten. Das Buch ist daher nicht nur für eingefleischte Kenner:innen der elektronischen Musik(szene) eine wichtige Quelle, allein wegen der vielen Autorinnen, die selbst in diesem Bereich weltweit tätig sind. Wünschenswert wäre noch eine geografische und zeitliche Übersicht zu den vorgestellten Personen gewesen, die sich nur mühsam aus den Beiträgen selbst erschließen lässt. So eröffnet die Arbeit auch der interessierten Leser:innenschaft vielfältige Zugänge zu historischen Entwicklungen und Künstlerpersönlichkeiten in Südamerika, zu internationalen Beziehungen sowie zu konkreten Einzelwerken und ist damit interessant und unentbehrlich für alle, die sich im Bereich der elektronischen Musik weiterbilden wollen.

„Switched On: The Dawn of Electronic Sound by Latin American Women“, herausgegeben von Luis Alvarado und Alejandra Cárdenas. Contingent Sound, Berlin 2024.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!