Lob des Eigensinns

Analyse„Was wird hier eigentlich gespielt?“ von Iris ter Schiphorst (Komposition) und Felicitas Hoppe (Text)

„Was wird hier eigentlich gespielt?“ ist ein Auftragswerk des Ensembles Ascolta und wurde bei den Donaueschinger Musiktagen 2023 uraufgeführt. Im Sommer 2024 wurde es in der Stuttgarter Liederhalle gespielt und am 18. Januar 2025 ist es im Radialsystem Berlin erneut zu erleben. Ausgangspunkt des Stücks ist das Grimm’sche Märchen vom eigensinnigen Kind, ein fassungslos machendes Paradebeispiel schwarzer Pädagogik, in dem Eigensinn als die Ursünde Superbia verstanden und mit Krankheit und Tod bestraft wird. „Was wird hier eigentlich gespielt?“ stellt thematisch wie ästhetisch ein diese Wertung umkehrendes Lob des Eigensinns dar. Dabei befasst es sich mit dem Vermögen und den Begrenzungen der Ausdrucksmedien Musik und Sprache und ihrer Verbindung. Der kooperative Entstehungsprozess wird dadurch im Werk selbst verhandelt.

Wie das umfangreiche Werk die Verbindung von Musik und Sprache und den Eigensinn sowohl thematisiert als auch praktiziert, lohnt eine genaue Betrachtung. Die Analyseergebnisse und die Texte, die ter Schiphorst und Hoppe Impulse für ihr Werk gegeben haben, erlauben Rückschlüsse auf die ästhetische und ideelle Haltung der Autorinnen.

Allgemeine Merkmale und großformale Anlage

Das Ensemble Ascolta wird durch eine Rezitatorin – bei der Uraufführung Felicitas Hoppe selbst – und eine „Sänger-Performerin“1 ergänzt. Letztere gibt ebenfalls Text wieder, allerdings stärker inszeniert. Sie spricht und singt, adressiert neben dem Publikum auch das Ensemble und stellt manche Gegebenheiten des Stücks, wie z.B. die Zuspielung von Samples, schauspielerisch dar. So tritt sie wechselnd als Teil des Geschehens und als dessen Kommentatorin in Erscheinung. Der inszenatorische Aspekt des Stücks wird durch Veränderungen der Beleuchtung unterstützt.

Der Ensembleklang wird durch zwei Donnerbleche, die als Resonatoren fungieren, ergänzt. Samples fügen eine elektronische Klangkomponente hinzu. Ihr Einsatz lässt sich meist direkt auf die Thematik des Texts beziehen.

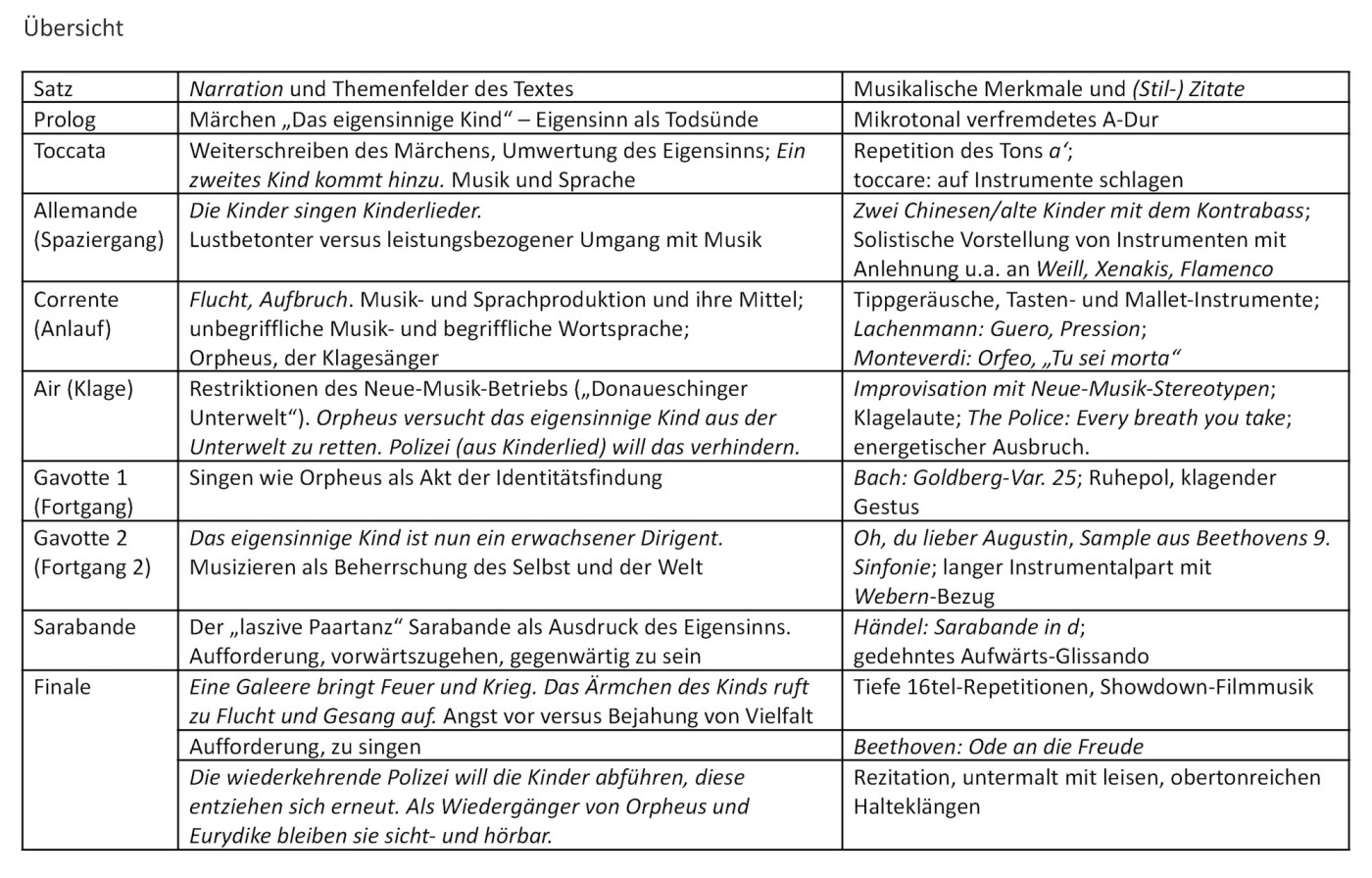

Zur Orientierung über das ungefähr 45-minütige Werk folgt hier zunächst eine Übersicht. Die Gewichtung und Formulierung der tabellarischen Zusammenfassung stellt bereits eine Interpretation dar.

Die Übersicht zeigt, dass die Großform an eine Barocksuite angelehnt ist, eingerahmt von einem Prolog und einem Finale. Die an zweiter Stelle stehende Toccata fungiert innerhalb der Weitererzählung des Märchens als Einleitung, sodass die Allemande wie in der barocken Vorlage als erster Suitensatz angesehen werden kann. Im weiteren Verlauf ist die Suitenform nicht streng eingehalten, die langsame Sarabande steht am Ende, ein schneller Schlusssatz wie die Gigue fehlt. Die deutschen Zusatztitel weisen Entsprechungen zum rezitierten Text auf. Toccata und Sarabande werden dort explizit genannt. Es ist davon auszugehen, dass die Suitenform als formale Orientierung und inhaltliche Inspiration diente, eine genaue Entsprechung jedoch nicht intendiert ist.

Der Text von Felicitas Hoppe enthält Ansätze einer Narration, ist aber in erster Linie durch eine frei assoziative Verbindung wiederkehrender Themenfelder und Figuren gestaltet. Als rote Fäden durchziehen ihn die Beziehung von Musik und Sprache, das Singen und der Widerstreit zwischen Autorität und Eigensinn. Eigensinn wird dabei zur positiven, künstlerisch-produktiven Kraft umgewertet, mit der sich das Individuum der „eigenen Sinne“ zu bedienen und sich einen „eigene[n] Sinn“2 zu geben vermag. Er wird durch das Kind aus dem Märchen vertreten, zu dem sich Orpheus und der prekäre Augustin als mögliche Helfer oder Geschwister im Geiste gesellen. Als opponierende Autoritäten treten im Grimm’schen Märchen Gott und die Mutter des Kindes auf, in Hoppes Weitererzählung die Polizei, die auch als Wächter der Unterwelt agiert, sowie eine nicht näher bezeichnete kriegerische Macht. Dass Märchen, Mythologie und Kinderlied unter demselben Aspekt zusammengeführt werden (können), kann als Hinweis auf die grundlegende Bedeutung des Widerstreits gelesen werden. Das eigensinnige Kind wird zum Teil von einem zweiten Kind begleitet, zum Teil wird es in der Einzahl als „doppelt eigensinnig“ beschrieben. Parallel dazu wird die Verbindung der Kunstgattungen Literatur und Musik und der ihnen eigenen Mittel thematisiert. Darin zeigt sich der autobiografische Aspekt des als „Doppelbiographie“ untertitelten Werks, der Hoppe und ter Schiphorst als eigensinnige, weiterhin neugierige Kinder auf der Suche nach einer Verbindung ihrer je eigensinnigen Medien darstellt.3 Wie zuvor der Grausamkeit des Märchens entziehen sich die Kinder am Ende auch den in der Weitererzählung geschilderten Anfechtungen. Diese erzählerische Abrundung transportiert die Botschaft, dass Eigensinn sich durch autoritäre Gewalt nicht beugen lässt.

Die Übersicht zu den musikalischen Merkmalen legt den Fokus bewusst auf die zahlreichen Zitate, da diese den Höreindruck entscheidend beeinflussen. Sie entstammen unterschiedlichen Epochen, Stilen und Gattungen. Kinderlied und Popsong finden sich im Wechsel mit Barockoper, klassischer Sinfonik und Meilensteinen der Neuen Musik. Gemein ist den zitierten Werken, dass sie in unserem Kulturkreis sehr bekannt sind (bei den Neue-Musik-Zitaten bezieht sich diese Bekanntheit auf das adressierte Publikum bei den Donaueschinger Musiktagen). Außerdem lassen sie sich meist direkt auf den Text beziehen, so z.B. die Händel-Sarabande, die während einer historischen Anekdote zum Sarabande-Tanz eingestreut wird, oder der größte Hit der Band „The Police“, der als Warnung vor der umhergehenden Polizei gesungen wird – ein Wortwitz, der nicht auf Ebene der Semantik, sondern auf der Oberflächenebene der Lexik eine Verbindung herstellt. Im Kontext des übergeordneten Themas des Stücks stellt dieses Verfahren selbst ein Beispiel für einen ungenierten, eigensinnigen Umgang mit musikalischen Autoritäten dar (womit weniger „The Police“ als vielmehr musikgeschichtliche Größen wie Monteverdi, Beethoven und Lachenmann gemeint sind). Der Klangeindruck des Stücks ist geprägt von einer verfremdeten, angeschrägten Tonalität und von häufigen, teils raschen und bruchhaften Stilwechseln.

Musik und Text

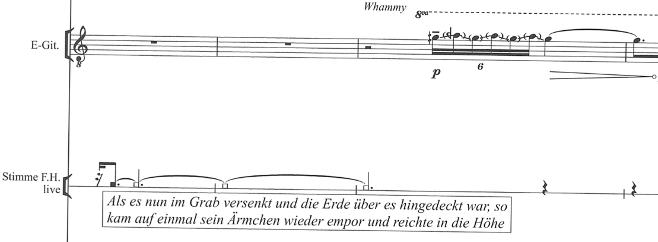

Die Donaueschinger Musiktage 2023 standen unter dem Motto „Kooperationen“. Ter Schiphorst und Hoppe beschreiben ihre Kooperation im Werkkommentar als „permanenten Austausch zwischen Literatur und Musik“, bei dem sie sich „über die Möglichkeiten und Grenzen zwischen Text und Ton befragt und […] ihre Mittel in die Waagschale geworfen“ haben.4 Wie gesagt wird dieser Austausch im Werk thematisiert und mit dem zweiten Grundthema verflochten: Die Behauptung des Eigensinns im Angesicht unterdrückender Autorität wird auf dem Feld der Musik verhandelt. Entsprechend voll ist der Text mit musikalischen Anspielungen, die ihrerseits von der Musik aufgegriffen werden. Unterschiedliche Spielarten der Interaktion zeigen sich gleich zu Beginn: Hier ist der Ton a bestimmend, durch ein eingespieltes Sample in der Höhe des Kammertons, und in tieferen Oktavlagen als Grundierung des Märchens vom eigensinnigen Kind. Wenn von Krankheit und Tod des Kindes die Rede ist, setzt das a aus, als Illustration des eigensinnig aus dem Grab durch die Erde emporschnellenden Ärmchens ist es dann (etwas zu tief und mit mikrotonalen Schwankungen) in der Gitarre zu hören.

Die Weitererzählung des Märchens wird nun durch ein „Ah“ der Sprecherin eingeleitet, das hier Ausdruck der Überraschung und Genugtuung darüber ist, dass das eigensinnige Kind nicht gestorben ist: „Ah, was für ein Irrtum! Es gibt keine Ruhe.“5 Der von der Narration angegebene Grund für die Unruhe ist wiederum die Musik und speziell der Ton a, der also das Weitergehen des Kindes überhaupt initiiert. Das Kind folgt „der Pfeife […], dem Taktstock, der Stimmgabel“, mit dem Ton „A wie Aufbruch“ im Ohr.6 Dementsprechend spielt ein Teil des Ensembles den Ton in regelmäßiger Folge als Begleitung des fortgehenden Kindes, vorzugsweise in der eingestrichenen Oktavlage der Stimmgabel.

Der Sprachlaut [a:] und der Ton a fungieren als Leitmotiv (um nicht zu sagen: Leitton), das unterschiedliche Stationen der Erzählung verbindet. Anfangs steht es für Aufbruch, dann für „Achtung“ vor den Kriegstreibern und für das „Abführen“ durch die Polizei. Auch das „unterirdische Telefon“, das in Zusammenhang mit Orpheus‘ Wunsch steht, mit Eurydike in Kontakt treten zu können, ist laut Text auf ein „reines A“7 gestimmt. Und wie zu Beginn der Weitererzählung löst auch an deren Ende das Weitergehen des Kindes ein von Erleichterung und Spott gefärbtes „Ah!“8 aus. Das Leitmotiv [a:]/a bündelt in sich die Thematik „Musik und Text“ sowie deren kompositorische Verbindung und fungiert als Ton des Eigensinns.

Ter Schiphorst artikuliert in der Partitur mehrmals nachdrücklich ihre Vorstellung von der Rezitationsweise: „Die Texte müssen immer (!!) verständlich sein“.9 Diese Prämisse hat unter Umständen Auswirkungen darauf, was musikalisch erklingt: „Niemals darf die Sprache überdeckt werden, entsprechend ggf. Dynamiken anpassen!“ „[…] ev[tl]. Pos. streichen, wenn Stimme nicht zu verstehen ist“.10 Diese Anweisungen können buchstäblich als Unterordnung der Musik unter die Sprache bezeichnet werden. Das intendierte Zusammenspiel der Ausdrucksformen leidet offenbar mehr unter der Überdeckung des Textes als unter der Zurücknahme oder Auslassung einzelner musikalischer Passagen.

Hoppes Text ist eine rhythmische und klangliche Qualität zu eigen, die Wiedererkennungswert hat. Sie kommt bei der klar verständlichen Rezitation zum Tragen. Unabhängig davon bleibt der Text ans Begriffliche gebunden. Eine Ablösung der Sprache von ihrer Semantik, eine Auflösung oder Versenkung in Klang, wie sie in der Neuen Musik seit Nonos „Il canto sospeso“ in unterschiedlichen Varianten erprobt wurde, findet nicht statt. Stattdessen werden Musik und Sprache als eigenständige Medien präsentiert, die sich jedoch aneinander abarbeiten und, wie sich am nächsten Beispiel zeigen lässt, nach einander verlangen.

Zu Beginn der Corrente, die im Narrativ für Flucht und Suche der Kinder steht, wird „[e]in Klavier, das Wörter aus Tasten holt“, gesucht, also ein Instrument, das die Künste vereint.

Der Wortbedeutung nach könnte bereits die Schreibmaschine solch ein „Tasteninstrument“ sein. Entsprechend tippt die Sänger-Performerin auf einer Schreibmaschinentastatur. Rhythmus und perkussiver Klang des Tippens werden Teil der Musik, die getippte Buchstabenfolge selbst lässt sich dagegen nicht vernehmen. Umgekehrt agiert das zweite Tasteninstrument, das Keyboard. Das unhörbare Drücken einer Taste (gis, T. 3) startet ein Sample, in dem die rezitierten Worte erneut zu hören sind, wodurch Vorgang und Beschreibung deckungsgleich werden. Das Gesuchte ist vorhanden, es wird auf der Bühne performt. Die Worte des Samples sind durch einen Piano-Sound gefiltert, werden also ihrerseits wieder musikalisiert bzw. klavierisiert, wie es beispielsweise auch Peter Ablinger in seinem Zyklus „Voices and Piano“ getan hat. Das eigentliche Klavier liefert währenddessen eine reduzierte metrische und tonale Orientierung. Es kommt also zu einer vielfältigen wechselseitigen Bezugnahme von Musik und Sprache und deren Medien/Instrumenten, die Gemeinsamkeiten herausstellt und zugleich Unterscheidbarkeit gewährleistet. So wird kompositorisch die Überzeugung vermittelt, dass die Kunstformen aufeinander angewiesen sind. Die Charakterisierung der eigensinnigen Kinder ter Schiphorst und Hoppe hat dies bereits in der Toccata ausgesprochen: „Blind das eine, taubstumm das andre“.11

Singen und ein Plädoyer halten

Eine Erweiterung und Vertiefung erfährt diese Thematik durch die Orpheus-Figur, die in der Corrente scheinbar unvermittelt ins Spiel gebracht wird. Singend und klagend will Orpheus „das Unmögliche möglich machen: Singen und ein Plädoyer halten.“12 Die eine Tätigkeit zielt auf eine erfüllte Gegenwart, sie betört und ergreift im Hier und Jetzt, ist „reine Präsenz“;13 die andere will mit Vernunft überzeugen, ist Ergebnis von Reflexion und soll zu solcher anregen. Laut dem Religionswissenschaftler Klaus Heinrich, auf den sich Hoppe und ter Schiphorst beziehen, liegt Orpheus‘ Scheitern darin begründet, dass sein Gesang die Mächte der Unterwelt nur momentweise rührt, nicht aber nachhaltig zu bewegen vermag. Übertragen auf die Psychoanalyse erklärt er als alleiniges Mittel zur heilenden Bewegung des Unbewussten eine auf Freud zurückgehende, sich reflektierend mit der Vergangenheit auseinandersetzende, wissenschaftliche Prosa für tauglich.14 Ter Schiphorst und Hoppe arbeiten mit dieser Unterscheidung, wollen das magische Moment des Gesangs jedoch nicht der Ratio opfern, ebenso wenig, wie sie ein die Wirklichkeit ausblendendes, selbstvergessenes Aufgehen in Schönheit oder Trauer (oder Schönheit der Trauer) propagieren. Vielmehr besteht der utopische Wunsch darin, die Schönheit und die Überzeugungskraft, den erfüllten Moment und das Bewusstsein für problematische Kontexte miteinander zu verbinden. Das Agieren im Spannungsfeld zwischen „politischer Stellungnahme […] und künstlerischer Abstraktion“, das Egbert Hiller als Charakteristikum von ter Schiphorsts Schaffen aufgezeigt hat,15 zeigt sich hier deutlich. In Zusammenhang mit dem Zitat aus Monteverdis „L’Orfeo“ wird offen die Frage gestellt, ob eine Verbindung dieser Bereiche glücken kann. In der Folge wird sie in mehreren Anläufen mal zustimmend, mal abschlägig beantwortet. „Geht das? Geht nicht! Geht doch!16“

In Monteverdis Oper stimmt Orpheus die Klage „Tu sei morta“ an, als er vom Tod Eurydikes erfährt. Bei ter Schiphorst erklingt das Zitat direkt im Anschluss an die eben genannte Frage, ausgeführt von Gesang, Keyboard und Gitarre. Überlagert wird es von einem „Klatsch-Skandier-Chor“17, in dem der Rest des Ensembles rhythmisch spricht, stampft und klatscht. Dazu tritt noch eine explizite Kommentar-Ebene der Rezitatorinnen mit dem oben beschriebenen Frage-Antwort-Spiel. Der Chor kann hingegen als impliziter Kommentar zum Gesang verstanden werden (vgl. die Funktion des Chores im antiken Drama), das gilt ebenso bereits für die Verfremdungseffekte der Zitatschicht selbst.

Diese bestehen darin, dass das Keyboard, welches mit Cembalo-Klang den Part des Basso continuo übernimmt, mikrotonal nach unten gestimmt wird und dadurch mit der normalen Stimmung der Gitarre kollidiert. Das Ergebnis wirkt nicht mikrotonal ausdifferenziert, sondern verstimmt. Außerdem wird der Gesang gegen Ende des Zitats an den Pianisten übergeben, der seine nicht für Operngesang ausgebildete Stimme „voluminös“18 einsetzen soll. Hier kommt es zu einer humoristischen Engführung mit der Kommentarebene. Die nun nicht mehr singende Sängerin wirft ein „Geht doch!“ ein und bewertet so mit wohlmeinender Herablassung den amateurhaften Gesang. Der Gesang der Sängerin andererseits soll „sehr schön!“19 sein, behauptet also Ernsthaftigkeit und Würde der Klage, den Verfremdungen und Kommentaren auf den verschiedenen Ebenen zum Trotz.

Der Klatsch-Skandier-Chor ist stark kontrastierend angelegt. Er agiert in einem deutlich schnelleren Tempo, mit kleineren Notenwerten und einer robusten, volkstümlichen, buchstäblich handfesten Energie. Ein dadaistischer Text wird metrisch und rhythmisch prägnant vorgetragen. Chor- und Zitatschicht sind klanglich klar zu unterscheiden und ergeben eine Collage, bei der sich Gram und Übermut überlagern. Auch auf die Statthaftigkeit dieser „eigensinnigen“ Verbindung kann man die Frage der Rezitatorin beziehen. Für ter Schiphorst ist der Bodypercussion ausführende Chor ein Mittel, den von Monteverdi christlich ausgelegten Mythenstoff „auf die Erde und in die Körper zurück[zu]holen“.20 Kurz nachdem der Pianist zu singen beginnt, endet der Chor, sodass die Wirkung der Verfremdung innerhalb der Zitatschicht zum Tragen kommt.

Es liegt nahe, die Verbindung von Zitat und Chor in Analogie zur Verbindung von Gesang und Plädoyer zu setzen, die Stelle also als Versuch zu verstehen, die zur Disposition stehende Aufgabe umzusetzen. Ein zusätzlicher Anhaltspunkt hierfür ist die doppelte Bedeutung des Klagens. Der zitierte orphische Klage-Gesang ist musikalischer Selbstausdruck, trauerndes Beklagen. Der Klage ist aber auch die Option der rational gestützten, im juristischen Bereich angesiedelten Anklage zu eigen. Ein klarer Beleg dafür, dass der Chor als anklagende Instanz auftritt, findet sich zwar nicht. Dafür aber schließt der Corrente-Satznach Beendigung des Zitats mit den Worten: „Plädoyer: Geht!“21 Im Rückblick auf die Verbindung von Zitat und Klatsch-Chor wird also dafür plädiert, dass die Verbindung von „Singen und ein Plädoyer Halten“ möglich ist.

Umgang mit Zitaten

Für die Wirkung von Zitaten ist nicht nur ihre Auswahl, sondern auch ihre Platzierung in der Form und ihre kompositorische Verarbeitung entscheidend. Zitate bekannter Stücke besitzen eine starke Eigenwirkung und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. An „Tu sei morta“ wurde ersichtlich, wie ter Schiphorst dieses Zitat kompositorisch so einbettet, dass es das eigene Stück nicht verdrängt, sondern als Teil davon erscheint.

Insgesamt ist der Umgang mit Zitaten in „Was wird hier eigentlich gespielt?“ vielfältig. Der Flamenco z.B. erklingt vier Takte lang ohne Verfremdung in der Gitarre, dann wird ihm durch massive Akzente in Schlagwerk und Blech plötzlich der Garaus gemacht („abrupt unterbrechen“22), als ob ein Irrtum unterlaufen wäre. Der Pop-Song „Every Breath You Take“ von „The Police“ wird dagegen über mehrere Formteile hinweg präsentiert, als Folie für einen von der Sänger-Performerin vorgetragenen Dialog. Ab der Bridge spielen und singen die Interpret:innen nicht nur lauter, sondern „im Duktus anders, experimenteller“, dann „immer wilder, immer verrückter!“, was in „totale Wildheit!“23 mündet. Hier kommt es also zu einer Übersteigerung, die durch den energetischen Höhepunkt des Original-Songs ausgelöst wird, dann aber aus der Stilistik ausbricht und die Vorlage zerstört. Entsprechend kann die Entwicklung nicht wieder eingefangen werden, stattdessen wird die (wiederum abrupt endende) Eskalation durch eine lange Pause ausgeglichen. Das Aufgreifen der 25. Variation aus Bachs Goldberg-Variationen in der folgenden Gavotte erfolgt dagegen in einem einheitlichen Duktus und darf in Ruhe verklingen. Der Untertitel des Satzes lautet, diesem behutsamen Umgang mit der Vorlage gemäß, „Lieblingsmusiken“.24

Es wird deutlich, dass die Zitate unterschiedliche Funktionen einnehmen und auch die kompositorische Haltung ihnen gegenüber unterschiedlich ist. Sie umfasst spielerische Leichtfertigkeit, dankbare Würdigung und trotzige Auflehnung. In letzterem Zusammenhang fungieren die Zitate als alte Autoritäten, denen es Widerstand zu leisten gilt. Dazu ein letztes Beispiel aus dem Finale des Stücks:

Die Verwendung von Beethovens „Ode an die Freude“, einem der bekanntesten klassischen Stücke überhaupt, wird auf mehrerlei Weise ironisiert: Die Sänger-Performerin startet (zum Schein) eine Zuspielung durch die Bedienung eines Kassettenrekorders. Die Aufnahme ist historisch, verfügt über eine schlechte Tonqualität und klingt circa einen Viertelton zu tief. Ein Teil der nicht in Gesang ausgebildeten Instrumentalist:innen singt im weiteren Verlauf mit, der andere Teil und die Sänger-Performerin schauspielern darauf irritierte oder amüsierte Reaktionen. Die Geräusche eines Feuerwerks setzen ein, und zum Schluss wird der Ode durch ein langes Abwärts-Glissando „der Saft abgedreht“.25 Die dafür gewählte Stelle ist die Erhabenheit repräsentierende mediantische Akkordverbindung von A-Dur nach F-Dur zur Textzeile „und der Cherub steht vor Gott“. Diese erneut destruktive Art des Beendens mag man als Indiz dafür sehen, dass Zitate von so großer Eigendynamik kompositorisch kaum zu bändigen bzw. sinnfällig in eine eigene Tonsprache rückzuführen sind. Zugleich steht die Wirkung des Zitat-Endes in Einklang mit seiner vorigen Präsentation. Denn der Umgang mit der Vorlage ist offen respektlos, die Inszenierung eine Karikatur der unzähligen Festakte, für welche die Ode nolens volens herangezogen wird. Die Inszenierung vermittelt den Eindruck, dass Beethovens Freudengesang für die emphatische Feier der ganzen Menschheit nicht mehr taugt; vielleicht, weil sich die universalistischen Ideale der Beethovenzeit als beschränkt herausgestellt haben; vielleicht, weil sich die Menschheit als Ganze ohnehin nicht als Grund zum Feiern erweist. So oder so wird das Menschheitsverbrüderungspathos von Schiller/Beethoven demontiert.

Ein gewisser Widerspruch fällt jedoch auf: Der Aufruf zu singen, dem mit der Ode auf derart veraltete Weise nachgekommen wird, wird im Laufe von „Was wird hier eigentlich gespielt?“ mehrmals wiederholt und scheint ernst gemeint zu sein. Hoppes Text misst dem Singen eine mal magische, mal subversive, jedenfalls positive und letztlich heilsame Kraft bei. Dennoch manifestiert es sich in vorgegebenen Mustern – als Arie, Song oder Ode –, die ästhetische und ideelle Restriktionen mit sich bringen und nicht ohne Weiteres (z.B. ohne Verfremdung) in eine reflektierte Gegenwart oder eine utopische Zukunft überführt werden können. Wie passt das zusammen? In ihrem Essay „Wie pfeift man das Johannesevangelium?“ legt Felicitas Hoppe dar, dass in Kunst und Folklore oft „der kreative Pakt mit der Autorität näher liegt als die Befreiung davon.“26 Die Kreativität respektive der Eigensinn bestehe in einer „Interpretation, die, ohne die Autorität selbst in Frage zu stellen, das Unterlaufen autoritärer Verbote […] möglich macht.“27 Das Singen bzw. Musizieren von Bekanntem auf eigene, spielerisch-respektlose Weise, das „Was wird hier eigentlich gespielt?“ auszeichnet, entspricht dieser Beschreibung. Das Stück zettelt keine Revolution an, erreicht kein unverbrauchtes neues Land – es gibt sich nicht der Illusion hin, das leisten zu können. Stattdessen spielt es mit den Vorgaben der Tradition, inklusive denen der Neuen Musik, in der Art eines Schelmenstücks.

Die Rezitation nach dem Beethoven-Zitat bündelt die beiden Hauptthemen auf der Ebene des Textes zu einem hoffnungsvollen Resümee und Ausblick. „Das Kind wandert weiter“, als „Orpheus und Eurydike in einer Person. Sing: damit ich dich höre! Dreh dich um: damit ich dich sehe!“28 Die Verbindung des einer magischen Musik zugeordneten Hörens und des einer reflektierenden Rückschau zugeordneten Sehens zu einem „künstlerischen Plädoyer“29 wird, wie bereits zum Ende des Monteverdi-Zitats, als wünschenswert und machbar bejaht: „Geht doch!“30

1 Ter Schiphorst, „Was wird hier eigentlich gespielt“ (im Folgenden belegt durch „Partitur“), Titelblatt.

2 Schiesser, „Arbeit am und mit Eigensinn“, S. 3–4.

3 Zum Eigensinn als Merkmal sowohl der Kunstschaffenden als auch der zur Hervorbringung von Kunst verwendeten Medien siehe ebenfalls Schiesser, „Arbeit am und mit Eigensinn“. Ich lehne mich bei der Besprechung der Thematik an Schiessers Begrifflichkeit an.

4 Hoppe und ter Schiphorst, Werkkommentar.

5 Partitur, S. 6.

6 Partitur, S. 7.

7 Partitur, S. 75 (Gavotte 2). Das Telefonfreizeichen, das dazu eingespielt wird, klingt – wie das echte Tonsignal – tiefer (425 Hz). Die Verstimmung nach unten ist ein in diesem Stück mehrfach aufgegriffenes Mittel, wie sich noch bei der Betrachtung des Umgangs mit Zitaten zeigen wird.

8 Partitur, S. 112.

9 Partitur, S. III. Hervorhebungen im Original.

10 Partitur, S. 7.

11 Partitur, S. 22.

12 Partitur, S. 45–46.

13 Partitur, S. 56.

14 Vgl. Heinrich, „Orpheus/Antiorpheus/Prorsa“.

15 Hiller, „‘…meine Gedanken in Klang verwandeln…‘“, S. 103.

16 Partitur, S. 47–51.

17 Partitur, S. 48.

18 Partitur, S. 51.

19 Partitur, S. 48.

20 Ter Schiphorst, unveröffentlichter Werkkommentar für die Ausführenden.

21 Partitur, S. 51.

22 Partitur, S. 29.

23 Partitur, S. 65–68.

24 Partitur, S. 69.

25 Partitur, S. 111.

26 Hoppe, „Wie pfeift man das Johannesevangelium“, S. 24.

27 Ebd., S. 25.

28 Partitur, S. 112.

29 Ter Schiphorst, unveröffentlichter Werkkommentar für die Ausführenden.

30 Partitur, S. 112.

Quellen

Heinrich, Klaus (2002): „Orpheus/Antiorpheus/Prorsa“. deutscheakademie.de/de/auszeichnungen/sigmund-freud-preis/klaus-heinrich/dankrede, aufgerufen am 5.12.2024.

Hiller, Egbert (2024): „‘…meine Gedanken in Klang verwandeln…‘ – Die Komponistin Iris ter Schiphorst“. In: Christa Brüstle, Marie-Anne Kohl und Karolin Schmitt-Weidmann (Hg.): „Raue Zeiten: Neue Musik in/als Reibung“. Mainz: Schott, S. 102–114.

Hoppe, Felicitas und ter Schiphorst, Iris (2023): Werkkommentar.

swr.de/swrkultur/musik-klassik/donaueschinger-musiktage/archiv/donaueschinger-musiktage-2023-iris-ter-schiphorst-felicitas-hoppe-was-wird-hier-eigentlich-gespielt-100.html, aufgerufen am 5.12.2024.

Hoppe, Felicitas (2012): „Wie pfeift man das Johannesevangelium?“. In: Paolo Becchi, Nikolaus Linder, Michele Luminati u.a. (Hg.): „Texte und Autoritäten“, Basel: Schwabe, S. 9–25.

Schiesser, Giaco. (2005). „Arbeit am und mit EigenSinn. Medien | Kunst | Ausbildung, oder: Über den Eigensinn als künstlerische Produktivkraft.“ Publiziert auf netzspannung.org: netzspannung.org/positions/digital-transformations 02. Dezember 2004, aufgerufen am 5.12.2024 .

ter Schiphorst, Iris (2023): „Was wird hier eigentlich gespielt?“, Berlin: Boosey & Hawkes Bote & Bock GmbH.

ter Schiphorst, Iris (2023): Unveröffentlichter Werkkommentar für die Ausführenden.

Unser Angebot ist kostenfrei. Warum? Weil wir der Meinung sind, dass Qualitätsjournalismus für alle verfügbar sein sollte. Mit dieser Einstellung sind wir nicht alleine: viele Leser:innen schätzen unser Engagement. Mit Ihrer Unterstützung können wir weitermachen. Nutzen Sie jetzt unser Spendenabo (schon ab 6 Euro) oder werden Sie Fördermitglied – und damit Teil unserer Community!